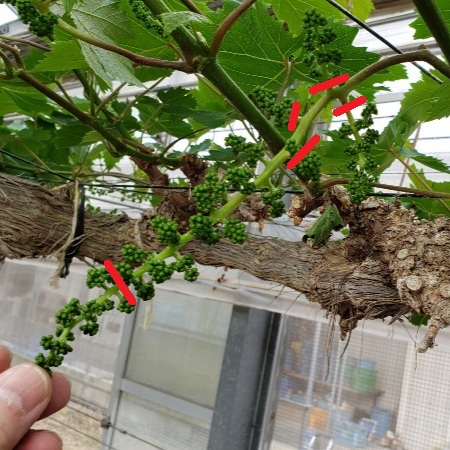

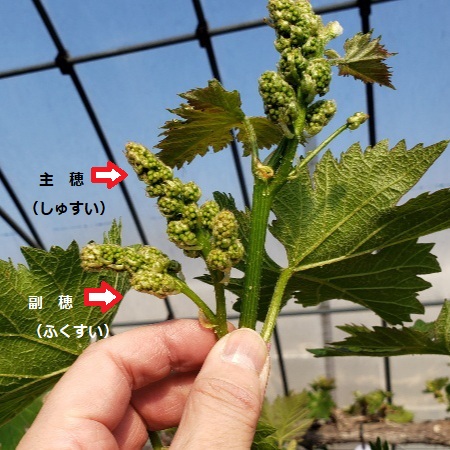

【校長室便りR2-12】 ブドウの「摘粒(てきりゅう)」作業の仕上げ時期になりました。ブドウの房づくりには、開花前までに行う「整房」と着粒後に行う「摘粒」があります。「摘粒」は小果粒や不整果粒、果房の内側にある果粒などを除き、果粒をそろえて商品価値を高めるために行うもので、徐々に房の形を仕上げていきます。

上の写真はガラス温室の「アレキ」の房です。右の写真は6月1日の状況で、左は6月5日に「摘粒」を行った後の写真です。「アレキ」は最終的に 60粒前後の房をイメージしながら「摘粒」していきます。

上の写真は同じガラス温室にある「シャイン・マスカット」の房です。

最後の写真は、ビニールハウスの「高妻」の房です。成長が早く、果粒の大きさが 15 mm 前後になっています。品種によって粒の形が異なり、房の仕上げ方も異なっているのがわかるでしょうか?

→前回のブドウの観察日記(5月20日)へ(クリック!)