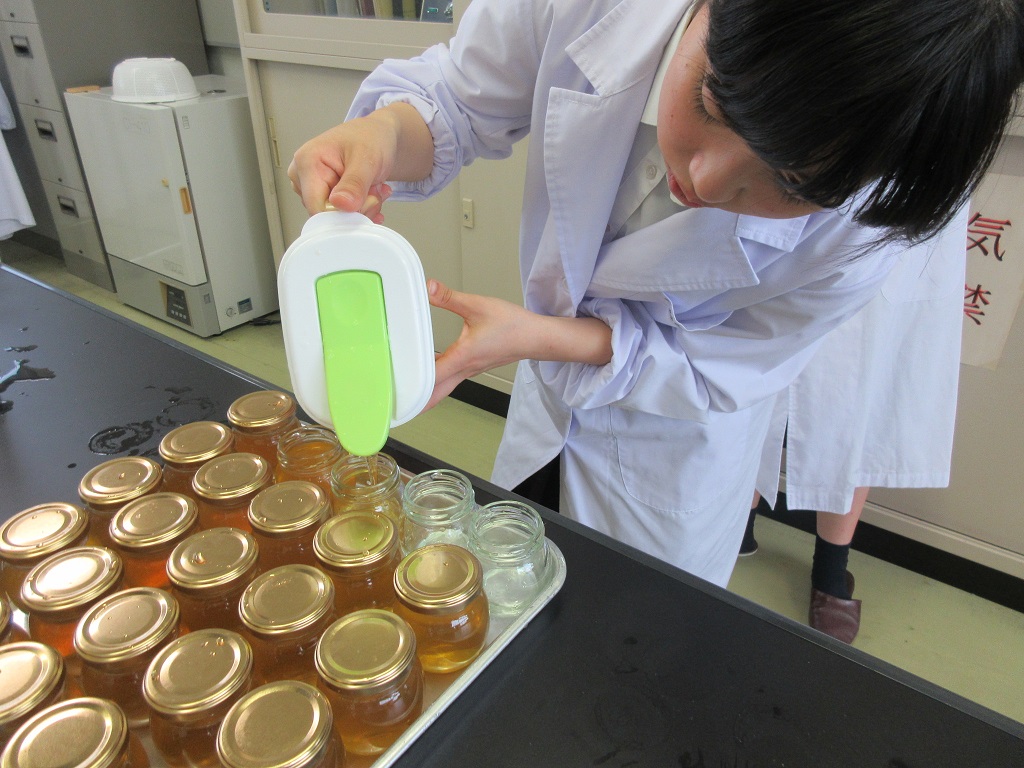

先日、畜産科学科で飼育しているミツバチの蜜を搾りました。まず巣箱からハチミツのいっぱい貯まった巣枠を注意深く取り出します。次に専用の遠心分離機に巣枠をセットし、ハチミツを分離していきます。すると分離機の取り出し口からきれいなハチミツが流れ出てきました。今回はミツバチ飼育に興味を持っていらっしゃる近隣の方も飛び入りで参加され、とても楽しい実習になりました。採れたハチミツは糖度測定・品質検査を行い、びん詰し、かわいらしいラベルを貼りました。

次回のハチミツ搾りは7月中旬を予定しています。興味のある方は本校に連絡してください。

今日の実習

今日の実習

畜産科学科には将来ドッグトレーナーになりたい生徒もいます。その夢をかなえるために生徒のまなざしはいつも真剣です。

畜産科学科には将来ドッグトレーナーになりたい生徒もいます。その夢をかなえるために生徒のまなざしはいつも真剣です。

前列左から、フェレット、ウサギ(3)、後列左から、チンチラ、モルモット(3)、デグー(ネズミの一種)、ウサギです。日々の動物の飼育管理や活用は大変ですが、好きな動物たちに囲まれての勉強はとても楽しく充実しています。

前列左から、フェレット、ウサギ(3)、後列左から、チンチラ、モルモット(3)、デグー(ネズミの一種)、ウサギです。日々の動物の飼育管理や活用は大変ですが、好きな動物たちに囲まれての勉強はとても楽しく充実しています。 もう一人は野上君。高校時代は実験動物専攻。現在は倉敷の乗馬クラブの乗馬インストラクター育成コースで学んでいます。乗馬技術、接客マナーなど将来必要となる能力習得のため毎日を大切にしています。

もう一人は野上君。高校時代は実験動物専攻。現在は倉敷の乗馬クラブの乗馬インストラクター育成コースで学んでいます。乗馬技術、接客マナーなど将来必要となる能力習得のため毎日を大切にしています。

通常の飼料に1%の割合で混ぜていきます

通常の飼料に1%の割合で混ぜていきます この子達(豚デス)に食べてもらいます

この子達(豚デス)に食べてもらいます シイタケの粉末です

シイタケの粉末です

写真に写っている子豚の背中に書いてある番号は生まれた順番です、子豚はみんな 同じような顔なので見分けられるように書いています。

写真に写っている子豚の背中に書いてある番号は生まれた順番です、子豚はみんな 同じような顔なので見分けられるように書いています。