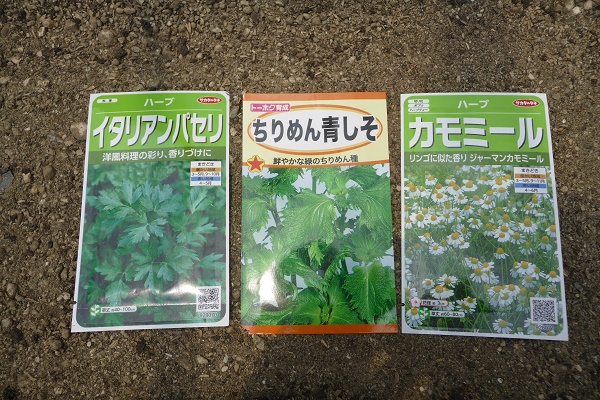

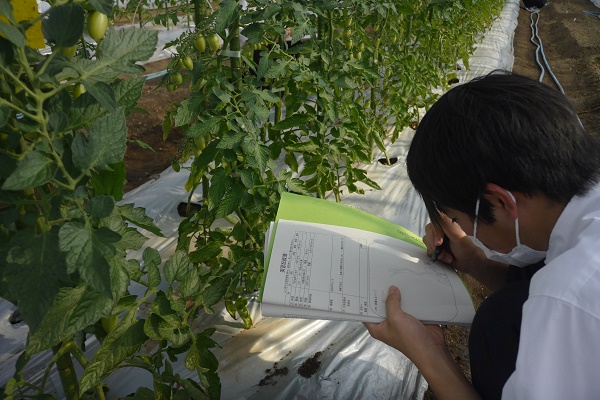

2・3年の専攻生が登校日の際に、自分で決めた作物の播種または定植を行いました。全員がトマト栽培との相性(コンパニオンプランツ)を考えた上でマリーゴールドやバジル、ネギ等を植えていました。また、併せてトマトゼリーの原料となるミニトマト「アイコ」の成長を観察しました。

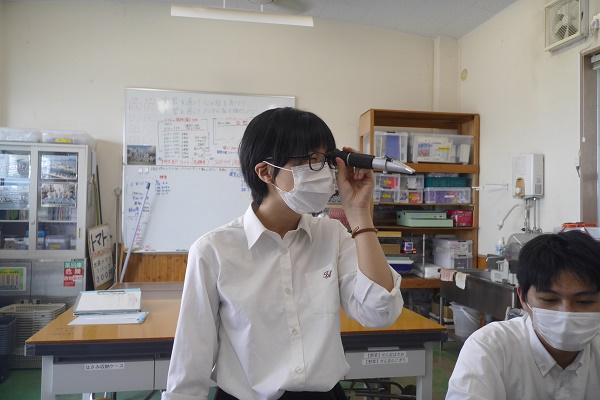

そして念願の初収穫。しかし収穫数がまだ少ないため、「これだ!」と思う果実を1人1粒収穫した後、屈折糖度計(屈折率を利用して色の境界線にあたる目盛を読み取って測定する製品)を使用して糖度を測ってみるとなんと最高値で17度(ブドウと同等の甘さ)もありました!これは例年を大きく上回る糖度です。6月1日から学校再開予定です。成長にバラつきが見られますが、美味しいミニトマトになるように生徒たちと一緒にしっかり管理していきます。