今日は「にこまる」「ヒメノモチ」の籾播き(もみまき:稲の種まき)を行いました。

今日も複数の先生方に協力してもらい籾播きを行いました。

「にこまる」165枚 「ヒメノモチ」12枚

次は苗代(なわしろ:稲の苗を育てるところ)に並べます。もち米は混ざらないよう少し間隔をあけ置いていきます。

これで、最後の籾播きが終了しました。今週は天気が崩れるため苗の管理が非常に難しいです。田植えに向け、もう少しの辛抱です!

今日は「にこまる」「ヒメノモチ」の籾播き(もみまき:稲の種まき)を行いました。

今日も複数の先生方に協力してもらい籾播きを行いました。

「にこまる」165枚 「ヒメノモチ」12枚

次は苗代(なわしろ:稲の苗を育てるところ)に並べます。もち米は混ざらないよう少し間隔をあけ置いていきます。

これで、最後の籾播きが終了しました。今週は天気が崩れるため苗の管理が非常に難しいです。田植えに向け、もう少しの辛抱です!

ついにミニトマト(アイコ)が赤く色づき始めました!

実は生育があまり良くありません。うねの土が固いため根がうまく張れていなかったのです。他にも表面が固いことで通気性や排水性も悪くなっていました。それらを改善するために一度マルチングを剥がし、備中ぐわ等の農具を使用して中耕(土を耕してほぐす作業)を行いました。

この中耕によって土と土の間に隙間ができ、新鮮な空気が送り込まれまれ、根がよく伸びます。今後の成長から目が離せません。

令和2年4月から高農に新しいトラクター(Yanmar YT345A)がやって来ました。

今日はそのトラクターを操作し、性能や機能を確かめます。

フロントには畜産で梱包藁を運ぶためのアームが付いています。

畑での作業は、深く耕すことができる上、耕うん跡はもとても綺麗でした。

水田では、旋回がスムーズに行え長時間の運転もラクラクです!

馬力も今まで使用していたものより大きいため、力負けせずスピーディーに作業できます。

走行モードも記憶することができ、土の状態に合わせた方法で耕うんできます。

キャビンがあるので砂ほこりも入ることは無く中は超快適です。

新しい機能がたくさんあり、使いこなせるまでもう少し時間がかかりそうです。しかし、キャビンはとても快適なのでどんどん使っていきたいです。

5月13日に種籾を播きました。5月11日に温湯消毒を行い浸種していた種籾です。

農業科学科(作物専攻)稲作編 きぬむすめ籾播き ← 関連記事

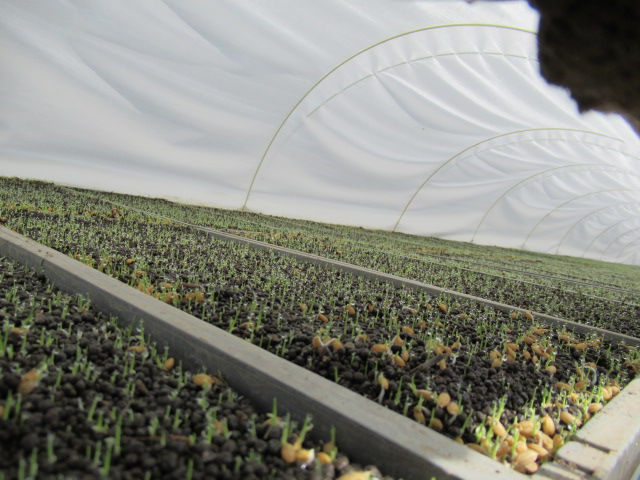

5月14日に7号ハウスに準備した苗代へ移動しました。

トップカー(運搬車)に乗せて、7号ハウスへ移動しました。

苗代に水を張りながら、苗代の水平や水深を確認しながら、苗箱を並べていきました。並べ終わった後は、不織布(ふしょくふ:繊維を織らずに絡み合わせたシート状のもの)を、ベタ掛け(べたがけ:トンネル等を作らずに直接シートをかける方法)しました。

今後は上水で水管理をしていきます。稲の生長を楽しみにしていてください。

今日は、「ヒノヒカリ」と「黒もち」の籾播き(もみまき:稲の種まき)を行いました。

農業科学科の教員で籾播きを行います。

機械の流れを止めないよう各自の役割を理解し苗箱を流します。

黒もちはお飾り用に使用する品種で食用米に混ぜないよう、手で播きました。

苗代(なわしろ:苗を育てるところ)へ移動し箱を並べていきます。

並べた後は、トンネルをかけ保温します。

今日は苗代が十分湿っているため潅水(かんすい:水やり)は行いません。

黒もちは混ざらないよう、箱の色を変え同じトンネル内で管理していきます。

来週には綺麗に芽が出てくれるといいですね!

今日の分散登校では、圃場観察や最低限の管理を行いました。

3年生は「課題研究」で栽培する品目を植え付け、6月以降の管理に備えました。

2年生は「選択作物」で植え付けたジャガイモを管理したり、育苗中の苗の観察を行いました。

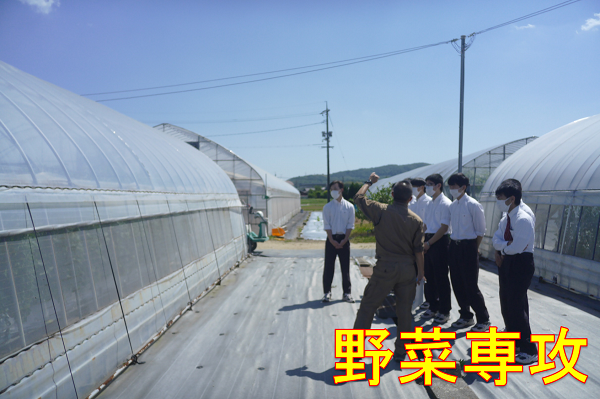

5月13日は農業科学科1・2・3年生の登校日でした。教室や農場で生徒の笑顔がみられ、一安心。教室で健康状態の確認や家庭学習課題の提出後、作物の成長を確認するため農場へ行きました。

1年生は前回の登校日(4月24日)に自分で播種したスイートコーンの観察、2・3年生は専攻に分かれて作物の観察等を行いました。

当日の様子をご覧ください。

5月13日の登校日に起業専攻では全員でミニトマト(アイコ)の観察を行いました。このアイコを収穫した後、加工したものが「トマトゼリー」として販売されます。

2年生は「2条、株間40cm、千鳥植え」でオクラ(グリーンソード)の播種を行いました。

3年生は「2条、株間30cm、千鳥植え」でリーフレタス(グリーンウェーブ)の定植を行いました。

有機専攻では、苗代(なわしろ:稲の苗を育てるところ)を準備しました。

準備した場所は、7号ハウスの中です。

以前、作物専攻が準備していた苗代は露地(ろじ:覆いの無い雨等が直に当たるところ)にありましたが、有機無農薬栽培では農薬等の含まれている可能性のある用水路の水を使用できないので、ハウス内で水道水を使って水管理をします。

ビニールを敷いて、そこに水を張る「プール育苗」です。

5月11日に消毒して浸種した種籾の水換えを行いました。朝と夕方の二回、水換えを行っています。サイフォンの原理を使って水を抜いています。ポンプなどは使っていません。地味ですが便利です。どういった原理か考えてみてください。

4号有機ハウスの「ホウレンソウ」「ミニトマト」も、すくすく成長いています。収穫が楽しみです。ホウレンソウはもう間もなく収穫です。

課題研究で3年生が播種した種もすくすく成長し、定植間近の元気な苗になっています。定植ができるように畝を準備しました。

今日は「にこまる」を作付(さくつけ:栽培する場所)する圃場の周りに除草剤を散布しました。

今の時期は季節の変わり目で夏に向け小さな雑草が芽を出し始めています。この早い段階で一度、散布することで夏場の管理を容易にさせます。

苗代(なわしろ:稲の苗を管理するところ)では、前回に一工夫入れ整地しました。表面をレーキで慣らし、水を入れさらにトンボで慣らしていきます。

今までの整地に比べ、目で見ながら水平を確保できるため苗箱に均等に水が行きわたらせることができます。

苗代の仕上げ方は地域や農家によって異なります。

今年は、高農にあった管理を見つけるため様々な方法で準備を進めています。

一方、前回に播種(はしゅ:種まき)した「きぬむすめ」と「バジル」「パセリ」は順調に生育していっています!今後も順調に大きくなってほしいです。