畜産科学科1年生は専門科目で「動物バイオテクノロジー」を学びます。

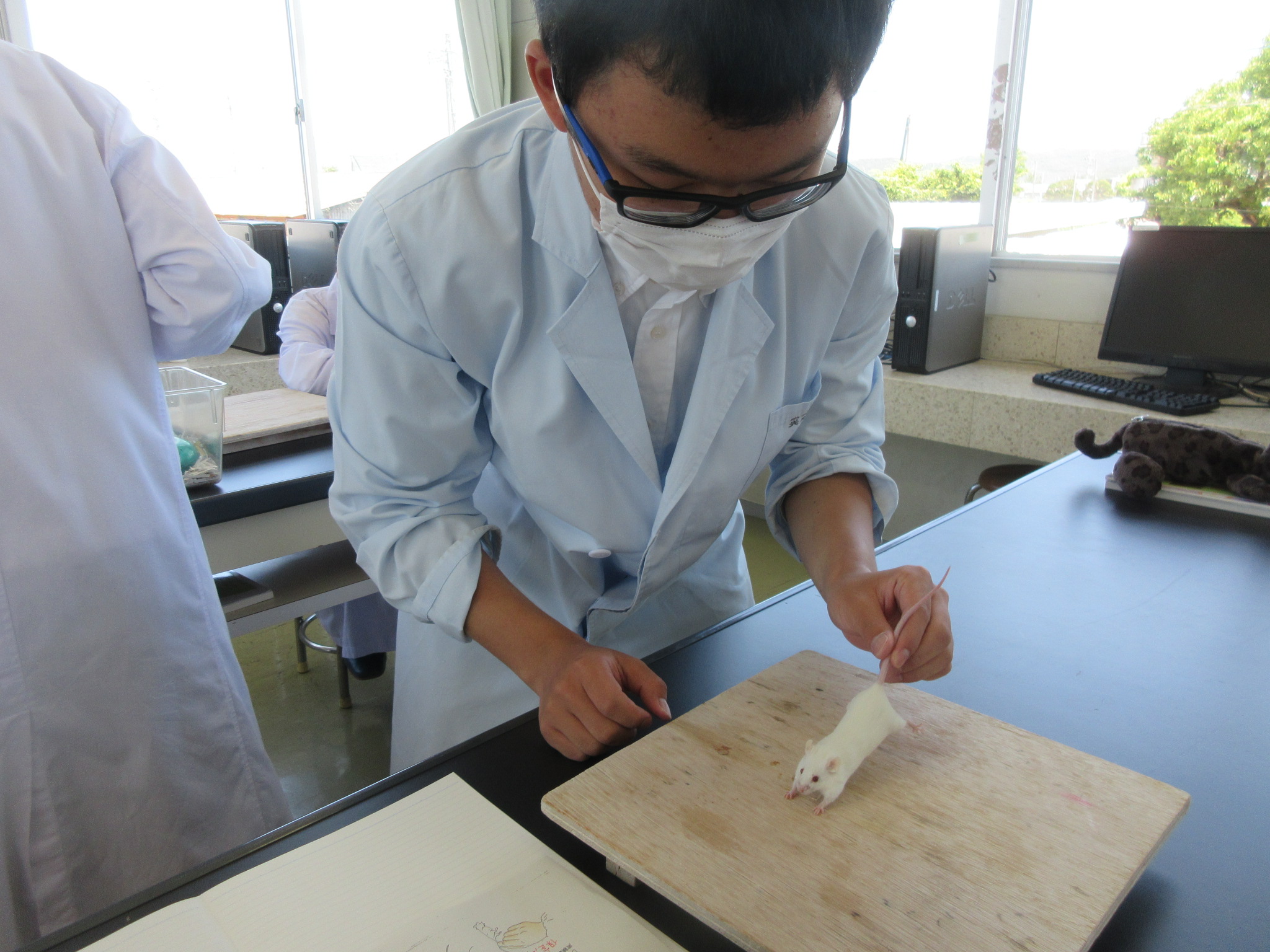

今日は実際の実験動物を使っての初めて動物実験。実験の一番の基礎操作である「マウスの保定(ほてい)」を行いました。

動物の気持ちになって短時間で行わなくてはなりません。緊張感いっぱいの授業になりました。これから3年間、動物についていろいろ学びたいという気持ちが強くなりました。がんばるぞー。

畜産科学科1年生は専門科目で「動物バイオテクノロジー」を学びます。

今日は実際の実験動物を使っての初めて動物実験。実験の一番の基礎操作である「マウスの保定(ほてい)」を行いました。

動物の気持ちになって短時間で行わなくてはなりません。緊張感いっぱいの授業になりました。これから3年間、動物についていろいろ学びたいという気持ちが強くなりました。がんばるぞー。

2年生になって専攻に分かれて最初の実習で、牛の『除角』をしました。総合実習とはいえ、少しハードな実習になりました。

乳牛は、人を守るため、牛を守るため、そして牛を温順にするために『除角』をします。

まず、角の原型がしっかる見えるように角の周りをきれいにバリカンで刈ります。除角器で角の成長点のもとを見極めて切るためです。

角の成長点に除角器の刃を当て切ります。止血と成長点を焼烙(しょうらく)するために真っ赤に焼いた鉄棒を押し当てます。

除角はここがポイント!しっかり押し当てないと、形が崩れて角が生えてしまいます。

「かわいそう」そんな気持ちになっていてはいけません。乳牛の育成期の大事な管理実習ですから。しかし、初めてにしては、いい手つきといい度胸でした。これからの実習もがんばれ新米専攻生!!

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は学校再開後、初めての2年生の総合実習です。豚房の中の掃除や水洗を行い、週末は月曜日までの飼料準備をします。また、伝染病対策として豚舎内に消毒液を噴霧します。

そして、人も豚も互いに慣れることを目的としたブラッシングも行います。中家畜専攻の実習は一見地味ですが、専攻生が話し合い「どうやったら素早く確実に実習に取り組めるか」を考えながら、チームワーク良く授業をしています。

総合実習で培ったものがきっと将来に役立つ時がきますので、暑さに負けず頑張りましょう!

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は週に1回の肥育豚の体重測定の日です。3年の中家畜専攻生が上手に豚を誘導1頭づつ秤に乗せて測定ができていました。

一般的に豚の誘導を板などを使って行いますが、意外と難しく慣れるまで苦労します。

体重測定が終わった後は、測定した体重データを豚房ごとに集計し、発育過程の数値や飼料給与量の計算をします。また、出荷の目安となる体重になっているかということも確認しています。

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

学校が再開し、中家畜専攻でも久しぶりに3年生の実習ができました。今日は豚のBCS(ボディコンディションスコア)を測定する実習を行いました。

豚の体調を肥っているかやせているかの5段階で評価します。腰骨を手で触り、肉付きによって1~5のスコアに当てはめます。こういった技術は実際に豚を使って練習しなければ身に付きません。牛にもBCSはありますので、畜産科学科の生徒は頑張って測定できるようにしましょう。

畜産科学科で飼育しているウサギにかわいい子どもが誕生しました。

分娩が近づくと母ウサギは自分の腹部の被毛を抜いて巣を作ります。その中に誕生した子ウサギは5匹。今日で誕生から1週間たちました。

最初は被毛がほとんどなく、目は開いていませんでしたが、日ごと成長が進み、皆さんがイメージするウサギになってきました。

管理している2年生は「お母さん、育児頑張って。」とエールを送っています。

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日、やっと畜産科学科1年生の総合実習が始まりました。例年通りとはいきませんが、学校にいる動物を使ってしっかり学んでいってほしいです。暑い日が続く中での実習になりますが、無理をせず頑張りましょう!!

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

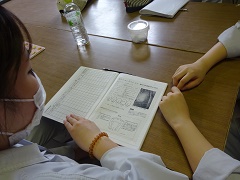

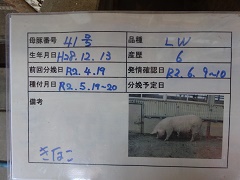

今日は本校で飼育している母豚、41号(きなこ)の話題です。

41号は平成28年12月生まれ、現在3歳6ヶ月齢、産歴は6産(6回分娩済)です。多いと思われるかもしれませんが、一般的な養豚場の母豚は生後10ヶ月前後で初交配。約4ヶ月の妊娠期間を経て分娩。その後、1ヵ月弱の哺乳をし、離乳。1週間ほどで発情、交配と続き1年で2~2.5回の分娩ができるようにします。

41号はここまでトラブルなく、繁殖を続けてくれるとても良い母豚です。今回も5月14日に離乳してから4日後には発情が始まり、人工授精(AI)ができました。次の発情予定日に発情しなければ、妊娠(仮定)となりますが、さてどうなるでしょうか。

さてここで問題です。豚の発情周期は何日ですか。

今日は畜産科学科の圃場を仕上げていきます。

ダイズを作付するため、土寄せ(つちよせ:土を寄せて倒伏を防止する)が可能な畝にします。

ハウスに隣接した圃場のため日当たりを考え少し外に畝を作ります。また、機械がまっすぐ作業できるよう、足跡を付けてマーキングしておきます。

機械は耕うんと畝立てが一度に行えるものを使用しました。負荷のかかり具合を見ながらスピードを調節していきます。

管理の容易に行える畝が完成しました。

生徒と楽しく実習ができる日が楽しみです!

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

5月17日に生まれた子豚も今日で10日目になりました。全頭が順調に発育しているようで一安心です。最近は気温も高くなって、子豚がヒーターを避けて母豚のそばにいることが多いので、圧死に注意して管理していきたいと思います。

さてここで問題です。母豚は子豚に哺乳しますが、その時の乳房はどういった状態でしょうか。①24時間常に乳を出ている。②約1時間周期で乳が出ている。

前回の答え→22℃前後