畜産科学科(実験動物専攻2年生11名)は、岡山市東区にある日本では珍しいヤギ牧場「ルーラルカプリ農場」を訪問しました。今、ヤギは出産ラッシュの時期で牧場には約50頭の子ヤギ。牧場オーナーから経営理念や牧場の楽しみ方について講話していただきました。学校でもヤギを飼育しているので、新しい活用方法について考えてみたいと思います。春の穏やかな日差しの中、楽しい研修になりました。

畜産科学科(実験動物専攻2年生11名)は、岡山市東区にある日本では珍しいヤギ牧場「ルーラルカプリ農場」を訪問しました。今、ヤギは出産ラッシュの時期で牧場には約50頭の子ヤギ。牧場オーナーから経営理念や牧場の楽しみ方について講話していただきました。学校でもヤギを飼育しているので、新しい活用方法について考えてみたいと思います。春の穏やかな日差しの中、楽しい研修になりました。

畜産科学科2年生が春休みの期間、岡山市内のペットショップでドッグトリマーについてのインターンシップを行いました。犬の体のさわり方、ブラッシング、シャンプー、カットは思っていたよりも難しく、うまく犬体がコントロールできませんでしたが、プロからの手ほどきを受けどうにか最後の段階までたどり着けました。この研修は将来の進路決定の大きな道しるべになりました。

共進会の結果を報告します。 ジュニアショウで畜産科学科1年生吉忠君が、高校生の部 … 続きを読む

前日です。

高松農業の牛たち元気です。

共進会前日にこんなに安心して迎えられるのは、初めてかもしれません。

出品牛がなにより落ち着いてエサを食べてくれてるのがいい。でも心配事は117号の飛節が少し腫れぼったい。いろんなことが起きるのが共進会。頑張るぞ!!牛も生徒も!!

生徒も寒い中頑張ってます。

出産予定日をから二日遅れての出産です。

朝7時、分娩室に入ってみると1頭目がお母さんのオッパイを飲んでいます。

出産の始まりです。生徒達も春分の日だというのに、続々と集合です。

生まれてきた9頭子豚たち生徒の思いを乗せて元気に育て!!

2月6日、「平成30年度岡山地方新農業経営者クラブ連絡協議会研修大会」(会場:ピュアリティまきび)で、「ミツバチ飼育の魅力」というテーマで発表しました。発表したのは畜産科学科2年生ミツバチ研究グループの4名。学校での飼育実習の様子、岡山県下の飼育状況、今後の展開など熱い気持ちで発表しました。参加者は農業経営者や農業関係の行政の方々約200名。緊張しての発表でしたが、発表後の質疑やアドバイスもたくさんいただき、とても有意義な発表になりました。来年度も頑張ろうという気持ちが強くなりました。

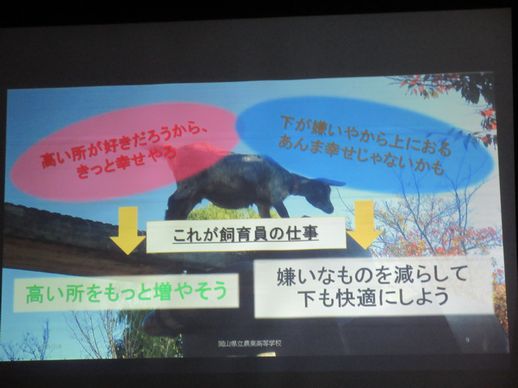

2月4日、社会人活用授業の一環として、神戸市立須磨海浜水族園の飼育員である井出貴彦さんをお招きして、「憧れの動物産業について」というテーマで畜産科学科1年生を対象として講演していただきました。井出さんは動物園や水族館勤務の経験が豊富で、動物の生態や特徴についてクイズ形式で会場を和ませた後、動物園関係の仕事に就職するためには高校時代にどんな準備をしておくといいのか、わかりやすく説明してくれました。動物好きの生徒にとっては、どうしたら憧れの仕事に近づけるのか大きな道しるべになりました。

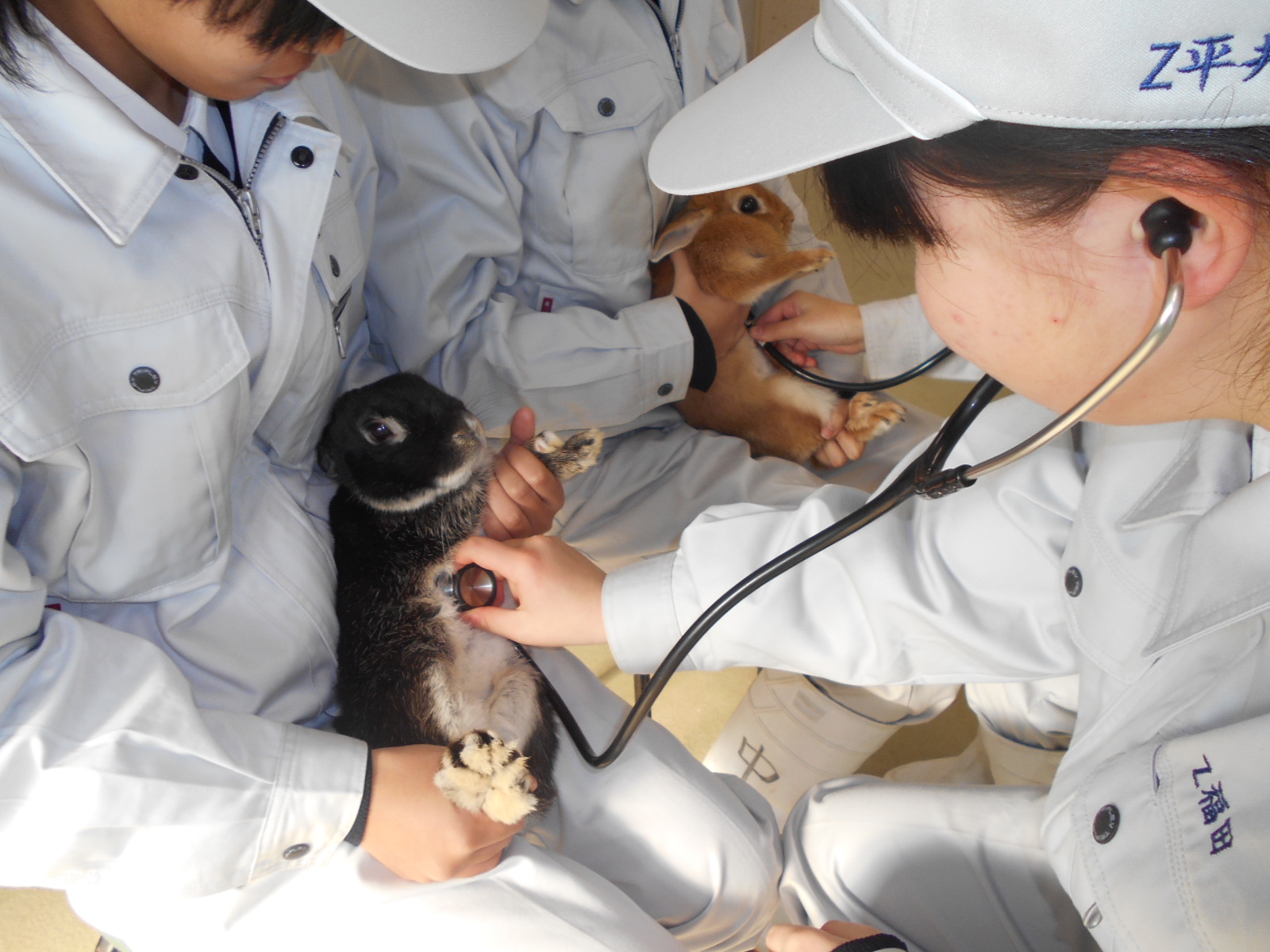

畜産科学科1年生は専門科目「総合実習」で、動物の健康について学んでいます。今日の授業は「心拍数の測定」。聴診器の使い方について学習しました。動物はヤギ、ウサギ、イヌです。まず保定(動物を持ち姿勢を整えること)をした後、胸部に聴診器を当て心拍を確認します。1分間測定し記録します。動物の大きさや、その日の健康状態によって心拍数は異なります。初めての聴診器実習、生徒は真剣に取り組みました。