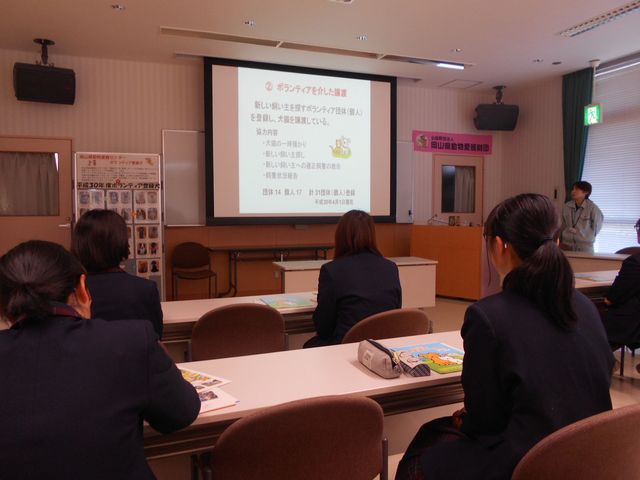

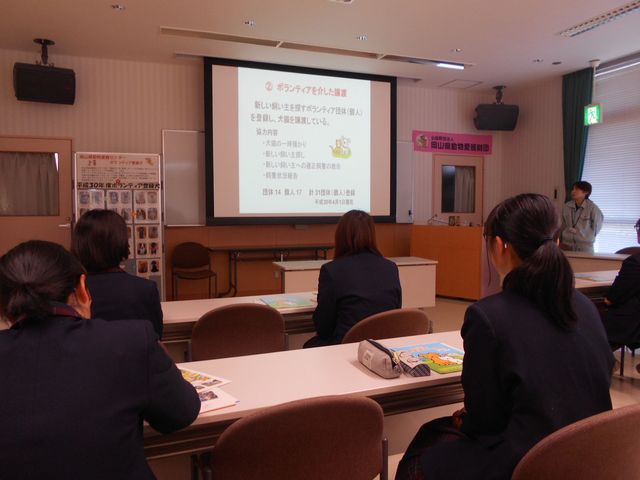

畜産科学科2年生(実験動物専攻11名)は、岡山市北区にある岡山県動物愛護センターで研修を行いました。担当職員から、さまざまな理由で飼えなくなった犬や猫の現状についての講義のあと、施設見学を行いました。「譲渡犬」や「動物愛護活動」、「終生飼養」をキーワードにして、愛玩動物(ペット)と人との関係考えていくことの大切さを再認識できる有意義な研修になりました。

高校でも「愛玩動物」について学ぶ専門科目があり、3学期の授業をがんばろうという気持ちも強くなりました。

畜産科学科2年生(実験動物専攻11名)は、岡山市北区にある岡山県動物愛護センターで研修を行いました。担当職員から、さまざまな理由で飼えなくなった犬や猫の現状についての講義のあと、施設見学を行いました。「譲渡犬」や「動物愛護活動」、「終生飼養」をキーワードにして、愛玩動物(ペット)と人との関係考えていくことの大切さを再認識できる有意義な研修になりました。

高校でも「愛玩動物」について学ぶ専門科目があり、3学期の授業をがんばろうという気持ちも強くなりました。

学校が冬休みの期間、山口県にある「ときわ動物園」で、将来希望する職種として「動物園飼育員」を考えている畜産科学科2年生がインターンシップ(3日間)を行いました。ときわ動物園は動物の飼育・展示方法に特色があり、動物の生態が伝わるよう工夫されている日本でも有数の園です。担当した動物はシロテテナガザル、ジェフロイクモザル、ナマケモノ、カピバラなどです。飼育員として動物に接してみると、今まで憧れだった職種が、とても奥深く常に緊張感をもって取り組まなくてはならないことがわかりました。また動物たちの気持ちを考え、動物園動物としてどのように関係を持たなくてはならないのか考えるきっかけにもなりました。今回の貴重な体験を今後の進路選択に生かしていきたいと思います。お世話になった関係者の皆様、ありがとうございました。

岡山県警の警察犬訓練施設を訪問し、施設見学と警察犬訓練士の業務についての講話を受ける機会がありました。参加したのは将来の進路選択の一つとして訓練士を志している畜産科学科2年生。憧れの職種に間近にし、警察犬の特性、訓練方法を知ることができたことは大きな財産になりました。

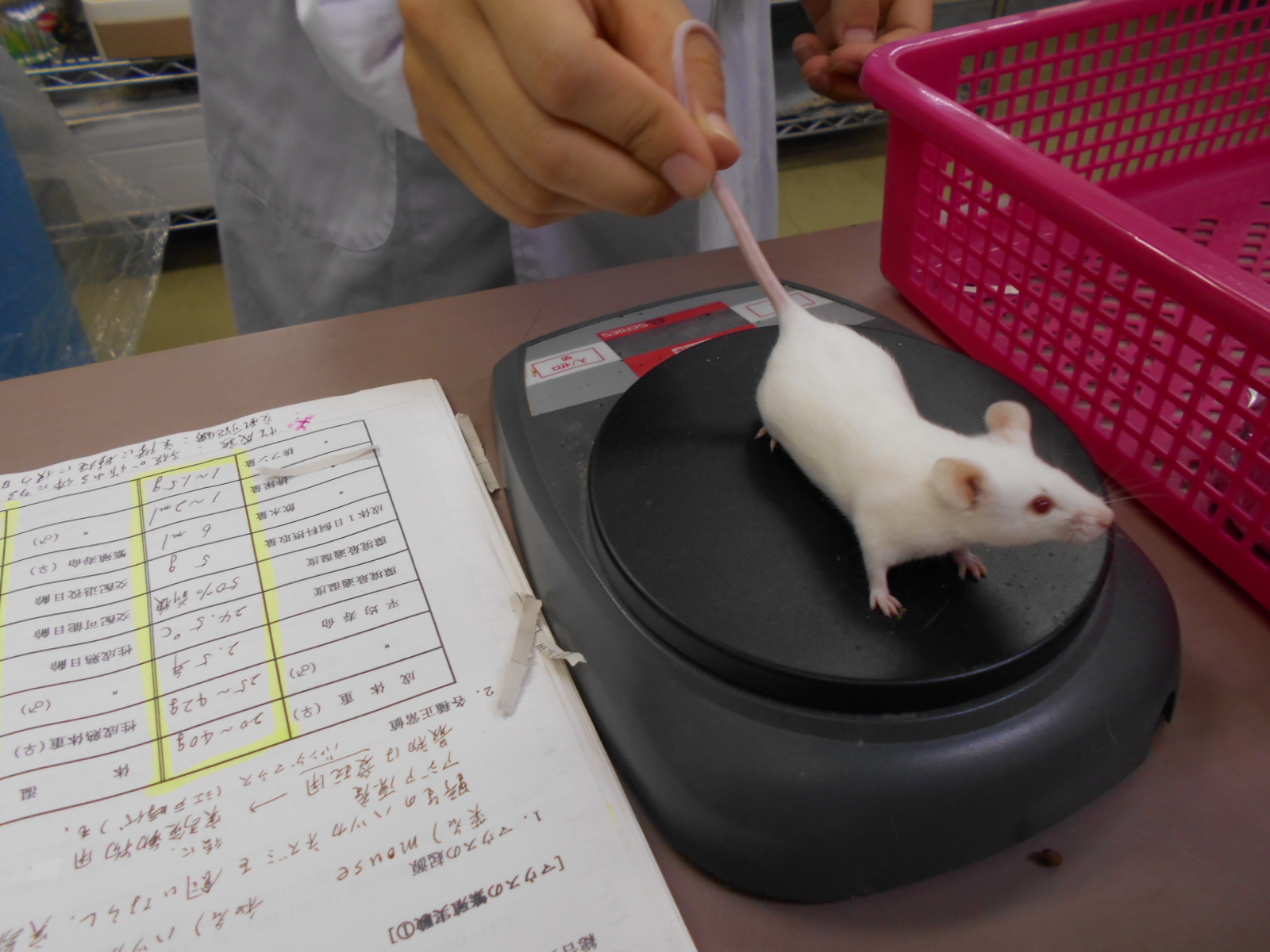

畜産科学科1年生の専門科目の学習も次第にむずかしくなっています。今日の授業は「動物の健康」。実験動物のマウスを使って尿を採り、尿の色から健康を調べる勉強です。マウスの取り扱いは上手になってきましたが、なかなか尿が採れないものもいます。1年生は苦労しながらも1時間の実験で全員採取することができました。動物の健康状態を知ることは大切です。次の授業も頑張ります。

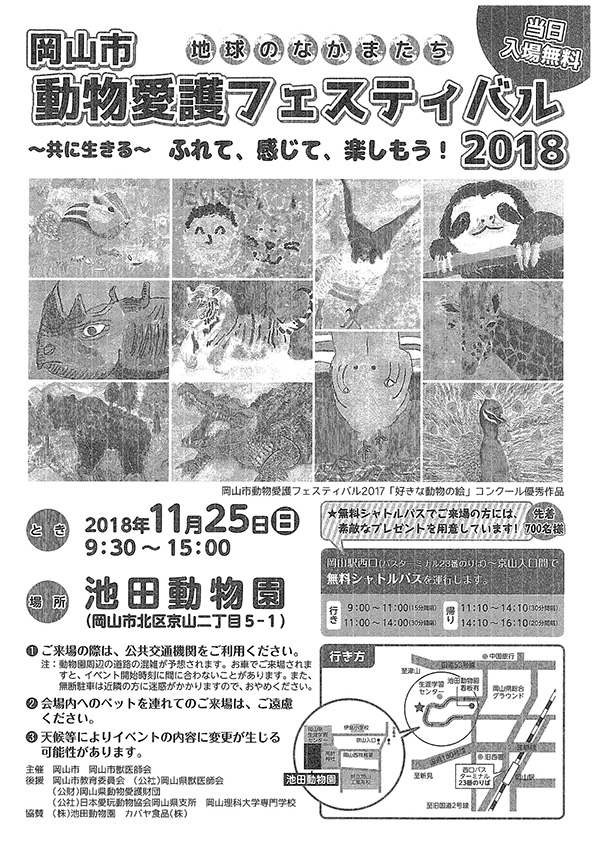

12月3日(日)、岡山市動物愛護フェスティバルが開催されました。場所は池田動物園(岡山市北区京山)です。本校からはボランティアとして畜産科学科3年生が4名参加。(公社)日本愛玩動物協会岡山支所のブースでお手伝いさせていただきました。動物愛護の関するパンフレットの配布や、子供たちに大人気の動物風船づくりをがんばりました。「動物を最期まで愛情持って飼いましょう」という大きなテーマを一人でも多くの人たちに伝わるよう笑顔いっぱいで活動しました。

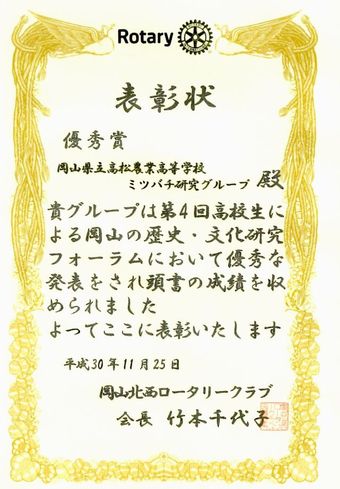

11月25日(日)に「高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」が開催されました。場所は山陽新聞社さん太ホール。本校から畜産科学科2年生のミツバチ研究グループが参加しました。発表題目は「岡山県におけるミツバチ飼育の歴史と魅力」。

ミツバチ飼育は紀元前6000年頃から始まり、人間の知恵でさまざまな発達を遂げて今日みられる養蜂の形ができあがりました。また県下のミツバチ飼育の現状と課題についても考察しました。私たちも先輩たちから受け継いだミツバチを16年間飼育を継続しており、大切に育てています。

ミツバチを飼育していると、ミツバチの生産だけでなく、もっと別のことが大切だということに気づき始めました。それはミツバチを中心に置いた人とのつながりでした。この取り組みを通じて、さまざまな年代の人、異なった職業の人、男性・女性・・・多くの方々との出会いがあり、私たちは人間的に成長できたと思っています。その熱い思いを力いっぱい発表してきました。

10月27日(土)に創立120周年記念「秋のふれあい市」が盛大に開催されました。

その中イベントの一つとして、畜産科学科では「ふれあい動物園」を行いました。

学校で飼育している、ウシ、ニワトリ、ヤギ、フェレット、チンチラ、ウサギなどを展示し、来場してくださった方々に触れ合ってもらいました。特に子供たちには大人気。動物の体の温かさ、被毛のやわらかさなど感動的で、思わず大きな歓声も。

次回は春に開催します。お楽しみに。

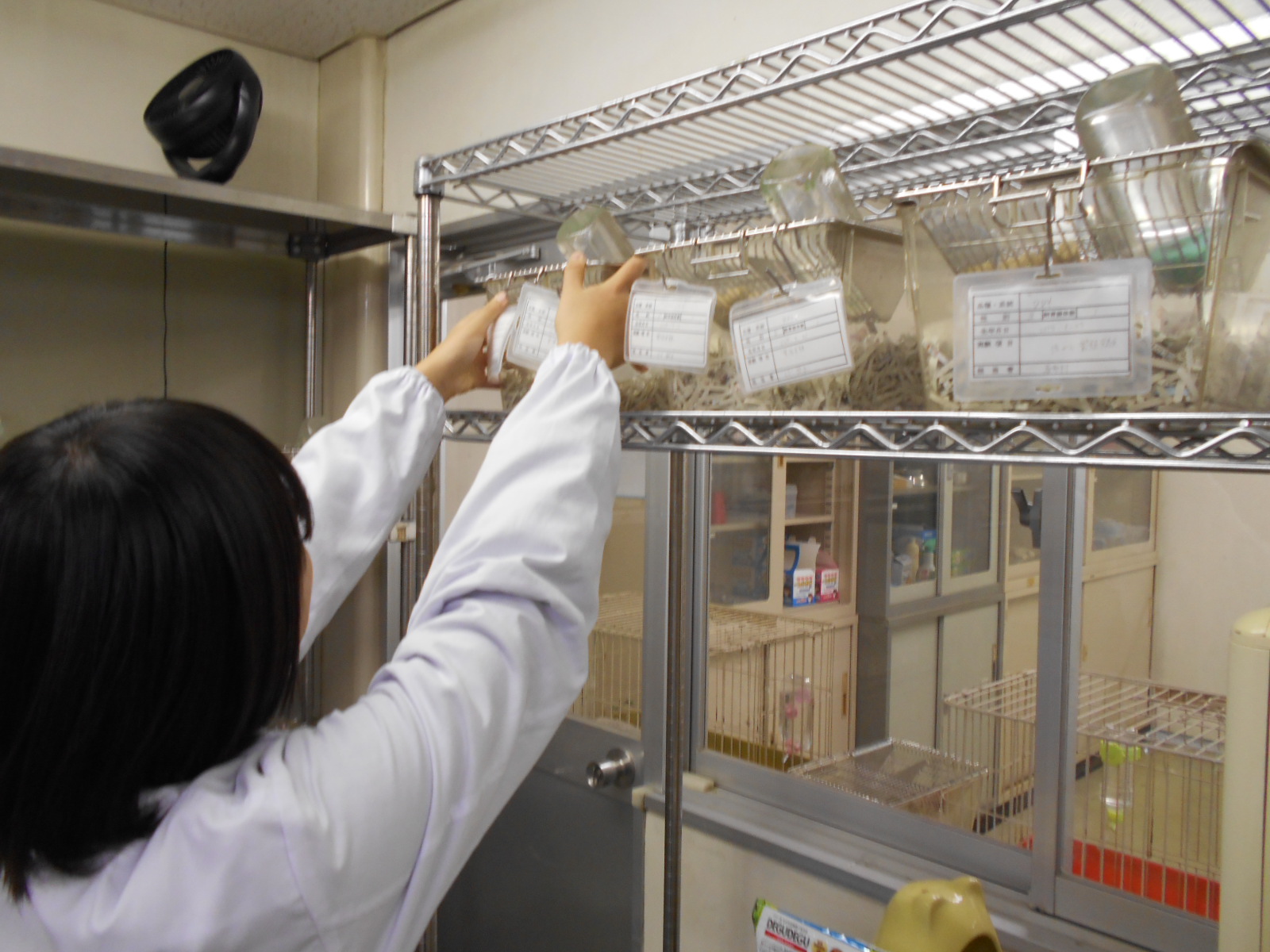

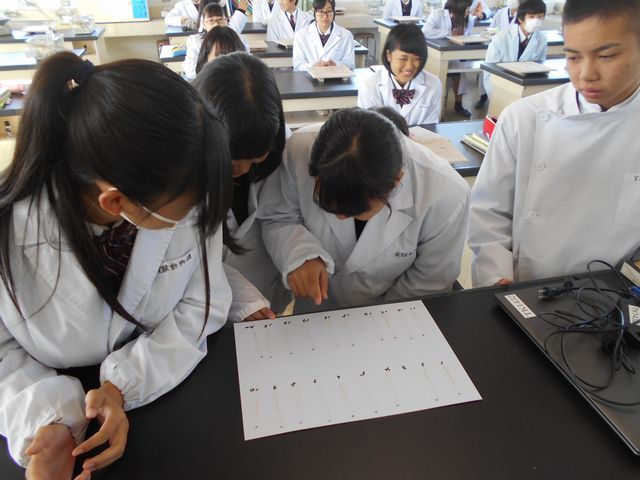

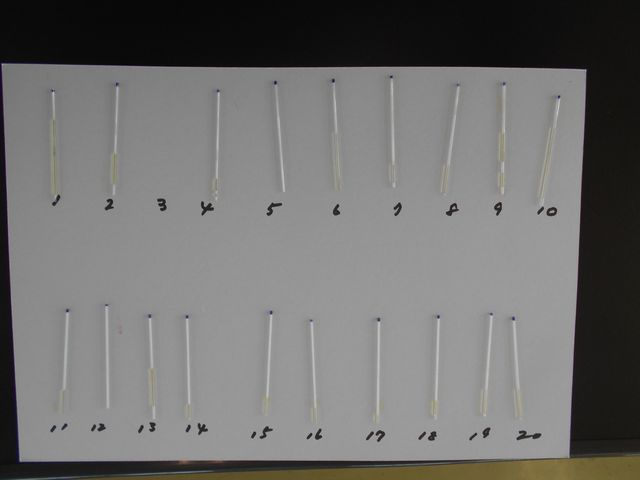

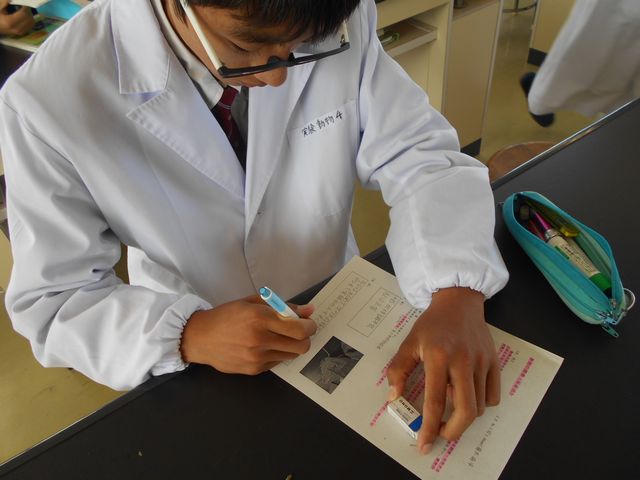

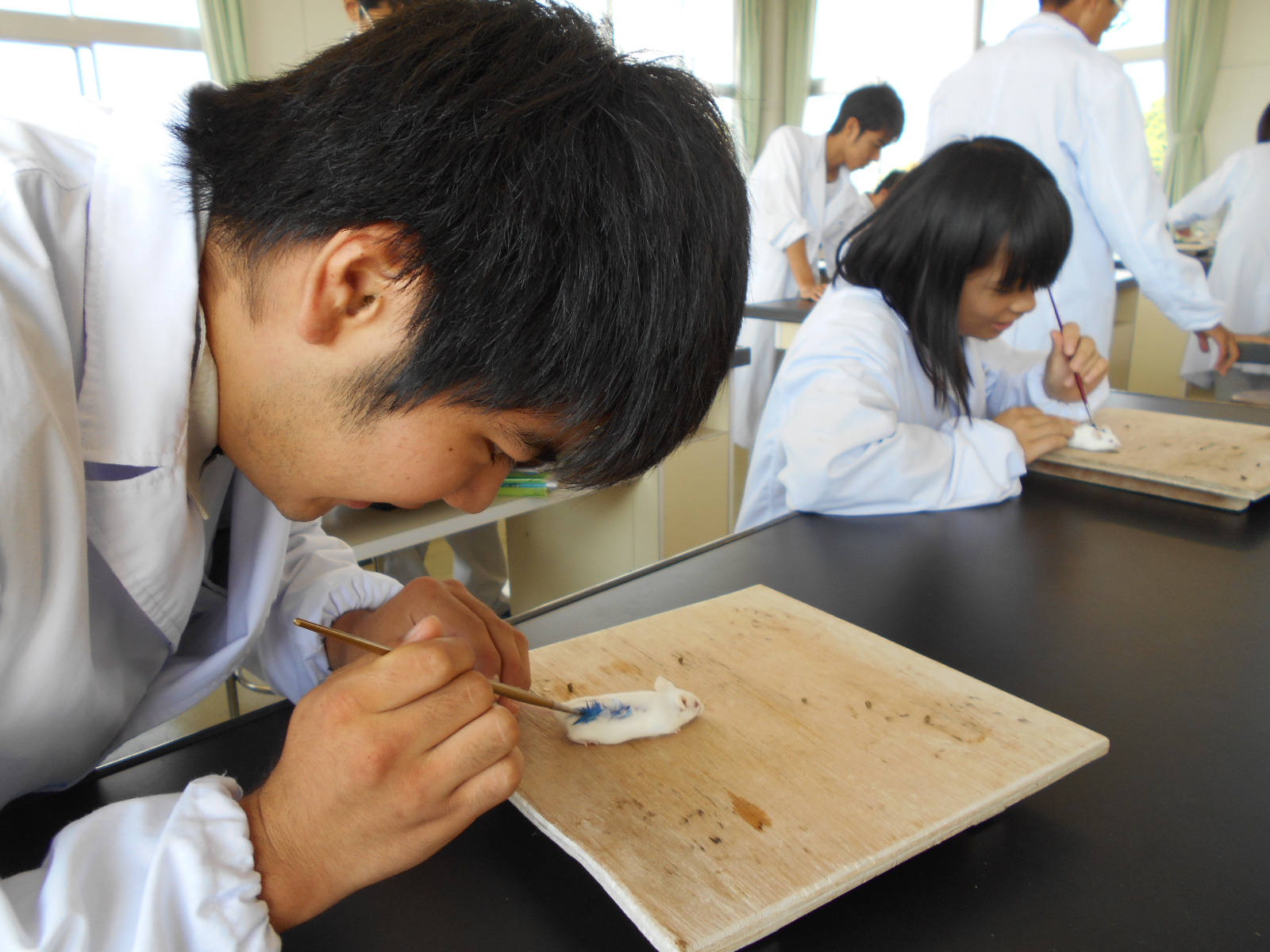

畜産科学科の1年生は専門科目「動物バイオテクノロジー」で実験用マウスの飼育や活用について学んでいます。今日の実験は「マウスの個体識別法」。同じような体型・顔をしているマウス40匹を見分けることは至難の業です。そこで一番簡単な方法として、マウスの体の一部に特殊な色素を塗り、それぞれの動物を見分ける方法があります。まず、色素を調合します。その後色素を背中側の被毛に塗っていきます。塗り方にも複雑なルールがあります。この実験で識別したマウスは生徒たち各自の担当になります。3学期まで学習のお世話になるマウスに感謝しながら真剣に実験に取り組みました。

10月9日(土)に、岡山市立中山中学校で行われた「ふれあいSTURDAY]に参加してきました。本校の授業は「動物からの贈り物」というテーマで、座学と実習を行いました。講師は畜産科学科の原先生と、畜産科学科1年生(中山中学校卒業生)3名。まず人と動物との関係についての座学があり、動物から私たち人間に提供してもらっている食べ物や、心のいやしについて勉強しました。その後、鶏卵の構造や、羊の毛を使った毛糸づくりを行いました。またハチミツの検査では、さまざまな花から採れた蜜の特徴について学びました。参加した中学生はみんな積極的。楽しくて有意義な授業になりました。

畜産科学科2年生の実験動物専攻生は動物の繁殖について学習していますが、今回の授業では、「マウスの繁殖実験」に取り組みました。

専攻生はそれぞれ繁殖に適したマウスのオスとメスを選び、飼育ケージの中で同居させました。中には相性のよくないペアもありましたが、時間の経過とともに落ち着き、無事ペアリング成功。四日間の同居後、メスだけにして分娩を待ちました。すると20日後に3匹のメスが無事に出産しました。子供の数はそれぞれ10匹、8匹、7匹。お母さんマウス、がんばって子育てしてください。生徒たちは熱い視線で様子を見守っています。