みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部(養豚)です。

今日は1年生が初めて豚舎に入っての実習です。

最初は豚舎の中を案内して豚を間近に見学しました、やはり親豚は予想していた以上に大きいようでした。このあとは養豚や実習について少し話を聞いて、いよいよ豚にブラッシングです。最初は少し戸惑いながらもさすが畜産科学科の生徒、次第に慣れて楽しそうにブラッシングしていました。いや、それ以上に豚のほうが気持ちよさそうにしていました。(^o^) ブー

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部(養豚)です。

今日は1年生が初めて豚舎に入っての実習です。

最初は豚舎の中を案内して豚を間近に見学しました、やはり親豚は予想していた以上に大きいようでした。このあとは養豚や実習について少し話を聞いて、いよいよ豚にブラッシングです。最初は少し戸惑いながらもさすが畜産科学科の生徒、次第に慣れて楽しそうにブラッシングしていました。いや、それ以上に豚のほうが気持ちよさそうにしていました。(^o^) ブー

5月にチーズ工房をオープンした畜産科学科卒業生の三宅春香さん。KSB瀬戸内海放送のニュースで特集されました。全国的な少子化傾向と岡山県下の酪農家が減少する中、両親の後を継いで牧場を発展させようと一つの夢をかなえました。

若手酪農家の挑戦~「チーズ作り」始動~

卒業生の取り組みを見守ってやってください。

なぜホルスタイン種から黒毛和種の子牛が生まれたのか?

それは『経済的な』理由からなんです。和牛の受精卵を乳牛に移植して、和牛の子牛を産ませることによって、どんな経済効果があるのか?考えてみましょう。

さて、昨年のまさに今の時期。コロナ感染症予防のため県下一斉の臨時休校中に分娩がありました。あの時は自然分娩でした。

令和2年5月20日『牛の分娩』

今回の分娩は、大家畜専攻生の最も重要な学習となる分娩看護実習をしました。

5月12日分娩予定であった31号牛が、5月18日朝から陣痛が始まり、3年生の実習に合わせるかのように14時過ぎに破水、陰部から前足を確認、正常分娩を確認しました。

鼻も見えたところで前足にロープを掛け助産を開始しました。陣痛に合わせて引っ張ります。方向は、産道をイメージして母牛の後ろ足の方向です。

14時40分 体重39.6kgの黒毛和種の雌牛でした。分娩後母牛の初乳を搾り、子牛に飲ませます。(初乳の効果は?教科書を見てみよう!)

今後は母牛の代わりに専攻生徒2名(2・3年生)が哺乳担当となります。しっかり母親代わりをしてくださいね!

5月2日(日)

2014年畜産科学科卒業の三宅春香さんがチーズ工房をオープンしました。

その名も『ハルパル』。長年の夢の第1歩が実現したようで、とても誇らしいです。

頑張ってください!

https://shop.Kurashiki-cheese.com/

63年かけて築き上げた高品質な自家生乳からこだわりチーズをお届けします。(倉敷チーズ工房ハルパルHPより)

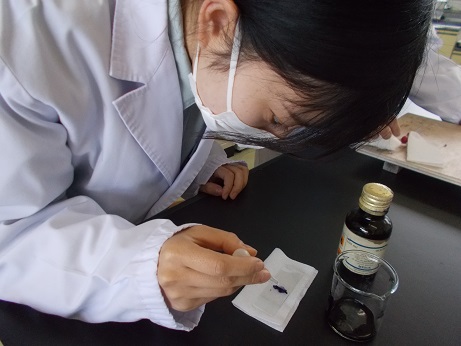

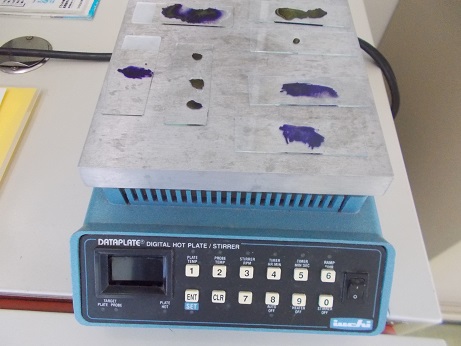

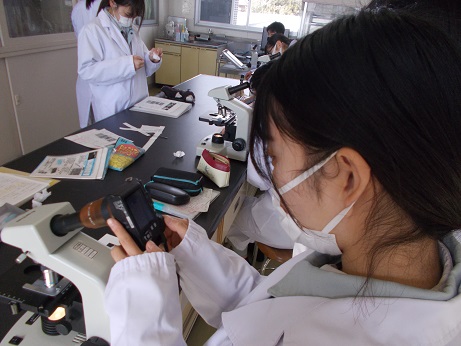

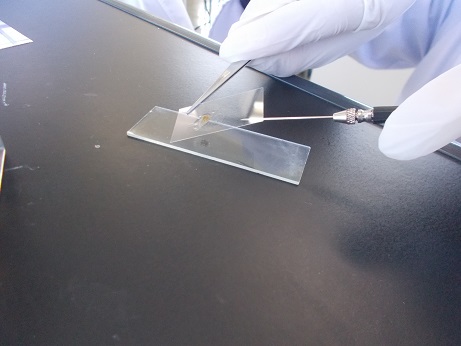

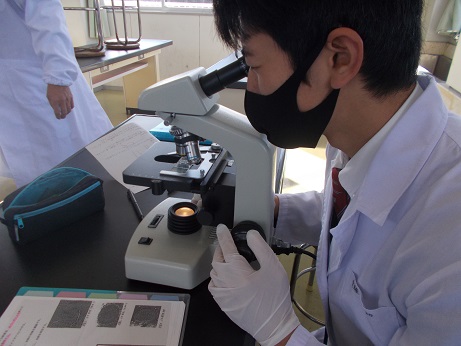

今日の2年生の実験は「マウスの発情周期の判定」。ちょっと難しい内容ですが、動物を効果的に増やすためにはとても重要なことです。マウス(メス)の生殖器官内に生理食塩水を注入し、その内容物を顕微鏡で調べることで体内の状態がわかります。実験に使用する器具(ピペット)も自作です。検体を染色し観察したところ、何日後にオスと同居させれば妊娠の可能性が高くなるかがわかりました。今後実験はどんどん難しくなってきますが頑張ります。

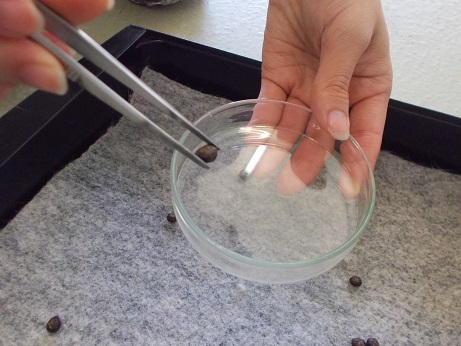

実験動物専攻の今日の学習は「寄生虫検査法」。動物の体内に潜む内部寄生虫の存在を知る実験です。もし存在が確認されると適切な処置を行わなくてはなりません。検体は学校の動物と、生徒自身が家で飼育している動物です。検体(動物のフン)採取後、濃い食塩水で溶かし、虫卵や寄生虫を浮遊させます。次にプレパラートを作製し、顕微鏡で調べます。実験の結果、寄生虫は確認されず、動物達はすべて健康なことがわかりました。将来の進路で動物看護師を目指している生徒もいて、とてもいい勉強ができました。

実験動物専攻生2年生は「マウスの繁殖実験」に取り組んでいます。発情、交尾行動等について学んだあと、担当の動物を選び実験を開始しました。体重の推移、外観の変化を観察しながら、約20日間の妊娠期間を経て分娩がありました。生まれた子供は最初は被毛が無くまさに「赤ちゃん」です。日にちが経過するにつれて、眼が開き、毛が伸びてきました。お母さんは一生懸命に授乳し、育児をしています。誕生して15日が過ぎると親と同じエサを食べることができます。子供の成長をやさしく見守っていきたいと思います。

今日の1年生の学習は「動物の健康」。ウサギの口腔(口の中)の検査です。人に飼育されているウサギやネズミの仲間は歯の伸びすぎに注意しなくてはなりません。ウサギを上手に保定し、口腔を開き歯の状態を観察していきます。初めての体験で苦労しましたが全員きちんと観察することができました。もし伸びすぎだと、歯をけずらなくてはなりませんが、学校のウサギたちはすべて正常なことがわり、ほっとしました。

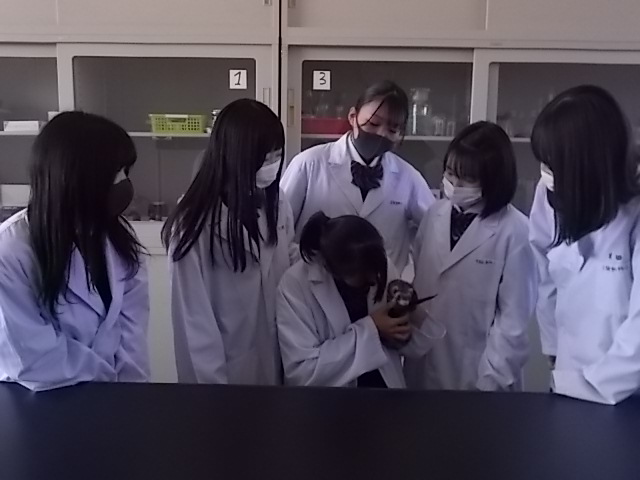

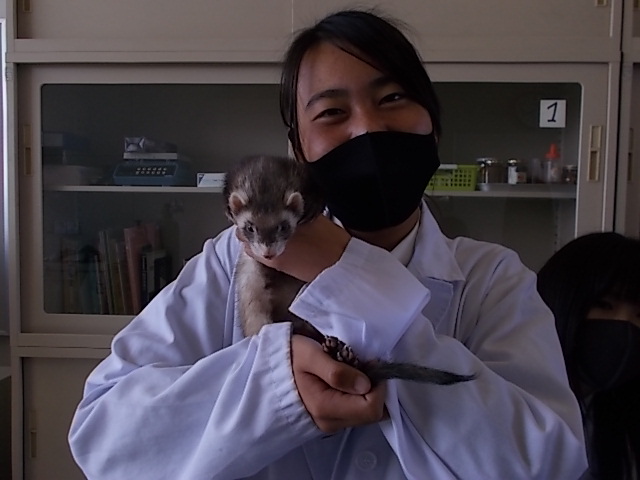

2年生の専門科目に「生物活用」があります。動物を活用して人間生活を豊かにすることが目的です。

今日は「愛玩動物の飼育」の学習です。ヨーロッパケナガイタチを家畜化・ペット化した「フェレット」が教材です。

動物にとってやさしいもちかた、扱い方について実習しました。フェレットはとても愛嬌があり、飼育が楽しい動物です。将来ペット業界に進みたい生徒にとって興味ある授業でした。

畜産科学科では学校で飼育しているヒツジの毛を活用してさまざま物を作っています。今回はフェルトマスコットづくり。外部からフェルト創作家をお招きし指導していただきました。専用の針を使って染色された羊毛をチクチク刺し、形を整えていきます。約2時間の工程でかわいらしいマスコットができ上がりました。思っていた以上に素晴らしいものができとても楽しい学習になりました。