畜産科学科ではイヌを飼育しています。今日の「総合実習(3年生)」の授業は「イヌの調教」について学習しました。「待て」「伏せ」などの基礎的な行動を指1本の指示でコントロールします。将来、ドッグトレーナーを志望している生徒もいて真剣なまなざしで授業に取り組んでいます。

畜産科学科ではイヌを飼育しています。今日の「総合実習(3年生)」の授業は「イヌの調教」について学習しました。「待て」「伏せ」などの基礎的な行動を指1本の指示でコントロールします。将来、ドッグトレーナーを志望している生徒もいて真剣なまなざしで授業に取り組んでいます。

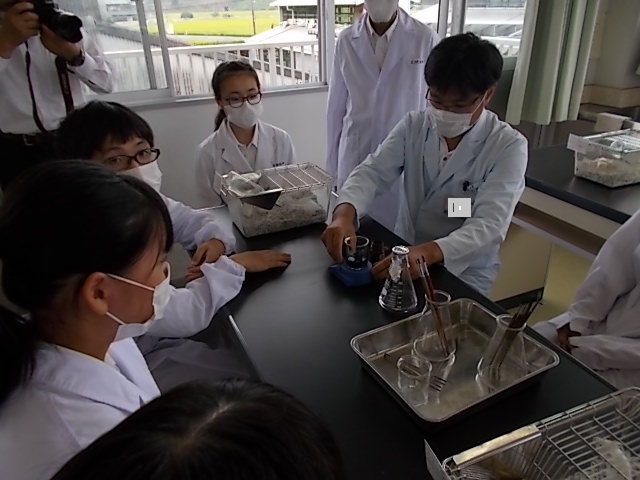

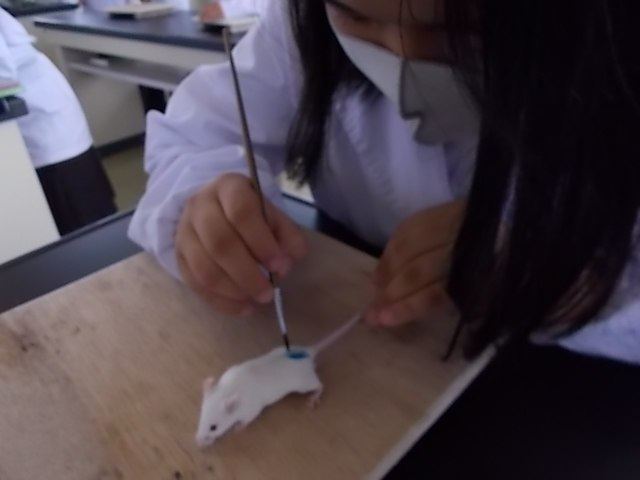

2学期が始まり、専門学習もだんだん難しくなっていきます。今日の実験は「マウスの個体識別法」。同じような体つきの動物を一匹ごと見分ける学習です。それぞれの動物の被毛に特殊な染色液でマークします。染色液を調製し、40匹が識別できるように色とマークの組み合わせで塗り分けました。これで自分が担当するマウスが決定しました。愛情込めて飼育していきたいと思います。

畜産科学科(実験動物専攻)では、さまざまな動物の飼育と活用方法について学んでいます。専攻生は3年生13名、2年生14名。現在飼育している動物は、マウス、イヌ、ウサギ、フェレット、チンチラ、デグー、ハムスター、ヒツジ、ヤギ、そしてミツバチ。専攻生として毎日の管理と、いろいろな実験・実習は大変ですが、かわいい動物たちに囲まれての勉強はとても充実しています。

みなさんこんにちは畜産科学科小家畜部です

小家畜と言えばニワトリですが、そう鶏を飼育して鶏肉や卵を生産する養鶏を学習する専攻です。学校農場ですので飼育している鶏は教材ですが、学習のために生産活動もしています。その中心はやはり鶏卵の生産、販売です。毎日鶏が産んでくれる卵を集卵し、洗卵、選別してパック箱詰めするのは、生徒達の大事な日常管理実習となっています。

畜産科学科1年生の授業に「総合実習」があります。今日の授業(実験動物)は「動物の健康診断(聴診器の使い方)」を勉強しました。対象動物はイヌ、ウサギ、ヤギ、ヒツジです。一番難しいのは、動物の保定と心臓の位置確認です。小型の動物ほど心拍数が早い傾向があります。ウサギの心拍数を数えるのはとても苦労しました。動物の健康状態を数字で理解することの重要性がよくわかりました。

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部です

まだまだ残暑の厳しい日が続きそうですが皆さんいかがお過ごしでしょうか

高農中家畜では8月8日にバークシャー種の母豚が分娩したことは前回ご紹介しましたが、その際生徒6名が分娩看護実習に参加しました。

生まれた子豚の体を拭いてやる、雌雄の判別、へその緒の消毒、生まれた時刻の記録、体重の測定、初乳を飲ませるなどの処置を行いますが(他にもまだすることはあったよね)、正しい知識を元に確実な手技で子豚の処置を早くしてやることが必要です。

さて、生徒たちはどのくらい上手にできたでしょうか?

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部です

ここ数日猛烈な暑さが続いてここ高農の豚達も少々バテ気味ですが・・・

そんな中8月8日に母豚の46号が分娩しました。この豚はバークシャー種という品種で外見上、体のほとんどが黒色をしていますが6カ所(四肢の先端 鼻回り 尻尾の先)だけ白い部分(『六白』といいます)があります。

また鼻は短く、たち耳なのが特徴です。

分娩は最初の1頭が生まれるまで時間がかかりましたが、その後は順調で約2時間後には10頭生まれて終了となりました。(途中母豚が少々興奮したり、子豚をけとばしたりとハプニングがありましたが……動画を見てくださいね)

夏休み中ですが2・3年の専攻生6名が来て生まれる瞬間を見たり 子豚の処置をしたりと貴重な体験学習の機会となりました。

みなさんこんにちは 畜産科学科中家畜部です

毎日蒸し暑い日が続きますが皆さんいかがお過ごしでしょうか。

ここ中家畜の豚舎もすっかり夏らしくなり,扇風機や送風機を回したり窓を開放したりとしっかり暑さ対策をしています。

さて、今回は、夏の飼育管理実習の様子をお伝えします。

動物を飼育するために毎日必ずしなければならない管理作業があります。

それには飼料の準備、豚房の掃除、洗浄などの基本管理と合わせて、管理作業を通して豚の体調や行動の様子や豚に対する接し方、異常を発見する観察眼などを養う大切な体験学習の場になっています。

そんな中ふと豚達が見せてくれる微笑ましい行動を見るのは実習中の楽しみの一つとなっています。

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部です

今日は肥育豚の体重測定その2です。前回は写真でしたが今回は動画なのでより分かりやすいと思います。

肥育豚舎に移ってきたばかりなのでまだ体も小さく15~20kgぐらいだと思いますが意外と力が強く体重計に入れるのを苦労する場面もありました。

その後約30分くらいで全頭計測し、後は計測した体重を豚房ごとに集計して平均体重や1日当たり増体重を求めます、さらにそれらをもとに飼料の給与量を計算し決定していきます。これらも全て実習として生徒のみんながやってくれました、お疲れさまでした。

5月末に紹介した「ウサギの誕生」ですが、あれから1か月がたち、子ウサギたちはすっかり成長しました。今日はいよいよ離乳の日です。今では母ウサギと同じエサを食べることができます。生徒たちの愛情も加わり子ウサギたちは元気いっぱいです。