【校長室便りR2-28】各学科の3年生が一年間、課題研究や実習で取り組んだ成果を発表する「研究発表会」を行いました。それぞれの学習の中で見出した課題を自分事として捉え、仮説を立てて試行錯誤しながら、データ収集と観察を繰り返し、結果を多様な視点から分析・考察できている発表が多く見られ、頼もしさを感じました。また、各学科の2年生も司会進行や運営を頑張ってくれていました。

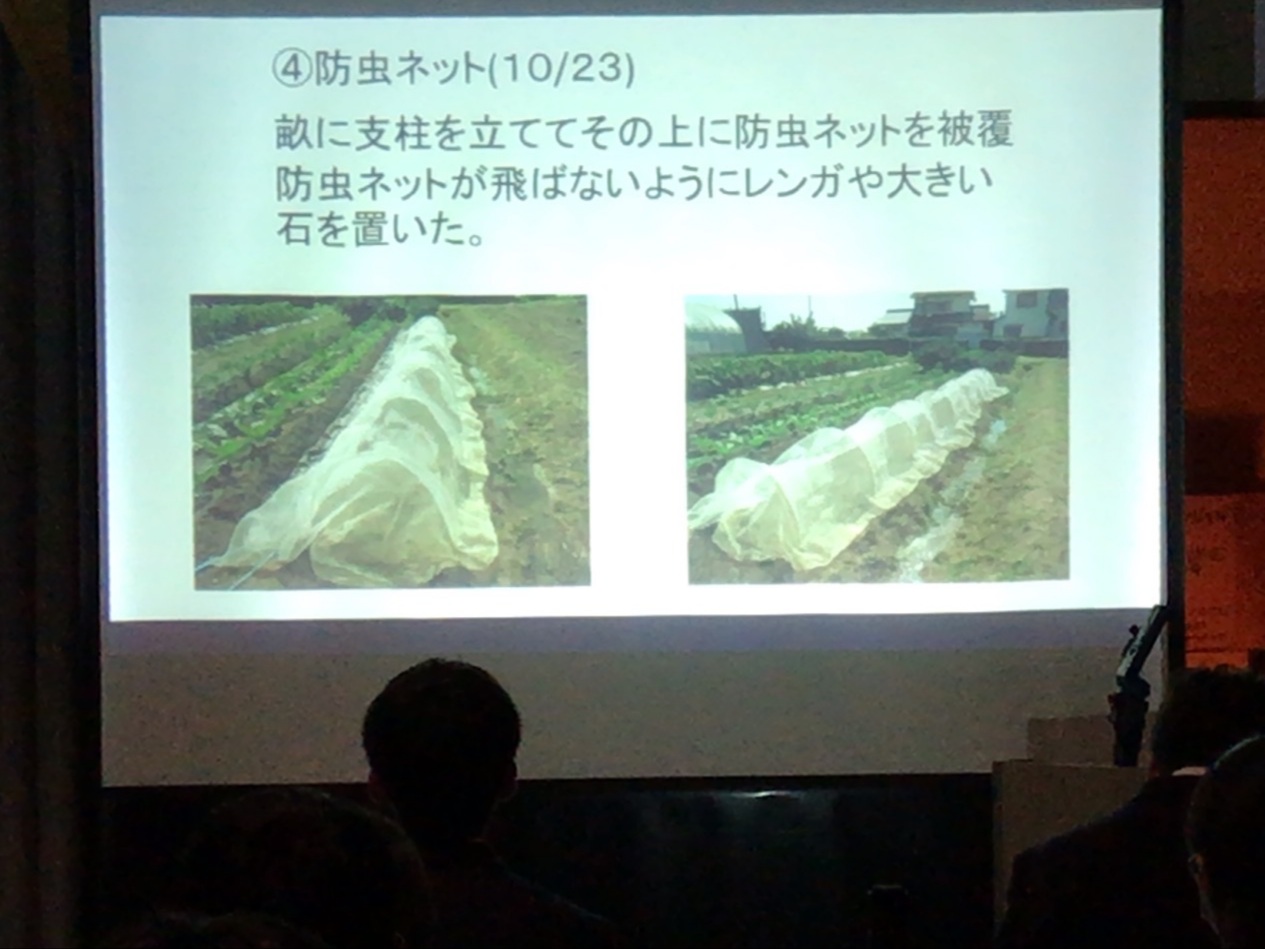

◎1月18日(月)園芸科学科は、武道場に3学年が集まっての開催。果樹専攻(6題)、園芸セラピー専攻(4題)、草花専攻(6題)の計16題の発表があり、1・2年生からも熱心に質問が寄せられていました。

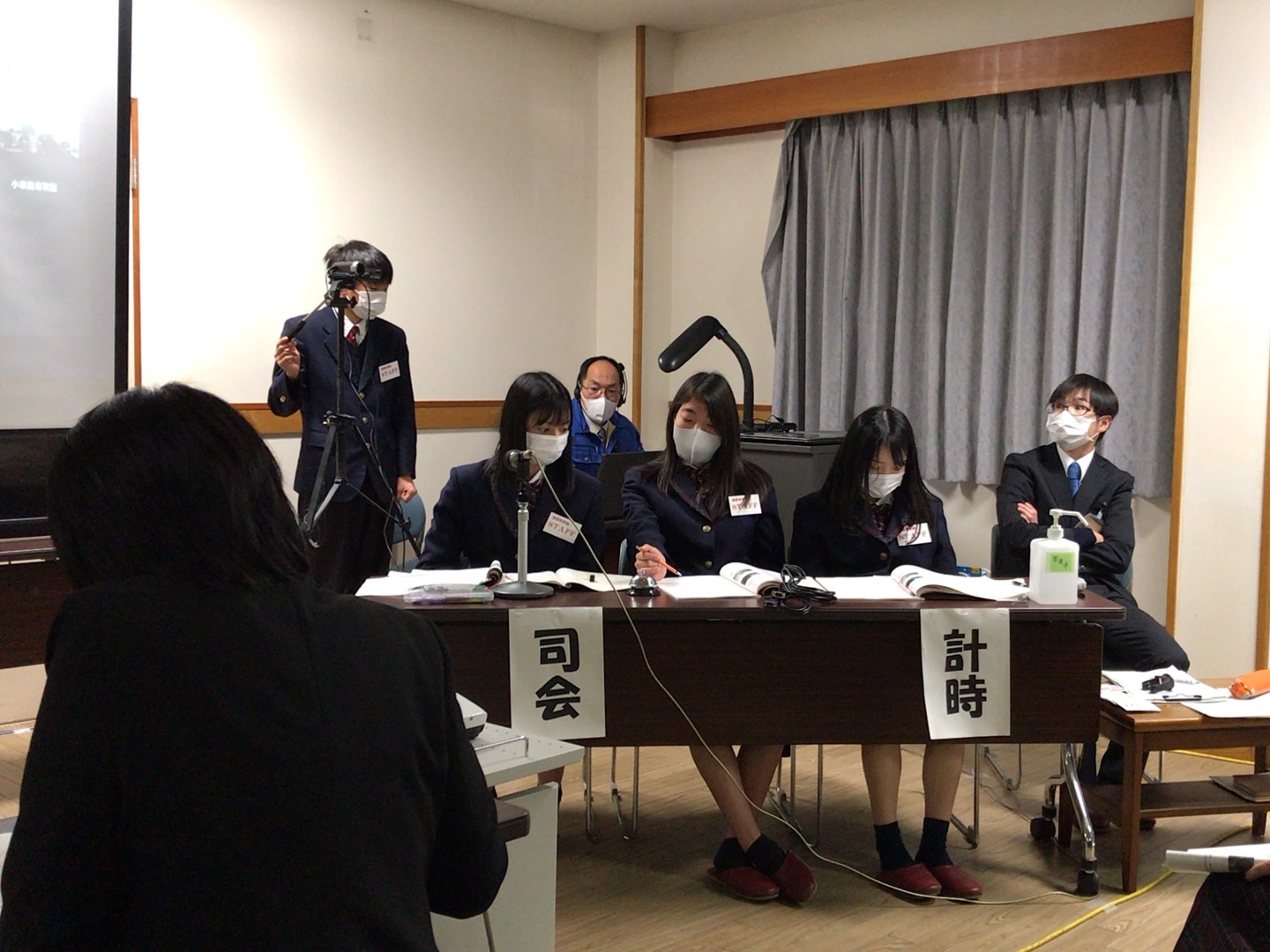

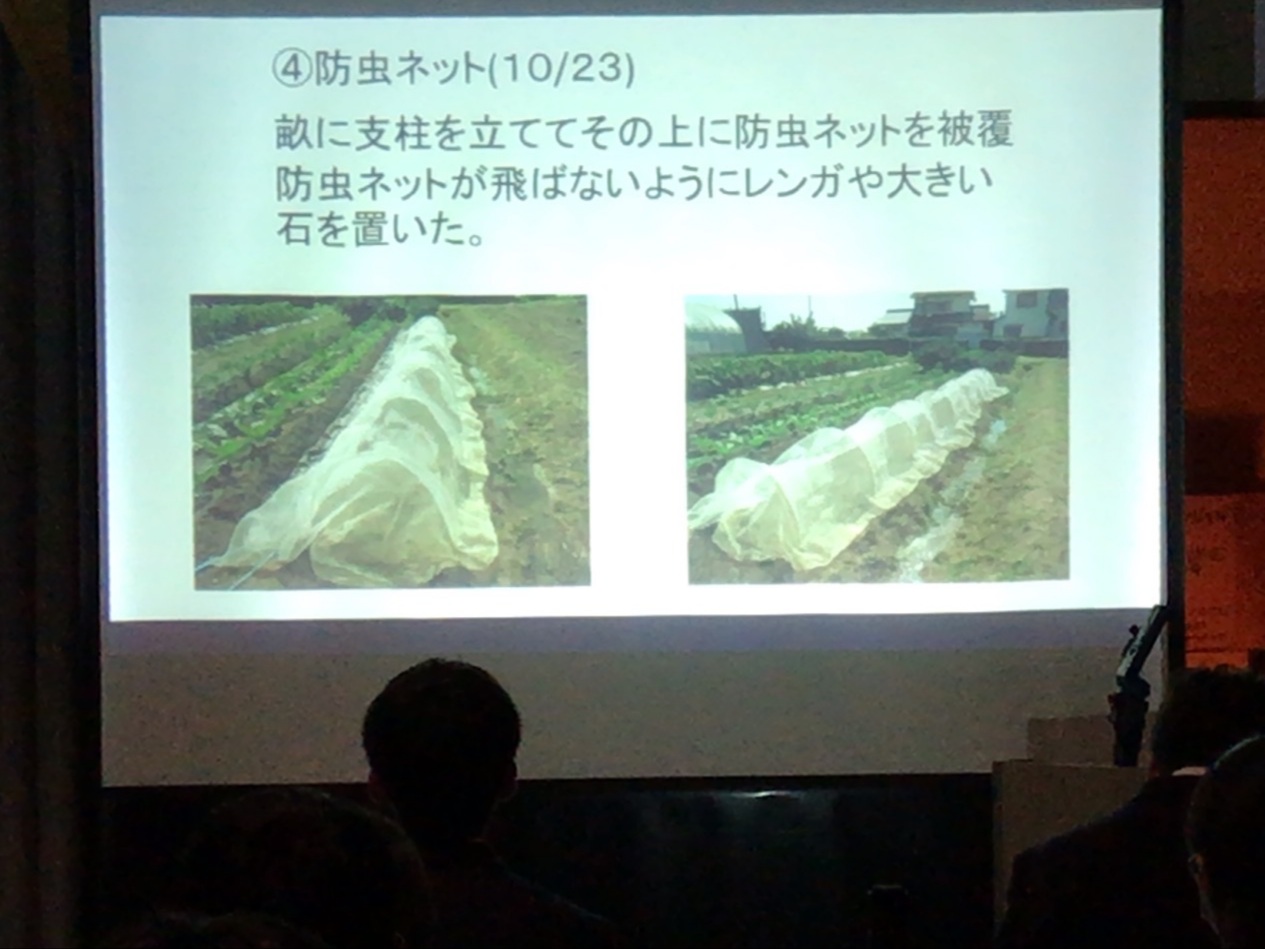

◎1月19日(火)農業科学科は、百周年記念館に1・2年生が集まり、3年生の各専攻生がオンライン参加する控え室から会場入りして発表していました。農産流通専攻生から「高農くすのきカンパニーあかなす部門」の社員総会と各部門からの事業報告、生産技術作物専攻(6題)、生産技術野菜専攻(4題)、環境農業専攻(2題)の発表がありました。

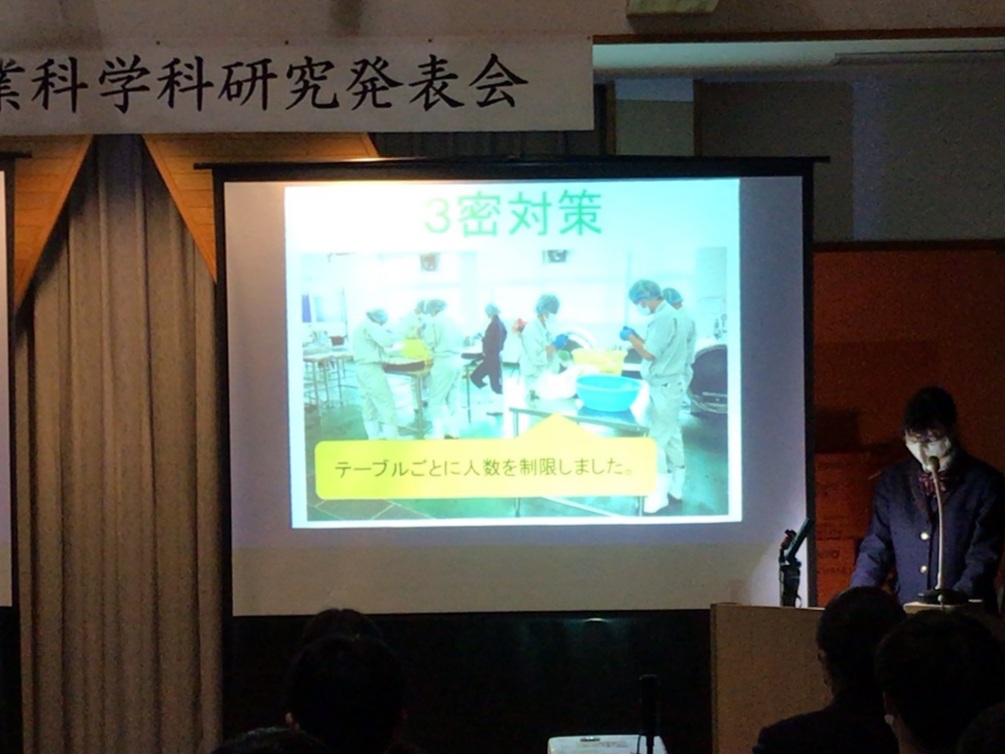

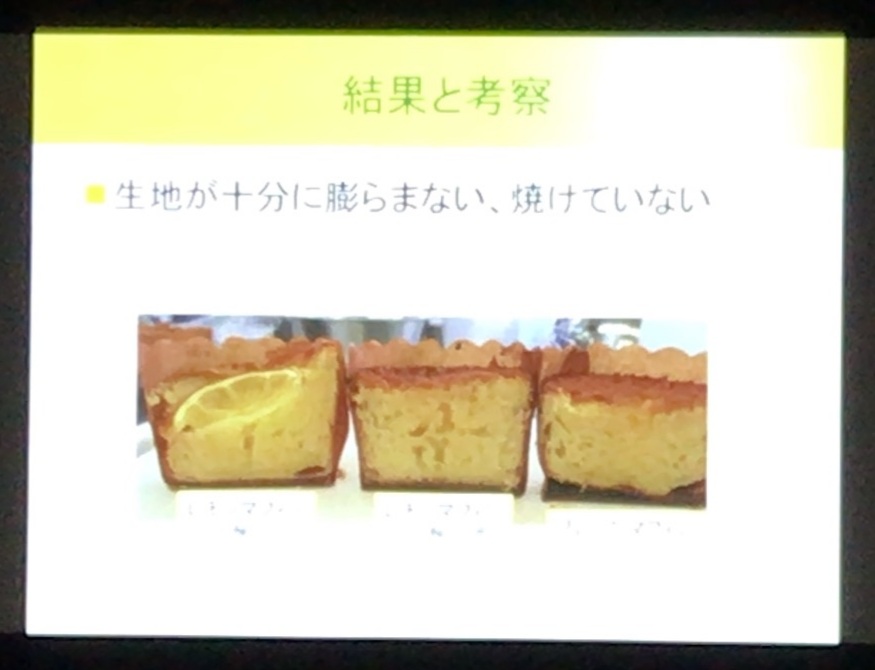

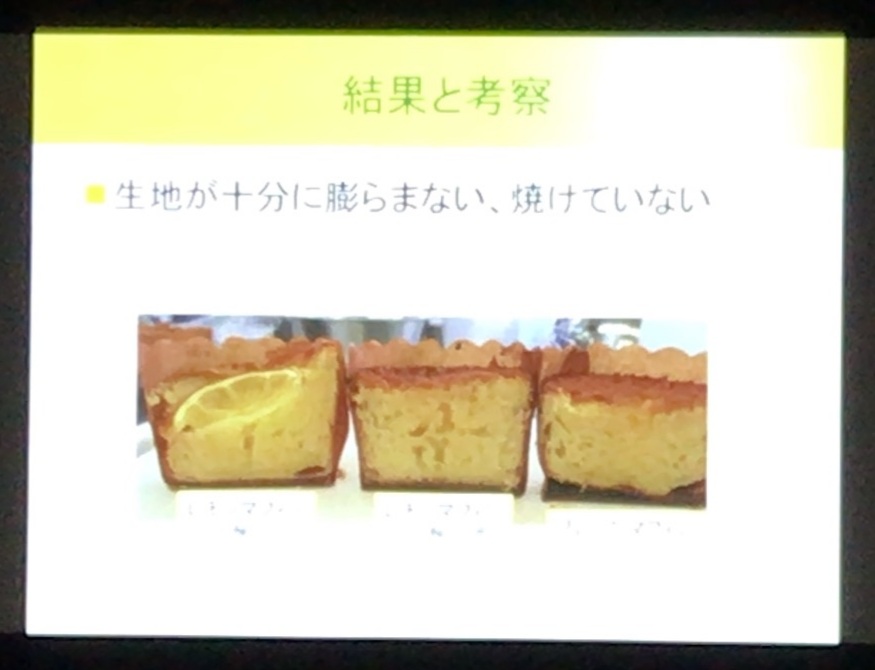

◎1月19日(火)・20日(水)食品科学科は、岡山天神山文化プラザを会場としてお借りし、3学年全員が参加して発表会を行いました。発表は2日間で3年生39名全員がそれぞれのテーマで発表しました。本格的なステージでの発表で、3年生は緊張しながらも堂々とした発表と質問に対する受け応えをしていました。

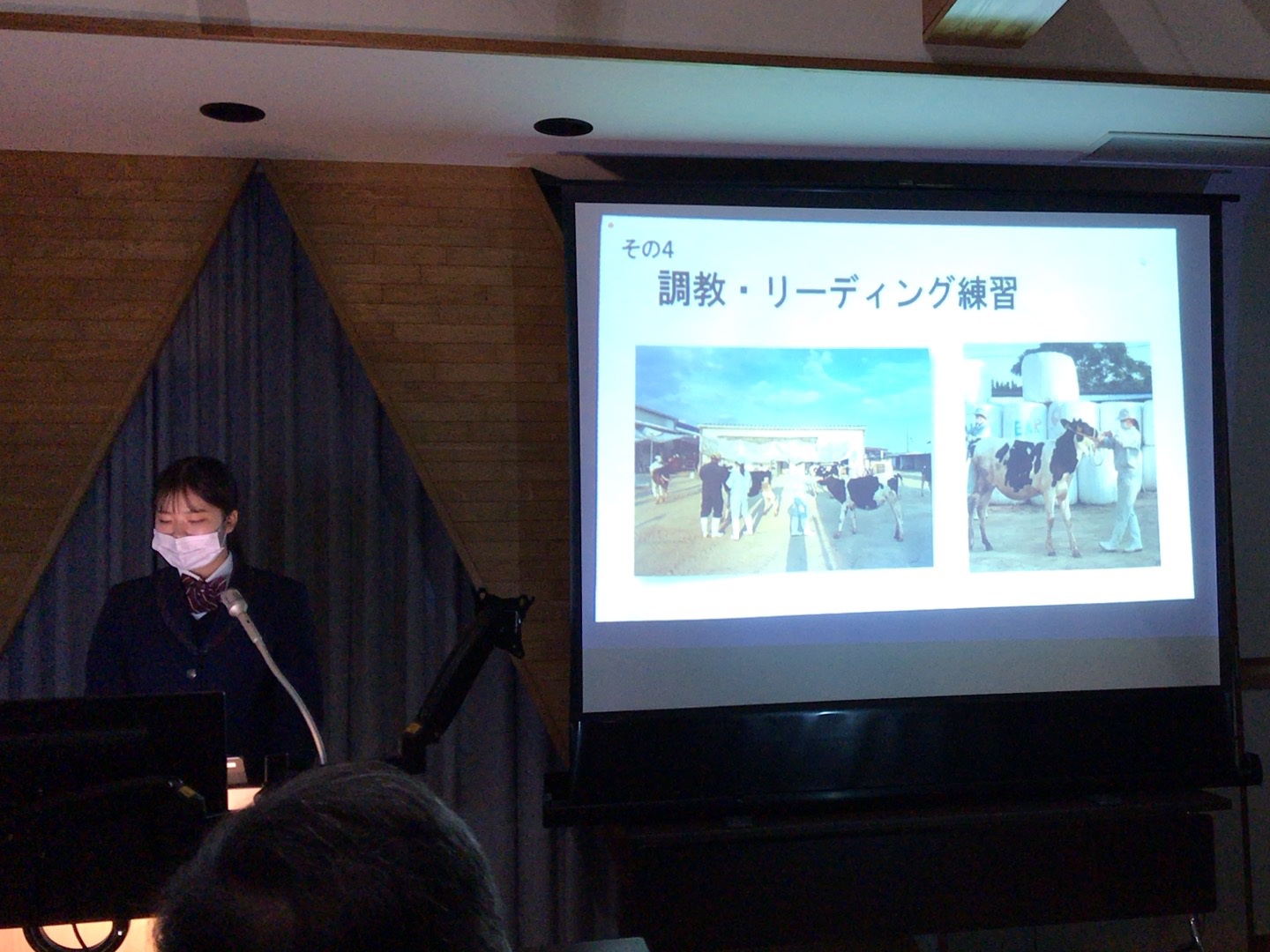

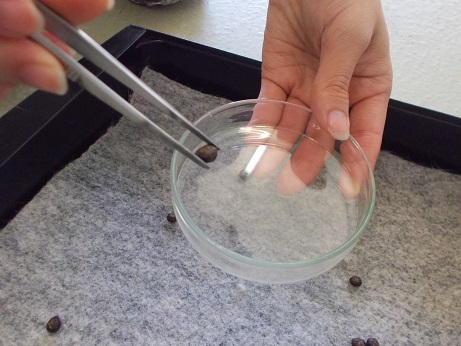

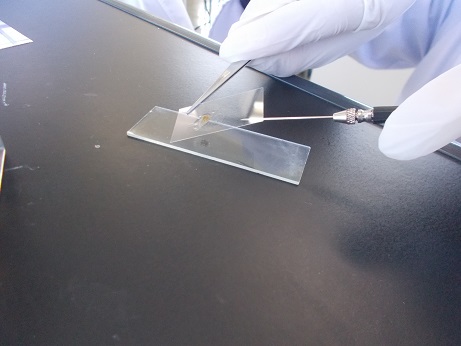

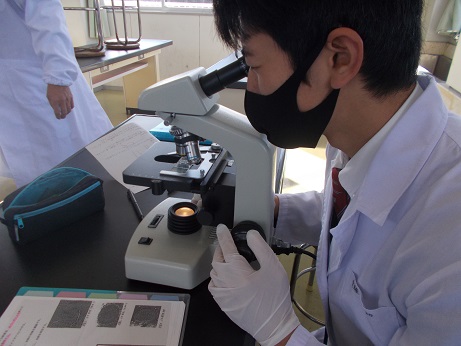

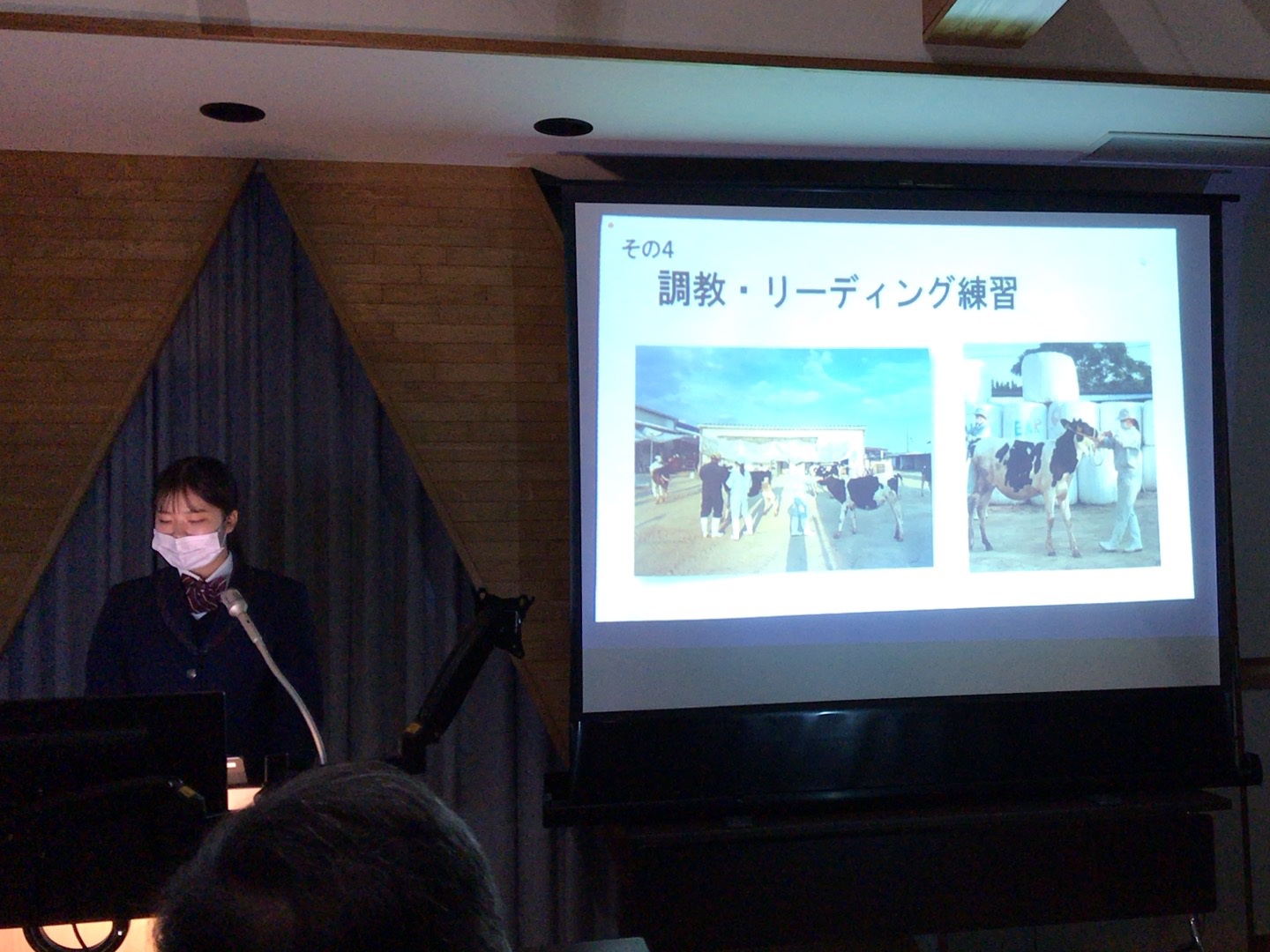

◎1月21日(木)・22日(金)畜産科学科は、百周年記念館に3年生が入り、1・2年生は教室からオンライン参加(2年生は自分の専攻の発表時のみ会場入り)で実施し、2日間で大家畜専攻(9題)、中家畜専攻(9題)、小家畜専攻(8題)、実験動物専攻(13題)の発表がありました。また、指導講評をいただくご来賓として、岡山県農林水産部畜産課から菱川課長様ほか、岡山県家畜保健衛生所、鹿児島県立農業大学校(オンライン参加)、岡山理科大学専門学校の先生方をお招きし、それぞれから専門的な質問やアドバイスをいただくことができました。

◎1月22日(金)農業土木科は、設計・施工実習室に1・2年生が集まり、3年生の各専攻生がオンライン参加する控え室から会場入りして、順番に発表しました。測量・施工専攻(2題)、環境専攻(1題)、測量・設計専攻(2題)の発表に、1年生からも鋭い質問が出ていました。

1・2年生は先輩方の発表をメモを取りながら熱心に聞いていました。さあ、次は自分たちの番!どんな研究テーマに取り組むか。先輩から後輩へ、学びの『タスキ』がまた引き継がれていきます。