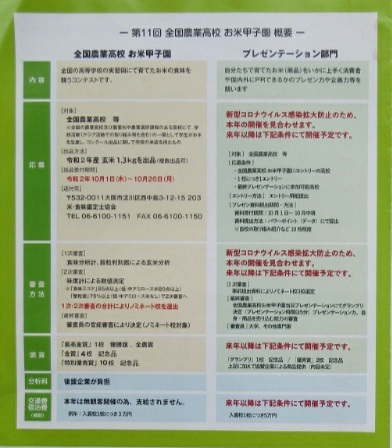

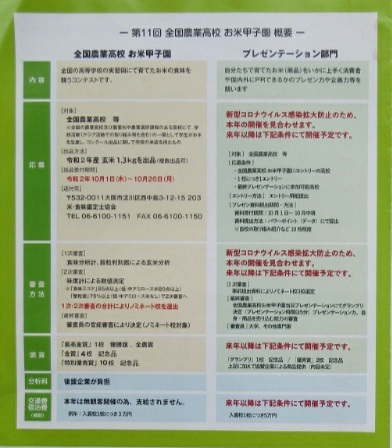

【校長室便りR2-27】第11回全国農業高校お米甲子園で、本校産のお米「にこまる」が見事『金賞』を獲得しました。しかも本校のお米が『金賞』を受賞するのは、2年連続、3回目の快挙です!

「お米甲子園」は、明日の日本の農業を担う高校生たちに、世界でも有数の「日本のお米」に誇りを持ちその伝統を受け継ぎ、さらなる発展を目指してほしいという思いから米・食味鑑定士協会が主催する「米・食味分析鑑定コンクール:国際大会」の一部門として開催されているもので、全国の農業高校の実習田で育てたお米の食味・品質を競い合う、農業高校で米づくりを学ぶ生徒たちにとっての『甲子園』です。

この大会の審査は、全国から応募のあった検体(玄米1.3kg)から「一次審査」:食味分析計・穀粒判別器による玄米分析、「二次審査」:味度計による数値測定の合計値により15校がノミネートされ、その15校を対象とした「最終審査」で実際に審査員による官能審査が(令和2年度は11月28日(土)静岡県小山町で開催された大会にて)行われ、『最高金賞:1校』・『金賞:4校』・『特別優秀校:10校』が決定するというしくみです。

今年度は、本校から「作物」専攻班と「環境農業」専攻班の両方から応募したお米(検体)の中から、「作物」専攻班の「にこまる」が『金賞』を受賞。(※昨年度は同大会で本校「環境農業」専攻班の「にこまる」が同じく『金賞』を受賞しています。)実は、本校は平成24年度からこの大会に9回連続で挑戦し、『金賞』を3回(平成24年・令和元年・2年)、『特別優秀賞』を3回(平成25・26・27年)受賞しているんです!

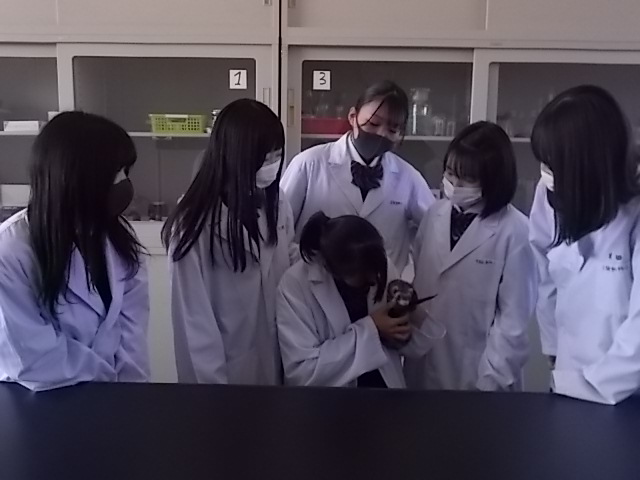

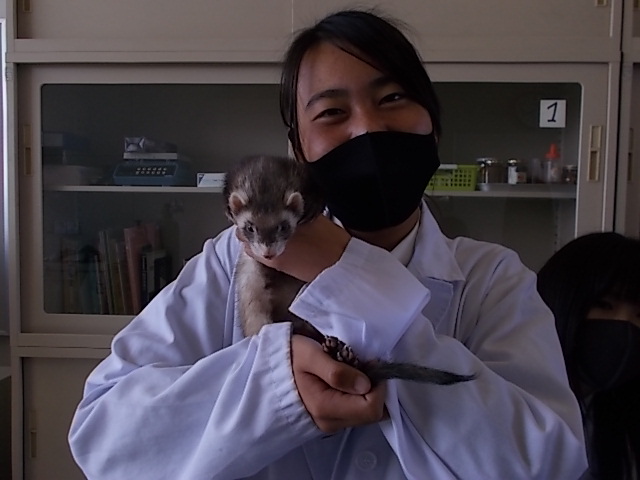

12月24日(木)、2学期の終業式を終えたこの日は、地元の山陽新聞社様から取材を受け、受賞した「作物」専攻の生徒たちが頼もしい表情で応じてくれていました。