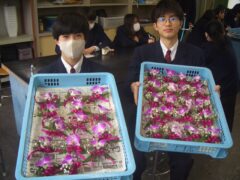

今年度も池田動物園での植栽実習に行ってきました。池田動物園では2月21日から「動物たちと花フェス2025」と題して園内を草花で装飾し、動物たちと一緒に草花を楽しもうというイベントを行っており、本校も昨年に引き続き旧ゾウ舎の装飾を担当させてもらうことになりました。この日は草花専攻2年生12名が、予め考えておいたデザインをもとに自分たちで育てた草花を使用して3時間ほどかけて装飾を行いました。昨年度は、ゾウ舎の中にフラミンゴ像を制作し、その周辺をビオラとハボタンで装飾を行いましたが、今年度は皆で意見を出し合った結果、明るい色合いの象のオブジェを制作しました。令和3年に制作した象のオブジェの骨組みをきれいに見えるように組み直し、前回グリーン1色だったものを、表面に色とりどりの造花を貼り付けました。今年もなかなかの力作が出来たと思います。周囲の装飾は、明るく楽しそうなイメージでビオラで虹を表現しました。使用したビオラは2016ポットで、9月上旬には種をまき、12月上旬にはケースに花を植え、設置に行くのを楽しみに追肥や花がら摘みなどの花の手入れをしてきました。2月10日の装飾実習当日は、見る人に「楽しそう、可愛い」といった雰囲気が伝わるように考えながら皆楽しそうに作業を行っていました。作業の途中にはテレビ局から取材も入りましたが、専攻生は自信ををもってにこやかに答えていました。この機会に動物園に行って是非ゾウ舎の装飾に注目してもらえればと思います。

放送の様子はこちら(外部リンク) https://www.youtube.com/watch?v=9T-O4eYavMw