今日の園芸科学科を紹介します

草花専攻

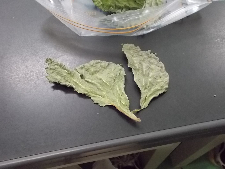

この写真は10月29日に行う予定のふれあい市に備えてリースの材料を収穫している所です。近くに寄るといい香りがしてきました。完成したリースはふれあい市で売るそうなので、ふれあい市で見かけたら買ってみてください。

この写真はサルビアという花を玄関の花壇に持っていくために移植準備している様子です。スコップで上手にきれいに掘り取っていました。玄関の花壇に移された様子をまた載せられたらと思います!

果樹専攻

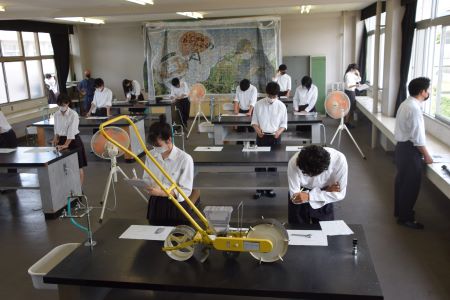

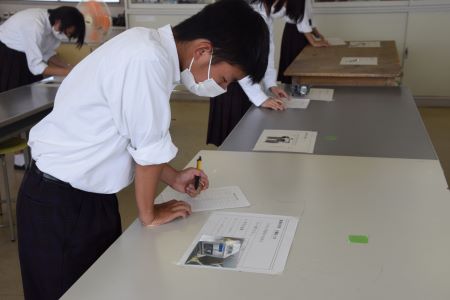

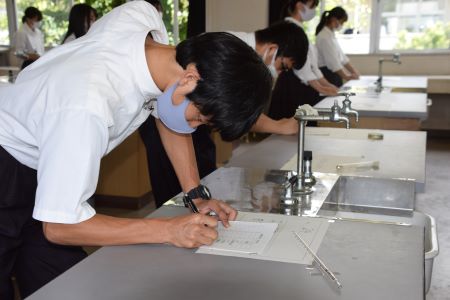

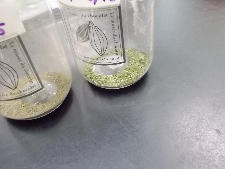

この写真はブドウの糖度調査をして様子です。このグループではマスカットとシャインマスカットを題材に研究を行っており、この日は調査区のマスカットの糖度を調べていました。順調に糖度が上昇していたようです。右の写真は糖度計と呼ばれる機器で、これで果実の糖度を計ることができます。収穫、出荷されるのがとても楽しみです。

マスカットは果粒も十分に肥大しており、収穫できる日が近づいています。現在のマスカットとシャインの様子を載せてみます。左の写真はマスカットで、右はシャインマスカットの様子です。収穫、出荷されるのが楽しみです。

文章・写真 3H青井 原田