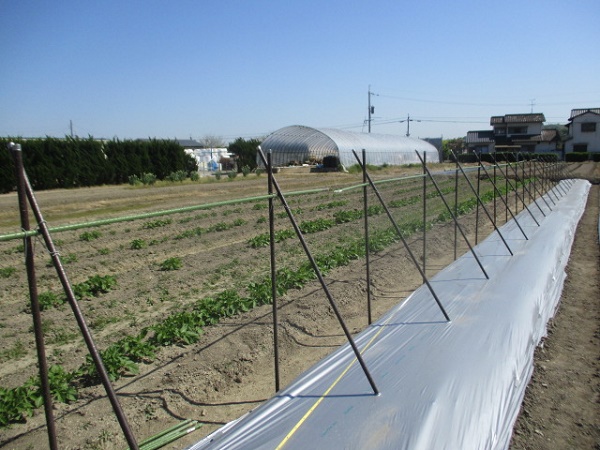

3月に定植したジャガイモは無事に出芽(しゅつが;土から芽を出すこと)し、グングン大きくなっています。

今日は、ジャガイモの生育や管理の邪魔をする雑草を除草(じょそう;雑草を取り除くこと)して、土寄せ(つちよせ;根をしっかり張らせるため作物の根元に土を寄せてやること)・追肥(ついひ;作物の生育途中に与える肥料のこと)の準備をしていきます。

畝全体に発生した雑草を三角鍬(さんかくぐわ)を使ってガリガリ削っていきます。晴天続きで土もよく乾いていたため、効率よく除草ができました。

除草後の雑草は回収せず、そのまま日に当てて枯らしてしまいます。

最後に削れてしまった畝の角を管理機(かんりき:手押しの耕うん機)を使って整えていきます。

明日の土寄せ・追肥に向け準備することができました。このまま晴天が続くといいですね!

冬に生徒と刈り込んだベニカナメモチもきれいに芽吹き、春ど真ん中を感じるようになりました。

生徒が早く登校して観察ができるといいですね。