4月9日(金)

本日10:00より、第123回入学式が行われました。感染症予防のため、今年度も新入生と保護者のみとなりました。新入生のみなさん。今日から高農生(たかのうせい)です。一緒に頑張っていきましょう!保護者のみなさま、ご入学おめでとうございます。これから3年間よろしくお願いします。

4月9日(金)

本日10:00より、第123回入学式が行われました。感染症予防のため、今年度も新入生と保護者のみとなりました。新入生のみなさん。今日から高農生(たかのうせい)です。一緒に頑張っていきましょう!保護者のみなさま、ご入学おめでとうございます。これから3年間よろしくお願いします。

4月8日(木)

本日、新2年生と3年生が感染症対策を取りながら体育館に集合し、新任式に続いて始業式が行われました。新任の先生方、これからチーム高農でよろしくお願いします。始業式では、校長式辞・校歌清聴に続いて諸連絡が行われ、担任団の発表・教務課・生徒課からの話がありました。明日は入学式、新1年生が入学してきます。

<校長式辞>

今日から始まる令和3年度、本校は「創立123年目」を迎えます。私はこの一年を、高農の「ホップ・ステップ・ジャンプ」の年にしたいと考えています。そこで、新年度の始まりにあたり、2つお話しします。

まず1つ目は「with コロナ」について。昨年来、新型コロナウイルス感染症拡大の心配が世界中で続いており、私たちは今なお、様々な制約の中での「新しい生活」が続いています。今年も、全員で「手洗いや消毒、マスクの着用や三密を避けた学校生活」を続ける必要があります。そして感染拡大防止のため「with コロナ」を念頭に、できることを工夫していかなければなりません。今年も皆さんに「我慢」をお願いすることも多いと思います。「約束事」もたくさんお願いするでしょう。しかし、私たちも何とか、皆さんの学校生活がより充実したものになるよう工夫していきたい、知恵を絞って努力していきたいと考えています。どうか、皆さんも、諦めず、投げ出さず、これからの一年を、自分自身の健康とともに、仲間同士を思いやり、皆で協力していただきたい。私たち全員で「コロナに負けない学校生活」を作り出そうではありませんか。もちろん、不安に思うことは、遠慮なく担任の先生に申し出てください。大丈夫、皆、不安なんです。皆で一緒に考えて乗り越えていきましょう。そして、どうか、周囲の困っている人たちや、不安にかられている人たちへの配慮にも心がけて欲しいと思います。一つ、私が悩んだり苦しんだりした時に心の中で繰り返す、ある言葉を紹介します『何も咲かない寒い日は、下へ下へと根を伸ばせ。やがて大きな花が咲く。』どうか、高農の全員で、今のこの難局を乗り越えていきましょう!

2つ目のお話は、今年も「凡事徹底」です。年度当初の職員会議で、今年一年を本校の教職員と生徒たち全員でこの「凡事徹底」を心がけよう、と話しました。これは、「イエローハット」という会社の創業者である「鍵山秀三郎(ひでさぶろう)」さんが提唱されている『平凡を、非凡に努める』ということ。つまり、「当たり前のことを、ただ当たり前に実践するだけではなく、もう一歩踏み込んで、他の誰にも真似できないほど徹底的に実践する」ということです。これを徹底してやり続けることで、必ず大きく成長することができるのです。今年は特に、具体的に「挨拶」「ベル着」「掃除」。この3つのことに「凡事徹底」で取り組んでほしいと思います。まず「挨拶」は、「人を笑顔にする挨拶」、「人を元気にする挨拶」。それは「①自分から、②相手の顔を見て、③笑顔で、④そして気持ちを込めて」です。挨拶をして、相手が笑顔になったら、貴方の勝ちです。次の「ベル着」は、「時間を守る」、「自ら時間を気にしながら行動する」です。「高農のベル着は、チャイムがなったら席に着く、ではない。」と言いました。「チャイムが鳴る前に、道具を準備して、心の準備もした上で待つ」でしたね。時間を守る行動ができる人は、社会で一番、信頼のおける人です。そして最後は「掃除」です。掃除の時間は一日の中でわずか10分間、「周囲の人のために、気持ちを込めて働く時間」です。それは紛れもなく、皆さんが将来、社会で「働く」ためのトレーニングになります。人のために一生懸命、何かに取り組む。毎日10分間続ければ、必ず、仕事のやり方が身につくはずです。「継続は力なり」です。 どうかこの「凡事徹底」を、一年間意識して取り組み、皆が成長する一年にしてほしいと思います。

さあ、明日は新入生も入学してきます。これからの一年、生徒の皆さんと先生方、全員が元気で、そして笑顔の一年となることをお祈りして「式辞」とします。

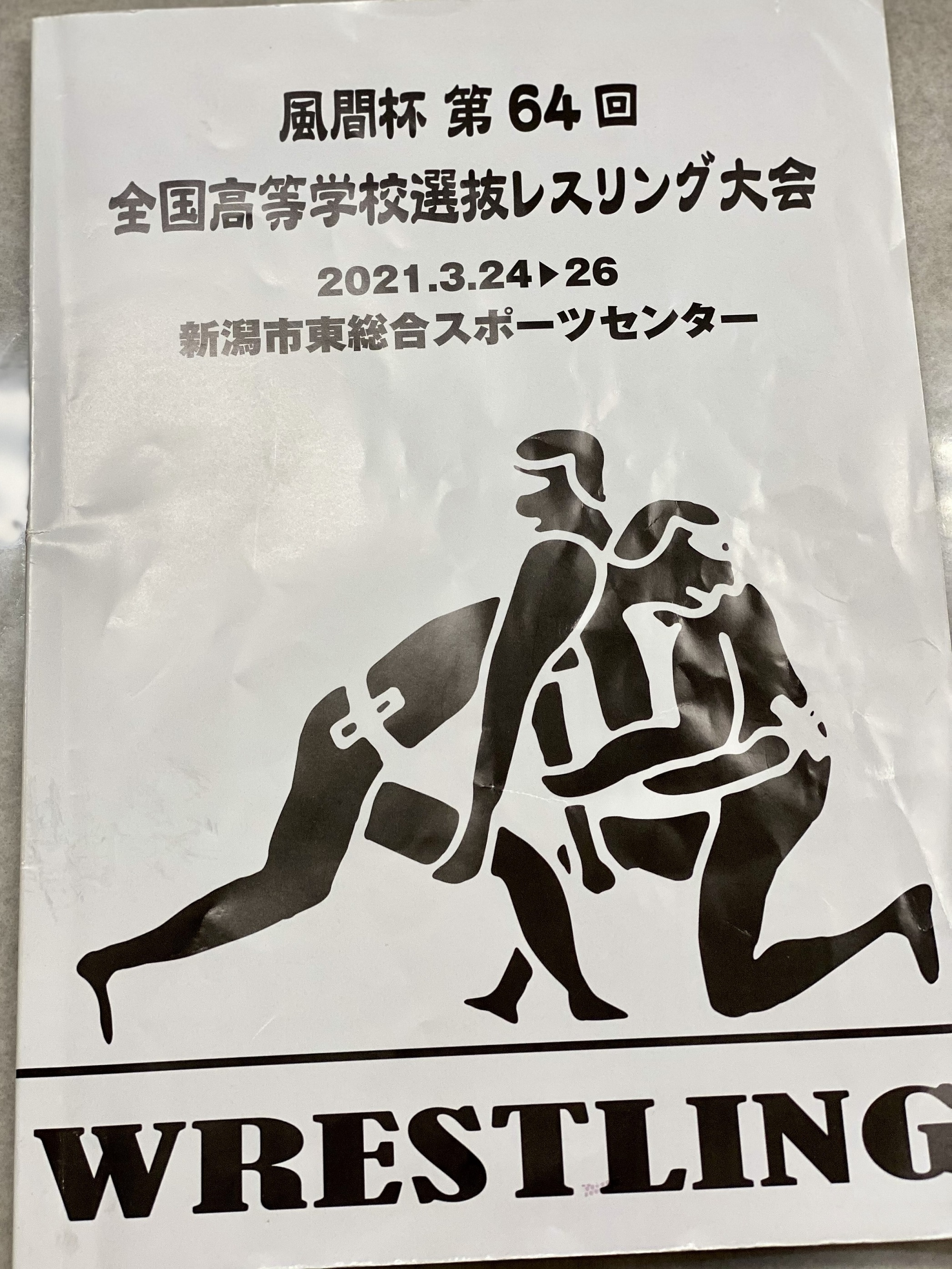

3月24~26日、新潟県東総合スポーツセンターにて全国高等学校選抜レスリング大会が開催されました。

高松農業高校レスリング部からは、3名の選手が出場しました。

51㎏級に杉江佑太(農業土木科・1年)が出場。

1回戦は不戦勝

2回戦は0-4で敗退。

60㎏級に髙杉将輔(農業土木科・2年)が2回戦から出場。

3-5で敗退。

80㎏級に浅野心(農業土木科・1年)が出場。

1回戦 6-0

2回戦 10-0

3回戦まで駒をすすめ、最終日に残りました!

最終日、3回戦 5-9で惜しくも敗退。

入賞は惜しくも逃しましたが、ベスト16という結果を残すことができました。

今年度はたくさんの試合が中止になったりしましたが、それでも、試合に出場でき、感謝しています。たくさんの応援をありがとうございました。

これからも、全国の舞台でもっと活躍できるよう精進していきますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。

ミニトマト(品種:アイコ)の播種から発芽までをタイムラプス機能を使って17日間、撮影しました。芽吹く瞬間にうっとりします・・・。

そして、3月25日にミニトマト(アイコ)の定植を行いました。

定植の様子(2倍速)をYouTubeにアップしています。

3月25日にトマトゼリーの製造を依頼するために新3年生の専攻生で地元企業の「角南製造所」へ伺いました。

4月上旬に新しいトマトゼリーを引き取り、順次販売予定です!

また、ミニトマト栽培で必要となる支柱を設置しました。

2月末に念願であったブドウ用ハウスが学校敷地内に完成しました。早速春休みの実習でブドウ苗木の植え付けを行いました。植え付け場所の準備も植え付けも生徒は初めての体験で試行錯誤しながら一生懸命取り組んでいました。果実が収穫できるまでにはまだ3年程度かかりますが、立派なブドウの樹になるようしっかりと管理を行っていきます。

起業専攻ではミニトマト(アイコ)の栽培管理・収穫から加工販売(トマトゼリー)までの6次産業化を中心に学習していますが、そのほかの農作物の栽培も行っています。今回はその一部を紹介します。

↑ブロッコリー

↑芽キャベツ

↑ミニニンジン

↑アスパラ菜(茎の部分が食感と風味がアスパラガスに似ていることから命名された)

令和3年1月30日(土)に岡山県技術等級ソフトテニス大会が行われました。

この大会では過去の戦績をもとに「初級」または「中級」のレベル別で試合を行います。

その結果、

【男子:中級】

三宅(畜産科学科3年)・小畠(高梁城南高校)ペア 第3位

【女子:中級】

黒岡(食品科学科2年)・三宅(農業土木科・1年)ペア 第3位

と、男女ともに表彰されました!おめでとうございます!!

新型コロナによる感染症対策で選手のみの入場でしたが、会場外で応援していただいた保護者のみなさま、応援ありがとうございました。

なお、「岡山県ソフトテニス連盟」のHPに大会の詳細が掲載されています。

今日は1年生の作物専攻が春ジャガの定植をしました。

品種は「メークイン」「キタアカリ」の2品種です。新専攻になって初めて農作物に触れられたので生徒も楽しく実習することができました。

農業科学科の3年生では選択科目のひとつに「グリーンライフ」があります。

授業内容は主に、年2回実施する「庄内幼稚園・庄内保育園との交流会(サツマイモの苗植え・収穫)」のプログラム作成から実施・反省・まとめを中心に授業展開しています。

しかし、今年度は新型コロナウイルスの感染症対策として残念ながら交流会は中止となりました。そのため、「公益財団法人ニッセイ緑の財団」と協力をして、校内樹木に着目し、「樹木名プレート」を作製・設置しました。

樹木は日本の素晴らしい四季を知らせてくれるものでもあります。普段は何気なく目にしている樹木を観察したことでさまざまな発見があり、愛着を持つことができました。