ローストチキンの下準備です。骨付きもも肉に切り込みをいれます。理由は、骨の周りの血液が抜けるようにです。

ロースターで焼く時に血液が抜けるためです。

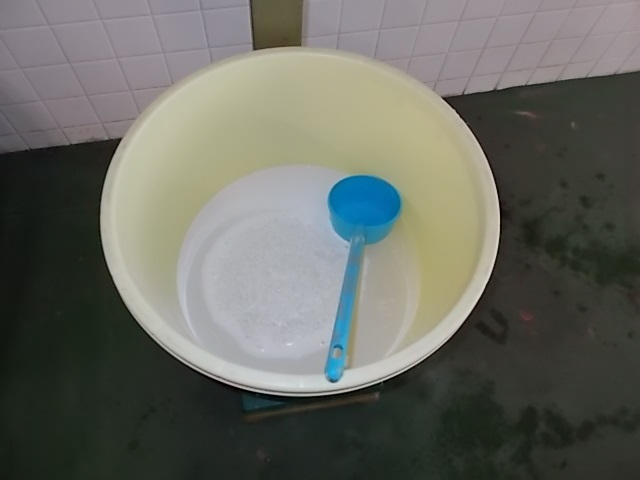

塩漬液(ピックル液)を作ります。砂糖に食塩に塩漬材です。2種類作ります。

1つは、「塩コショウ味」用、もう1つは「ぬったれ味」「山賊味」用で、このピックル液にさらに焼き鳥漬け込み用のたれを加えて完成です。2日後にロースターで焼いて製品にします。頑張るぞ!!

ローストチキンの下準備です。骨付きもも肉に切り込みをいれます。理由は、骨の周りの血液が抜けるようにです。

ロースターで焼く時に血液が抜けるためです。

塩漬液(ピックル液)を作ります。砂糖に食塩に塩漬材です。2種類作ります。

1つは、「塩コショウ味」用、もう1つは「ぬったれ味」「山賊味」用で、このピックル液にさらに焼き鳥漬け込み用のたれを加えて完成です。2日後にロースターで焼いて製品にします。頑張るぞ!!

みなさんこんにちは。畜産科学科小家畜です。

小家畜で飼育している鶏は経済動物です。基本的に動物を飼育している畜産農場は365日休みはありません。当然学校が休校でも毎日卵を生産します。

生産された卵をお客さんに提供するために毎日販売準備や日常作業をしています。学校で現在飼育している鶏はボリスブラウン種という品種で赤い卵を生みます。学校の卵はとてもおいしいと評判です。

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。先週生まれた子豚たちもだいぶ大きくなって、全頭箱の中に収まらなくなり、外にはみ出しています。

今日はその子豚以外の豚についても様子をお伝えします。

まず、今年の2月2日に学校に来た46号(バークシャー種)です。4月15日に初の交配が出来たので、もし妊娠していれば8月の上旬に分娩予定となります。この豚は、番号だけでまだ名前がついていないので生徒のみなさんから募集したいと思います。

次に肥育豚舎の1室にいる肥育豚です。昨年の11月生まれの5ヵ月齢。体重は約90㎏になって出荷までもう少しとなりました。さてここで問題です。豚の妊娠期間は何日ですか。また妊娠を確認する方法はどんなものがありますか。

前回耕した畑もこの土日の天気でよく乾いてくれました。

今日はスイートコーンの苗を定植(ていしょく:苗や種イモを植え付ける)できるよう畝の準備をしていきます。

トラクターで耕した溝を目印に管理機で畝間の土を跳ね上げていきます。

前回よりも土は細かくなりましたが、パラパラになるにはもう少しかかりそうです。

3畝分の溝切が終わりました。

あとは必要に応じて鋤簾(じょれん)で土を上げていきます。

水はけがよくなるようしっかり溝を上げています。

今週中には、定植ができるといいですね!

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

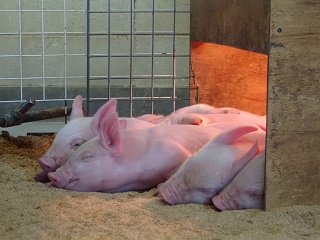

先週生まれた子豚たちは今日で8日目です。本日は1週目の体重測定の日です。多少の個体差はありますが、順調に発育しています。個々の体重は記録用紙に書き込んで掲示し、いつでも見られるようにしておきます。このまま2週目、3週目そして離乳(りにゅう;乳離れ、乳汁から餌を食べること)まで順調に大きく育ってほしいものです。

さてここで問題です。一般の養豚場の母豚が分娩から離乳までの哺乳期間はだいたい何日ぐらいでしょうか。

4月も下旬。日に日に気温が上がっています。全身に毛がいっぱいのヒツジにとっては暑さはこたえます。

例年本校では5月初旬に毛刈りを行います。専門科目「総合実習」の時間に2年生(実験動物専攻生)が担当します。学校再開をヒツジも待っています。

本日も晴天、畑の状態も良好なため、スイートコーン畑をトラクターで耕うんしました。

食品科学科の圃場は水はけもよく、土も細かくなりきれいに耕うんできています。

畜産科学科の圃場は少し粘りがあるため、すくも(もみ殻)を混ぜ耕うんしました。

すくもは、団粒構造を作り水はけを良くしてくれます。

きれいに仕上げることができました。スィートコーンの栽培が楽しみです。

鶏肉の加工品作りに取り組みました。4月21日にゆで卵の殻むきをし醤油たれに2日間漬け込みをしていたものを、木炭で1時間30分乾燥した後2時間桜の木で燻煙し、真空パックしたら「たまごくん」の完成です。

鶏肉のムネ肉とモモ肉を、2日間塩漬(えんせき;タレに漬け込むこと)し、70℃、40分間ボイルしてから燻煙室に肉を入れ、乾燥、燻煙(くんえん;桜の木でいぶすこと)します。燻煙室に入れたばかりの肉と燻煙した肉は燻煙色がついき、桜の香りが食欲をそそります。

モモ肉の燻製は今回が初めての挑戦で、思った以上に柔らかくおいしくできあがりました。

また1つ新しい高農の加工品になりそうです。

※今回は、先生方に販売して完売しました。早く生徒たちと一緒に作って、販売し たいと思います。

みなさん、こんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は母豚が分娩して約1ヵ月間哺乳する「分娩室」をお見せしたいと思います。母豚は大きな枠の中に入っていて、その周りに子豚が居る様子がわかります。

また、母豚の横に木製の箱のようなものがあります。これは非常に未熟な状態で生まれてくる子豚のための「保温箱」で中にはヒーターが吊るされています。乳を飲むとき以外はだいたいこの箱の中で寝ていることが多いです。体が大きくなってくると中に入りきれずはみ出してしまうこともあります。

さて、ここで問題です。生後すぐの子豚はどのくらいの気温が最適でしょうか?

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は生後4日目の子豚を用いて、捕まえ方と保定(抱き方)を学習してみたいと思います。捕まえ方は、いくつかあると思いますが、写真のように後ろの足(後肢)を掴むのが良いです。子豚はすぐに逃げてしまうので素早くするのがポイントです。次に保定は4本の足を手で抱えるようにして、自身の体に密着させ子豚が安心できるようにしてやります。畜産科学科の人は実習が始まったら実践してみましょう。さて、ここで問題です。学校で生まれた子豚は「LWD」と呼ばれる三元豚ですが、「LWD」の意味することは何でしょうか?。