みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部です

今日の実習は1年生で哺乳子豚の保定の方法(捕まえ方と抱き方)を練習しました。

動画で見ると簡単そうですが実際やってみると、子豚が走って逃げたり、抱えても暴れたり、大きな声で叫んだりと意外と難しものです。1年生も上手に捕まえていましたが最後には子豚の大きな悲鳴の渦の中に・・・

哺乳子豚の保定は、体重測定・タッグ付けなどの作業時には必要なことなので確実に出来るようにしたいものです

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜部です

今日の実習は1年生で哺乳子豚の保定の方法(捕まえ方と抱き方)を練習しました。

動画で見ると簡単そうですが実際やってみると、子豚が走って逃げたり、抱えても暴れたり、大きな声で叫んだりと意外と難しものです。1年生も上手に捕まえていましたが最後には子豚の大きな悲鳴の渦の中に・・・

哺乳子豚の保定は、体重測定・タッグ付けなどの作業時には必要なことなので確実に出来るようにしたいものです

畜産科学科の授業にお邪魔させてもらいました。

動物バイオの時間で豚やマウスの精子を観察する授業のようです。豚の精子は人工授精用のものを使っています、顕微鏡で観察すると確かに精子がいることがわかります。この精子が卵子と受精して胎児へとなっていきます。この授業では形状の観察(スケッチ)奇形の割合などの学習をしていたようです。

10月28日(木)

第2回目のふれあい動物園です。馬屋下幼稚園11人の園児たちがやってきました。少人数の来校でしたので、幼稚園の児童にそれぞれ担当生徒がついての実施となりました。

自己紹介からスタートし、お互いの緊張をほぐしながら進めていきました。最初は大人しかった園児たちも、時間がたつと緊張もほぐれて走り回りだしたり、鬼ごっこ状態。前回の小学校の児童たちとは、まったく違った交流体験となりましたが、いずれにしても生徒たちのいきいきとした姿が見ることができました。このふれあい動物園が、生徒の成長につながる体験になっていると確信しました。

10月26日(火)

今年度初めてのふれあい動物園です。昨年度は1回も実施出来ませんででしたので、本当に久しぶりの実施です。生徒にとっても初めての経験で、名札の作成や役割決めなど事前準備時間をしっかりとって実施しました。

馬屋下小学校5年生29人の児童たちは、興味津々で動物たちと触れ合ってくれました。生徒にとってもとてもいい経験となったようで、異世代の交流ができてよかったです。

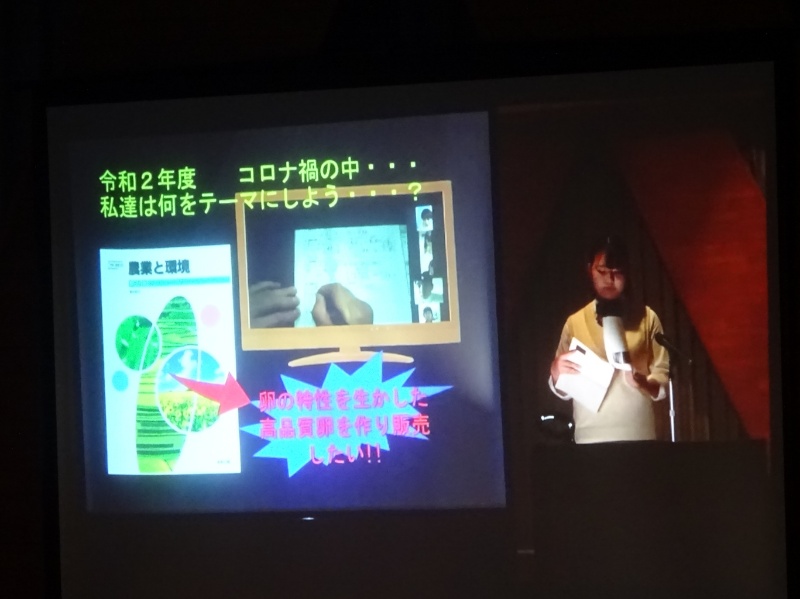

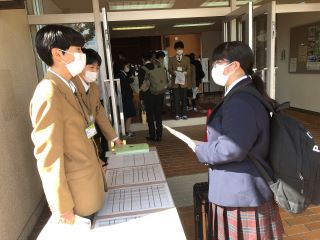

「農業高校生の甲子園」とも呼ばれている、日本学校農業クラブ全国大会が兵庫県で、10月27日(水)~28日(木)の日程で開催されます。昨年度静岡大会は新型コロナウイルス感染症感染拡大により中止となり、2年ぶりの開催となりました。

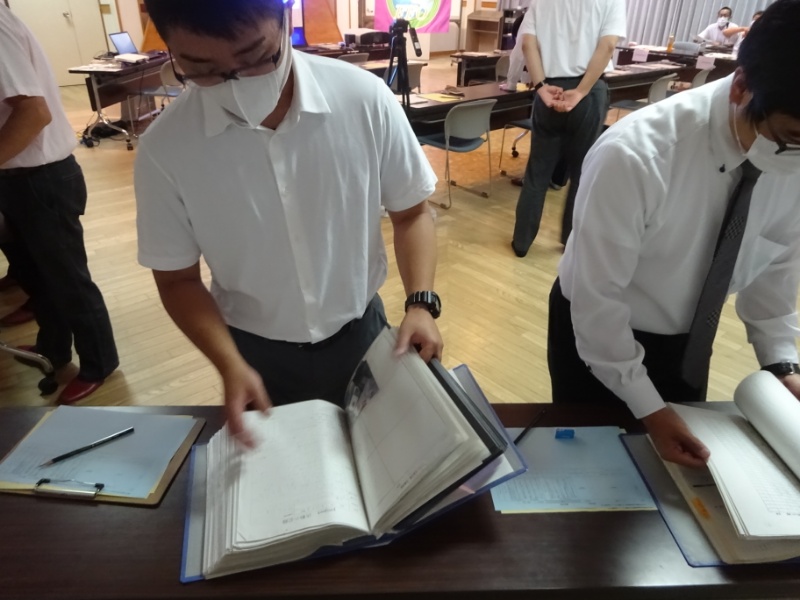

この大会では兵庫県内の各会場でクラブ員代表者会議・プロジェクト発表会・意見発表会・農業鑑定競技会・平板測量競技会が行われますが、その中で、畜産科学科2年生7名のチームはプロジェクト発表に出場します。

1年生の頃からニワトリに関する研究に取り組んだ結果をまとめ、区分Ⅱ類で6月に開催された岡山県大会で最優秀賞、続く9月に行われた中国ブロック大会でも最優秀賞を受賞し、中国地方5県の代表として全国大会へ出場するのです。

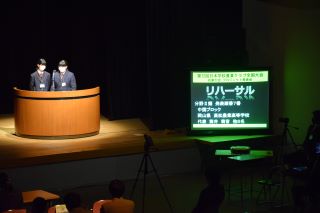

10月27日(水)の競技会当日は、北海道・東北・関東・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州の9つのブロックからの代表による発表が行われるのですが、前日の26日(火)には、開会式とリハーサルが行われました。

参加校のほとんどが3年生を中心にしたチームの中、2年生のみのチームであり、緊張の中でリハーサルを終えました。明日の本番では日頃の練習やこれまでに取り組んできた研究成果を自信をもって発表してもらいたいです。

併せて、加古川市の兵庫県立農業高校を会場に開催される農業鑑定競技会には、農業科学・園芸科学・畜産科学・農業土木・食品科学の5学科の代表が出場します。

また、神戸市で開催される代議員会会議には岡山県農業クラブ連盟会長の藤田さんが参加します。皆さん頑張ってください。

皆さんこんにちは、畜産科学科です。

畜産科学科では牛、豚、鶏を担当する専攻と、山羊、羊と数種の小動物を飼育する専攻があります。今日はその中のチンチラについて生徒が解説しています。

みなさんこんにちは、畜産科学科中家畜です。

今回は雄豚の紹介です。母豚は以前動画で紹介しましたが、雄豚は初めてだと思います。高農で飼育しているのはアメリカ原産の大型種、デュロック種(D)という品種です。特徴は赤褐色の体毛と耳が垂れていることで、大きく怖そうな見た目に反してとてもおとなしく、人懐っこい性格で生徒の後ろを付いて歩いてきたりします。(作業しているときは困りますが)

1年生が教科 農業と環境 の学習としてヒナから育てている鶏が成長しそろそろ卵を生みそうになってきたので、採卵鶏用の成鶏舎に移動することとなりました。

捕まえた鶏を抱えて成鶏舎まで運びケージに入れたいのですがなかなか入ってくれません。苦労しながらも楽しい実習のようでした。教室での座学とともに農場での作業を通して鶏の取り扱いや抱き方など基本的な技術を学んでいきます。

先日、繁殖豚舎の豚房を生徒が洗浄していると隣の豚房にいる45号が伸びているホースを噛んだり、突っついたりしていました。豚は好奇心の強い動物で何か珍しいものがあると直ぐに鼻で触ってきます。掃除などの作業で豚房に入る場合もすぐに近づいてきて鼻で突っついたり、体を擦りつけたりします。

豚は普段一般の方はあまり目にすることは無いと思いますが、養豚現場で身近に接しているとこんな微笑ましい場面を目にすることがあります。

【校長室便りR3-8】6月18日(金) 農業クラブ「プロジェクト発表」岡山県大会が本校を会場に開催されました。