令和4年6月17日(金)

岡山県学校農業クラブ連盟主催の令和4年度プロジェクト発表大会が、瀬戸南高校で開催されました。本校からは3チーム、総勢26名が参加しました。

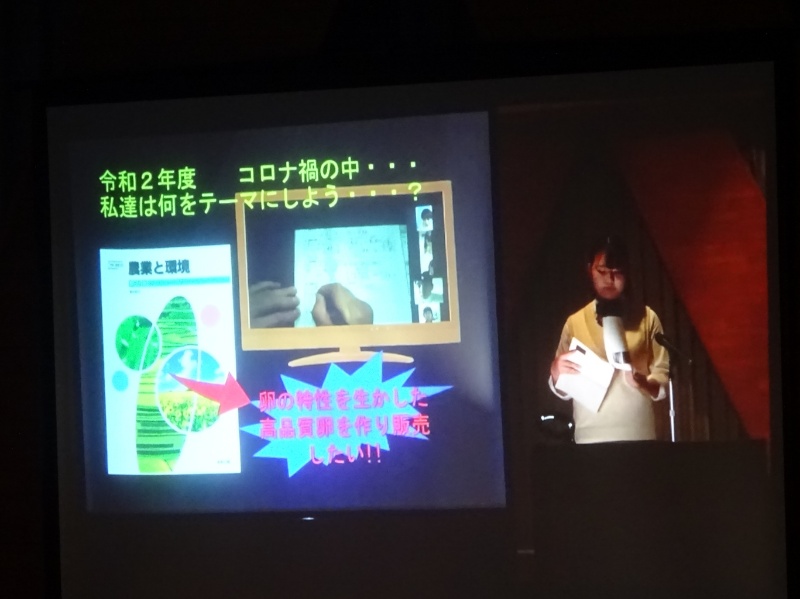

区分Ⅰ類 「生産・流通・経営」 畜産科学科2年研究チーム10名

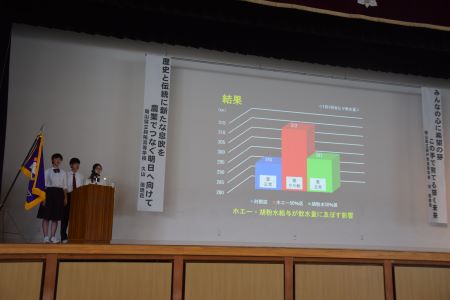

区分Ⅱ類 「開発・保全・創造」 畜産科学科3年小家畜専攻チーム6名

区分Ⅲ類 「ヒューマンサービス」 食品科学科3年エフカドカフェチーム10名

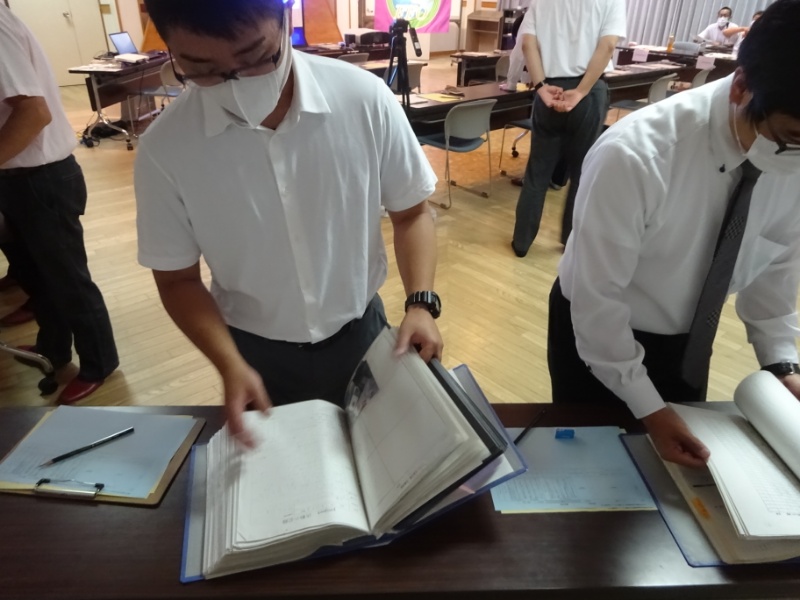

各区分ごとに、10分間の時間内にスライドなどを用いて、自分たちの取り組みの発表を行いました。

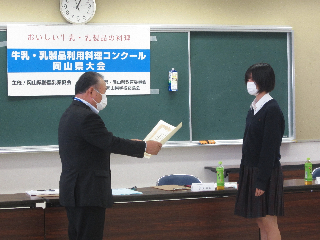

<審査結果>

Ⅰ類「生産・流通・経営」最優秀賞 ・ Ⅱ類「開発・保全・創造」最優秀賞 ・ Ⅲ類「ヒューマンサービス」優秀賞

最優秀賞を受賞した2チームは、来る8月9日(火)~10日(水)に島根県出雲市で開催が予定されている中国ブロック大会への出場権を獲得しました。中国ブロック大会、さらには全国大会を目指してこれからも頑張ってください。