3年草花専攻生が、このほど、JR備中高松駅に設置された造山古墳花壇、エンドウ薬局花壇に植え付け実習に取り組み、地域の方々や本校生徒に楽しんでいただけるように植栽しました。

カテゴリーアーカイブ: 学科

「中庭」に冬の草花を植栽

校内の教育環境整備の一環として、園芸の専門性を活かし、植物(花壇苗)による景観創造に取り組んでいます。

平成30年11月30日には、1年生が科目「総合実習」で、草花の先生の指導で、中庭に冬の花・葉ボタンの植え付け実習を行いました。

後輩にアドバイス「科集会」

11月29日LHR。

恒例になっている園芸科学科の科集会、卒業3か月前の「先輩」から「後輩」にアドバイスする会が行われました。

写真1:園芸実験室での様子 写真2:メモを持つ生徒

今年は、各自メモを持ちしっかりと話していた3年生が例年よりも多かったようです。また、落ち着いて話していた3年生、しっかり聴いていた1・2年生たちが印象的でした。

サンタ芝人形で地域貢献

先輩から後輩に引き継いできた地域活動。

11月27日(火)5・6校時に、園芸科学科2年園芸セラピー専攻生が、ケアハウスゆうステイ岡山(岡山シルバーセンター)を訪問し、交流授業。今回は、クリスマスも近いと言うことで、サンタ芝人形づくりで交流を深めました。

この授業は、園芸の専門性を活かして、地域の高齢者福祉に貢献したいという思いで、平成14年度から取り組んでいる活動です。

実施生徒の感想

・別れ際、手を握って「また来てね」「ありがとう」と笑顔で言ってくださり、凄くやり甲斐を感じた。

・きょうで最後だったので、本当に会えないと思うとさみしくなった。芝人形による交流は、人とのつながりが凄いのだと改めて実感した。新しい2年生には、引き継いでケアハウスで頑張ってもらいたい。

・上手に目線を合わせて対応が出来て良かった。凄く笑顔で「ありがとう」と言われ、うれしかった。

・高齢者向けに、大きな声ではっきりとあいさつすることが求められているが、それが出来て良かった。一緒に芝人形を作った方がとても明るくて、笑顔でサンタ芝人形が作れたので、本当に良かった。

・もう少し、笑顔で対応できたり、最初から最後まで(適切な)大きな声でハキハキと話せるように、今後改善していきたい。

・今回の交流では、よく話せたと思う。利用者さんのMさんがサンタ芝人形の名前に私の名前を付けてくれたのでうれしかった。

・芝人形を作る時も「かわいい」と言ってくれ、教えていてとても楽しかった。利用者さんのお話を聴くことができてとても楽しかった。最後に、笑顔で「有り難う」と言ってくれ、とてもやり甲斐を感じた。きょうが最後の交流なのでさみしい。

※指導者のコメント

・生徒さんの日ごろとは違う面を多々発見。お菓子を利用者さんにすすめる時に膝を着いて目線をそろえる生徒、実施後利用者さんと素直な笑顔で輝いていた生徒さん。求められる利用者さんと大きめの声でゆっくり話せる生徒。

・居室にお見送りをした後、生徒の腕を掴み、別れを惜しむ利用者さん。多くの利用者さんがエレベータ前で生徒たちをお見送り。

・年3回と言わず、もっと数多く訪問したいと率直に思った。

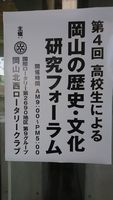

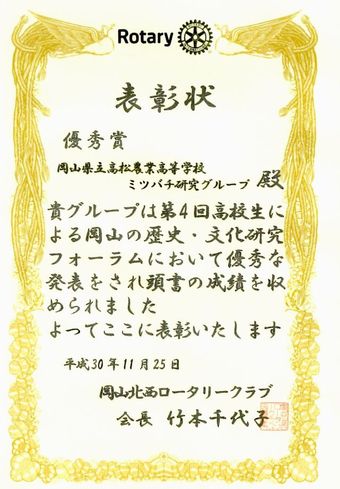

岡山の歴史・文化研究フォーラム参加(畜産科学科)

11月25日(日)に「高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」が開催されました。場所は山陽新聞社さん太ホール。本校から畜産科学科2年生のミツバチ研究グループが参加しました。発表題目は「岡山県におけるミツバチ飼育の歴史と魅力」。

ミツバチ飼育は紀元前6000年頃から始まり、人間の知恵でさまざまな発達を遂げて今日みられる養蜂の形ができあがりました。また県下のミツバチ飼育の現状と課題についても考察しました。私たちも先輩たちから受け継いだミツバチを16年間飼育を継続しており、大切に育てています。

ミツバチを飼育していると、ミツバチの生産だけでなく、もっと別のことが大切だということに気づき始めました。それはミツバチを中心に置いた人とのつながりでした。この取り組みを通じて、さまざまな年代の人、異なった職業の人、男性・女性・・・多くの方々との出会いがあり、私たちは人間的に成長できたと思っています。その熱い思いを力いっぱい発表してきました。

岡山医療福祉専門学校生が授業として受講

寒さが身に染みる11月23日(祝日)曇天「寒さ霜に強い植物講座ガーデニング実習」が行われ、真冬でも楽しめる4つのテーマ花壇が農場内のシンボルゾーンに出来上がりました。

★一般受講者

岡山市内の方2名、岡山医療福祉専門学校介護福祉学科2年生27名+引率教員1名

★本校生徒(スタッフ兼受講者)

園芸科学科園芸セラピー専攻生2年7名

講義、グループ協議、実習、現場での発表、まとめの流れで研修会が行われました。

生徒の中には、持っている園芸の専門知識を活かして、班をリードする生徒もいて、専門学校の学生さんからも評価されていました。また、本校の生徒にとって、専門学校生に指導するという役割があって良かったのではないかとの意見もいただきました。

※専門学校の先生からは、来年度も学生を参加させたいとのことでした。

※講義:藤原博明氏 実習:齋藤哲也氏 総括:三宅道治、西原誠

京山中学校との園芸交流

11月22日(木)5・6校時 中高連携授業として、季節性のある園芸クラフト「サンタ芝人形」で交流を深めました。

対応した園芸科学科3年園芸セラピー専攻生11名は、初めて会った中学生とは思えないほど、リラックスして対応しており、中学生も学校よりもリラックスしていると、中学校の先生からコメントをいただきました。

※地域貢献活動として、平成18年度より実施している事業である。また、発達障害者支援法の主旨に沿って取り組む活動である。

2年生が「サンタ芝人形」づくりの練習

11月20日、園芸セラピー専攻2年生12名が、1週間後11月27日ケアハウスでの園芸交流の準備として、昨年末、真庭市でのサンタ芝人形講座に参加した3名の同級生が指導者役となり、サンタ芝人形づくりを行いました。とてもうまく作れていました。

※ 完成後、高齢者との園芸交流の留意点などを、確認しました。

11/23講座用、班別植物仕分け作業

「寒さ霜に強い植物講座」向け植物仕分け実習。

11月19日、園芸セラピー専攻3年「花壇景観創造班」が、4つの班に分かれて当日使用する植物を、植物リストに基づいて、班ごとに分類・仕分けしていきました。

4つの班とは、高齢者、視覚障がい者、ストレス、車イスの4つの班。寒さ霜にも強いハーブ苗、花苗を各班56ポット準備。

間違いの無いように、ダブルチャックし、各植物には植物ラベルを付けました。

日本ハッカ復活プロジェクト「日本ハッカ苗」

さわやかなハッカの香り(苗):来年4月からのハッカ栽培は、すでにスタート。

11月末までに定植(苗植え付け)が、半世紀前の一般的な栽培法です。9月28日に根伏せ「増殖」を行った日本ハッカ。やっと、ビニールハウス、電気温床のお陰で地上部の植物も充実してきました。見た目にも、勢いを感じます。12月中には定植「植え付け」したいと考えているところです。

写真1・2・3・4・5:ハッカ苗の現状(11月19日) 写真6:10月末のハッカ根鉢 写真7・8:ハッカの根伏せ(増殖) 写真9:ハッカ畑の土撤去(後日、新しい花野菜の土を入れる。)

11月19日には、ハウス・電気温床から栽培ベンチに移動。24穴トレーに12鉢のみ入れる展開という作業と同時にIB化成1粒の追肥を実施。

※反省点

9月に日に日に低下する日長や温度の減少が大きく影響か? → 今年は1週間苗づくりが遅れた。この7日あまりが生育不良に結びついた可能性を感じる。