9月25日5・6校時に、園芸科学科2年生園芸セラピー専攻生が、ケアハウスでの園芸交流のための事前学習として、高齢者向けフラワーアレンジメントを学習しました。

講師は岡山市北区「谷本園」代表取締役谷本徹先生です。高齢者の方とフラワーアレンジメントを楽しむという視点で学びました。

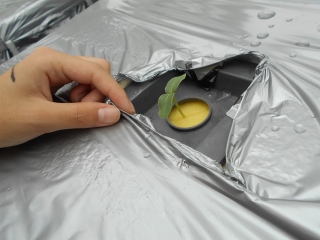

このフラワーアレンジメントではコスト削減のため牛乳パック1Lを器として活用していますが、今年は初めて牛乳パックを横に使いました。

ケアハウスでの園芸交流は10月2日(火)5・6校時、岡山シルバーセンター「ケアハウスゆうステイ岡山」で、2回目の訪問となります。