食品科学科1年生が初めてあんぱんの製造実習を行いました。

あんぱんは校内で人気の商品です。

2学期末の販売に向けて高農のあんぱんの製造法を学び、

製造したものを各家庭に持ち帰り、試食しました。

販売実習も頑張ります!

食品科学科1年生が初めてあんぱんの製造実習を行いました。

あんぱんは校内で人気の商品です。

2学期末の販売に向けて高農のあんぱんの製造法を学び、

製造したものを各家庭に持ち帰り、試食しました。

販売実習も頑張ります!

食品科学科2年生がアイスクリームの製造実習を行いました。

牛乳、生クリーム、砂糖、卵というシンプルな材料で家庭でも簡単にできるレシピです。

みんなでおいしく頂きました!

また各家庭でも作ってみましょう!

食品科学科3年生が製造していた梅干しが、ついに完成しました!

梅酢を使って新生姜で紅生姜の製造も行いました。

自分で作った梅干しの味は格別です。伝統的な日本の保存食の作り方を学ぶことができました。

食品科学科1年生が手捏ねでドッグロールの製造実習を行いました。

初めてパンを製造する生徒も多く、こねや成形に苦戦しましたが、美味しいパンが焼き上がりました。

食品科学科3年生がビスケットの製造を行いました。

入学後、初めて製菓の製造・販売を行ったのもビスケットでした。

入学後には時間がかかっていた作業も、丁寧でとっても早い!さすが3年生!

放課後の販売でも大人気で完売しました。

みんなで実習ができるのも少なくなってきました。これからの実習も頑張っていきましょう!

食品科学科3年生がロールケーキの製造を行いました。

班員で協力して美味しいロールケーキが焼けました!

本校の果樹園でもブドウの収穫がいよいよ始まりました。この日は、雨よけのための簡易被覆で栽培していたベリーAという品種のブドウを2年生の果樹専攻生が収穫しました。今年は雨不足と強い日射の影響で、ブドウの粒や房が枯れてしまうという悪影響も出ていましたが、なんとか収穫に至りました。収穫したブドウは作業場に持ち帰り、袋から出して果房の状態を確認し、傷みや腐れがある場合は取り除いてきれいにしていきます。その後はカゴに規定量を詰めて出荷となります。この日収穫したベリーAという品種は、本校では加工向けとして栽培しており、この日収穫したブドウもジュース用として出荷することになっています。この日は1時間半ほどの実習の時間で約300kgのブドウを処理して出荷しました。今後は生食用の黒系ブドウの収穫が始まり、主に校内で販売される予定です。

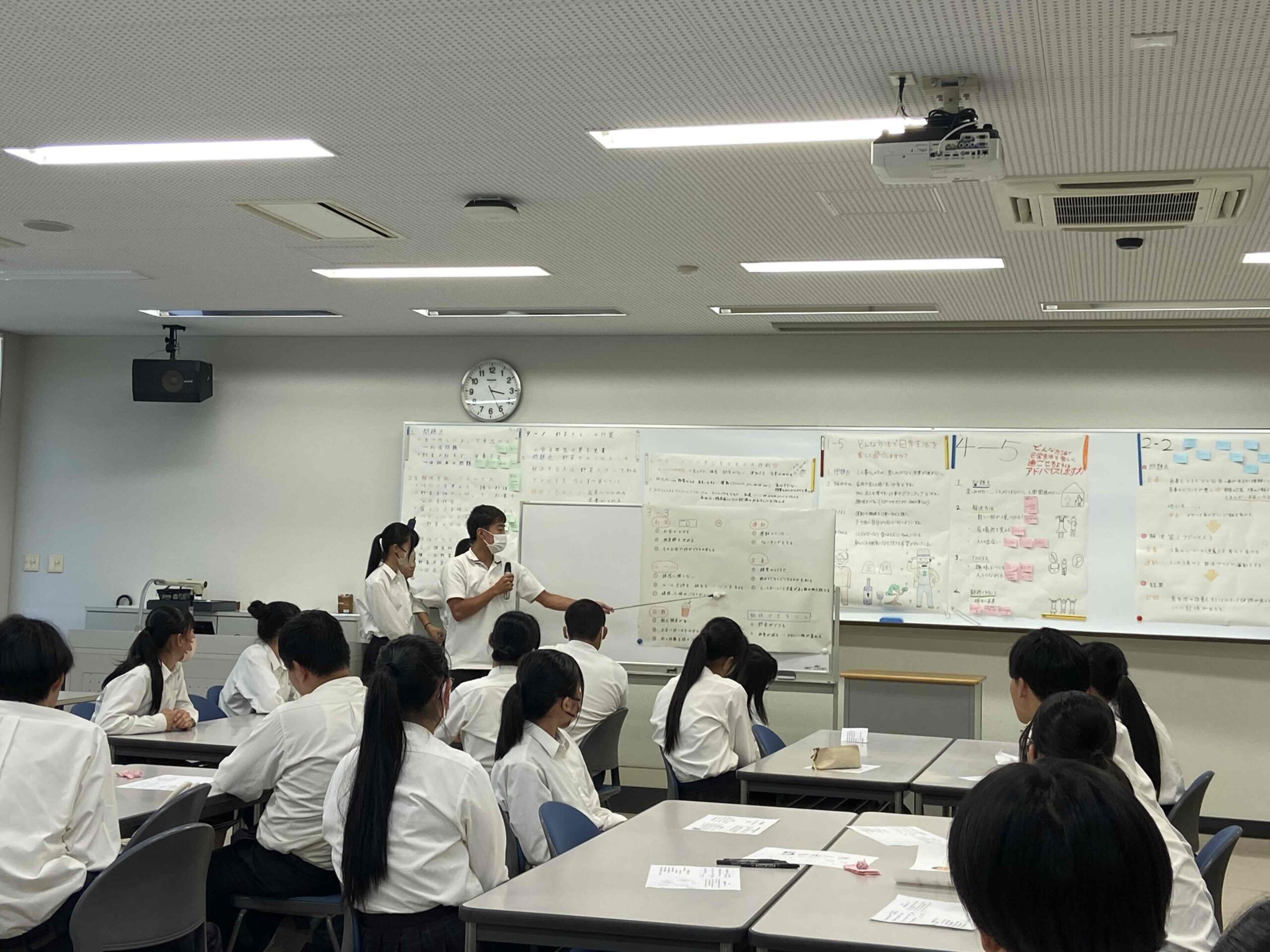

8月5日(月)、7(水)に食品科学科2年生が中国学園大学で学習を行いました。

健康と食べ物の関連についての講義や身近な食品の科学に関する実験、血圧や視覚の仕組み、管理栄養士になるための体験授業など、普段の授業では学べないより専門的な学習を2日間にわたり行いました。

今回の高大連携学習に携わって下さった先生方、本当にありがとうございました!

8月6日(火)に高松農業高校のオープンスクールが開催されました。各科では様々な体験が行われていました。

農業土木科ではドローンの操縦体験をしました。ドローンにまつわる説明を聞き、実際に高校生が使用しているドローンを飛ばしました。みんな、はじめて触るプロポ(送信機)に、ドキドキした様子で操縦していました。

高校生にとっても、日頃自分たちが学習していることを「教える」という経験ができました。

オープンスクールに来てくださった中学生の皆さん、ぜひ、ここ高松農業高校の農業土木科で、あしたの笑顔の種をまきましょう!!

7月30日(火)に農業クラブの測量競技県大会が先週に続き開催されました。今回は水準測量とセオドライト測量の2部門が行われました。水準では4校8チームが出場。うち高農より2チームが参加。セオドライトでは5校7チームが出場。うち高農より2チームが参加。

さあ、結果は…

水準の部の3年生チームは誤差1mmという素晴らしい測量でした。ただ惜しくも野帳での減点で賞には入れず。1年生チームは短期間で技術をマスターし大会に参加できたことが本当に素晴らしい!来年もぜひ挑戦してくださいね。

セオドライトの部の3年生チームは新メンバーを結成しての挑戦でした。仲間同士で教え合いながら、いつも楽しそうに練習している姿が印象的でした。結果こそ振るわなかったけれど、よく頑張りました。2年生チームは、入賞は逃していますが誤差2mmとなかなかの出来栄えだったようです。どのチームも暑い中、本当によく頑張りました!!!

この大会を支えてくださった農業クラブ役員の皆さん、本当にありがとうございました。