令和4年9月17日(土)

日本植物学会第86回大会京都大会が京都府立大学で開催され、畜産科学科3年小梶一夏さん他9名が参加しました。

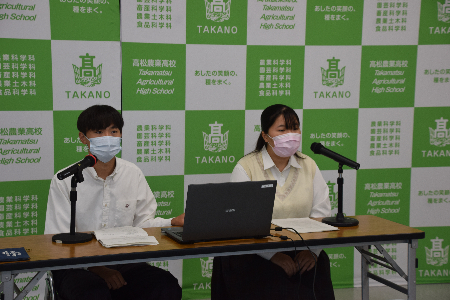

午前中は発表者が10会場に分かれ、それぞれ2分間の持ち時間とスライド1枚を使って発表内容についてプレゼンする「フラッシュトーク」に参加しました。本校はD会場で、一般発表(大学等の研究者の発表)20演題に続く高校生発表15演題中12番目に、畜産科学科2年の鈴木真歩さん、梅井優人さん、岡明里さん、井上奈々さんの4人が持ち前の元気さとチームワークでプレゼンを行いました。

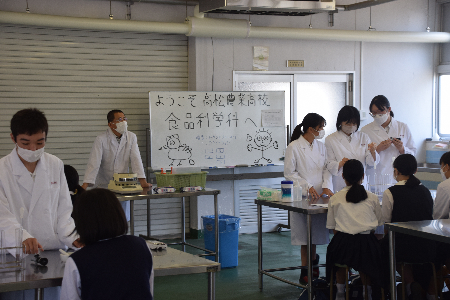

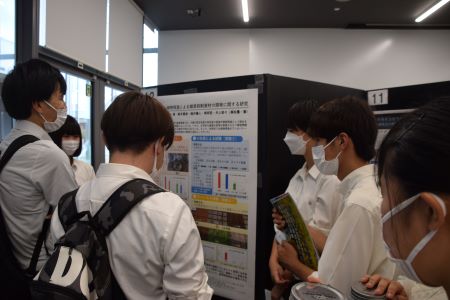

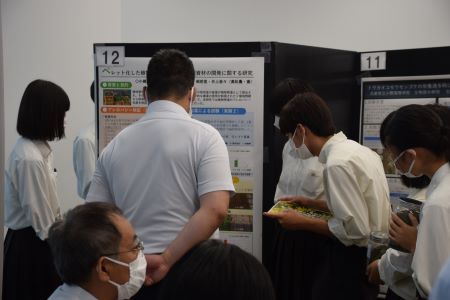

午後は、ポスター発表本番が行われました。高校生発表では、全国各地の高校からの参加者56演題が発表を行いました。スーパーサイエンスハイスクール指定校の高校からの参加も多く、いずれもレベルの高い発表でした。

小梶さんらは、丁寧に説明を行い、ディスカッションにも熱が入りました。多くの参加者が次々に発表を観に来らました。

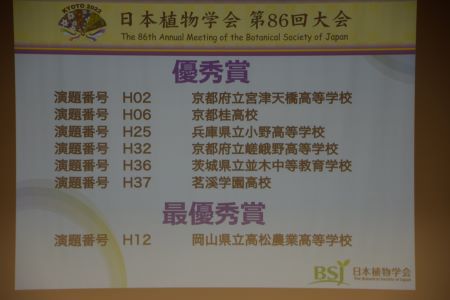

高校生発表は各大学等の学会員33名からなる審査員の先生方による審査が行われました。研究内容や発表についての審査の結果、小梶さんらの発表は見事最優秀賞を受賞しました。おめでとうございます。

後日送られてくる審査員の先生による具体的な指導・講評を参考にして、これからも頑張ってください。

発表者:畜産科学科3年小梶一夏・畜産科学科2年鈴木真歩・梅井優人・岡明里・井上奈々

★スーパー・エンバイロメント・ハイスクール(S.E.H)研究開発事業による研究について。(産業廃棄物処理税活用事業)