3日前に播種(はしゅ:種まき)したハクサイ・レタスが出芽しました。

ハクサイは綺麗に出芽が揃いました。レタスはもう少しですかね・・・

一方、水田のほうでは、お飾り用に使用する「黒もち」が綺麗に出穂しています。

他の田んぼに比べると黒色でとても綺麗です。

3日前に播種(はしゅ:種まき)したハクサイ・レタスが出芽しました。

ハクサイは綺麗に出芽が揃いました。レタスはもう少しですかね・・・

一方、水田のほうでは、お飾り用に使用する「黒もち」が綺麗に出穂しています。

他の田んぼに比べると黒色でとても綺麗です。

畜産科学科ではイヌを飼育しています。今日の「総合実習(3年生)」の授業は「イヌの調教」について学習しました。「待て」「伏せ」などの基礎的な行動を指1本の指示でコントロールします。将来、ドッグトレーナーを志望している生徒もいて真剣なまなざしで授業に取り組んでいます。

冬の商品つくりのため、ハクサイ・レタスの準備をしていきます。

・苦土石灰(くどせっかい)・・・土壌のPhを調整するもの 150g/㎡

・元 肥( も と ご え )・・・植え付け前に散布する肥料 100g/㎡

散布後にトラクターで耕していきます。

その後、管理機を使い溝を掘り畝を立てていきます。

作物専攻ではセルトレイで育苗(いくびょう:苗を育てること)します。

セルトレイに種まき用培土を詰め、品種別に播いていきます。

播種後はバーミキュライトで覆土(ふくど:土を上から被せること)して潅水(かんすい:水やり)します。

潅水はシャワーノズルだと勢いが強すぎて土や種を動かしてしまうため圧力ポンプを使い霧状の水で散布します。

9月にもなるのに日中の温度が高いため、寒冷紗(かんれいしゃ:日差しを遮る資材)を張り温度を調節します。

潅水は毎朝昼に行います。今年も良いモノが採れるでしょうか!

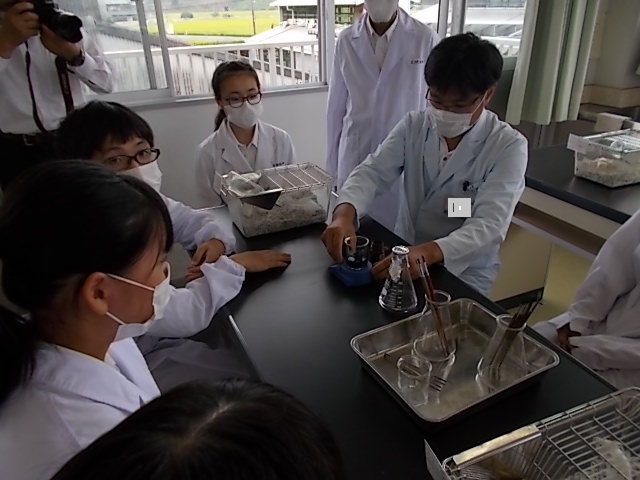

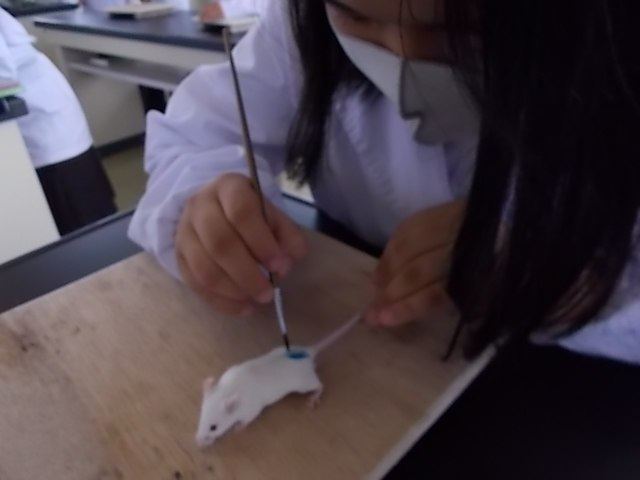

2学期が始まり、専門学習もだんだん難しくなっていきます。今日の実験は「マウスの個体識別法」。同じような体つきの動物を一匹ごと見分ける学習です。それぞれの動物の被毛に特殊な染色液でマークします。染色液を調製し、40匹が識別できるように色とマークの組み合わせで塗り分けました。これで自分が担当するマウスが決定しました。愛情込めて飼育していきたいと思います。

畜産科学科(実験動物専攻)では、さまざまな動物の飼育と活用方法について学んでいます。専攻生は3年生13名、2年生14名。現在飼育している動物は、マウス、イヌ、ウサギ、フェレット、チンチラ、デグー、ハムスター、ヒツジ、ヤギ、そしてミツバチ。専攻生として毎日の管理と、いろいろな実験・実習は大変ですが、かわいい動物たちに囲まれての勉強はとても充実しています。

みなさんこんにちは畜産科学科小家畜部です

小家畜と言えばニワトリですが、そう鶏を飼育して鶏肉や卵を生産する養鶏を学習する専攻です。学校農場ですので飼育している鶏は教材ですが、学習のために生産活動もしています。その中心はやはり鶏卵の生産、販売です。毎日鶏が産んでくれる卵を集卵し、洗卵、選別してパック箱詰めするのは、生徒達の大事な日常管理実習となっています。

今年は新型コロナウイルスの関係で田植えの時期が早くなりました。

そのため、例年に比べ稲刈りの時期が早くなりそうです。

作物専攻では2、3年生を通じてコンバイン等の掃除や安全講習を行い稲刈りに備えます。

先週の3年生の総合実習でコンバインと籾摺り機の掃除を行いました。

昨年のモミや残骸を取り除き、必要な個所に油を注していきます。

また、ベルトの摩耗やネジのゆるみを確認し元の状態に戻します。

今日の2年生の総合実習では稲刈りの安全講習を行いました。

機械のパーツごとの役割を理解し事故につながらないためにどうするのか詳しく説明していきます。

短い時間でしたが無事に2年生に安全講習ができました。2年生は初めての稲刈りになるのでドキドキです!

8月の酷暑を耐えたサトイモも収穫までラストスパートを迎えました。

作物専攻のサトイモ栽培ではもみ殻マルチ(お米の殻を畝間に引き、除草効果を図る)を採用しています。

ビニールを素材にしているマルチに比べ残骸が圃場に残らないメリットがあります。しかし、もみ殻の中には雑草の種や稲の種が入っているため夏にかけて水田雑草が繁殖してしまいます。

サトイモの養分を吸い取られないよう除草し収穫まで管理していこうと思います。

畝間に潅水チューブ(水やり用のチューブ)を設置しているためチューブを切らないよう鎌を使い除草していきました。

サトイモは田イモ・水イモと言われるくらい水気のある圃場を好みます。

今回除草した雑草は水田の雑草が多く、畑の除草とは違いました。

今年もきっと良いサトイモが収穫できるでしょう!

先月末から始まったブドウの収穫にともない、校内でブドウの販売実習を行っています。授業内の時間に収穫、調整、出荷準備等の販売に向けての一連の作業を終え、放課後に主に生徒向けに販売を行っています。実習する生徒は最初こそ品種や出来えなどの質問をお客の生徒にうけて戸惑いも見えましたが、すぐに慣れた様子で販売を行っていました。

不定期での販売ですが、販売時は多くの生徒が買いにきてくれます。

現在は高妻、ピオーネといった黒系品種のパック売りが中心です。数が多いときは近隣のスーパーにも出荷しています。

箱売りもありますが、限定生産です。校外への販売は行っていません。

台風接近に伴い天候が不安定な一日でした。

作物専攻では外の実習がメインのため急な雨の場合、屋内での実習になります。今日は、ロープワークを学びました。

荷台から荷物が落ちないよう、軽い力で固定することができる『アメリカン』を実践していきます。

生徒の飲み込みは早く、見本を見せただけで完成する生徒もいました。

ロープも結べるようになった頃には雨も止み、ダイズの刈込みに行けそうです。

今年のダイズは、前回植えていたジャガイモの肥料が残っていたため栄養生長(えいようせいちょう:葉や茎などを伸ばす生長)が盛んにおこなわれていたためなかなかサヤが付きません。

サヤを早くつけさせるため葉や茎を刈込みストレスを与えることで生殖生長を(せいしょくせいちょう:種を付け子孫を残す生長)促します。

刈込バサミの使い方を教わり植物体が一回り小さくなるように刈込んでいきます。

周りの高さを確認しながら整えていきました。

背が低くなったため、台風の被害も軽減されそうです。

たくさんサヤが付きますように!