1月23日からの卒業考査を前に、平山果樹園で食事会を行い、果樹園のゆったりとした時間を過ごしました。

カテゴリーアーカイブ: 学科

農業科学科 研究発表会ならびに「あかなす」活動報告

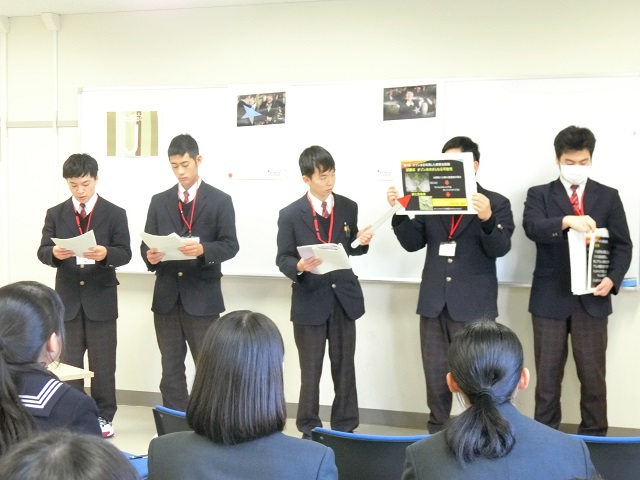

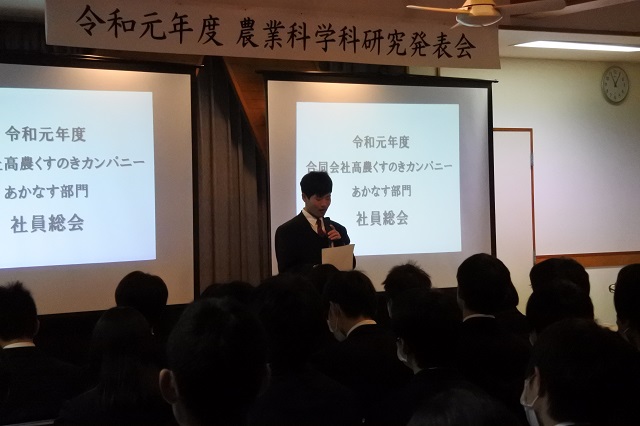

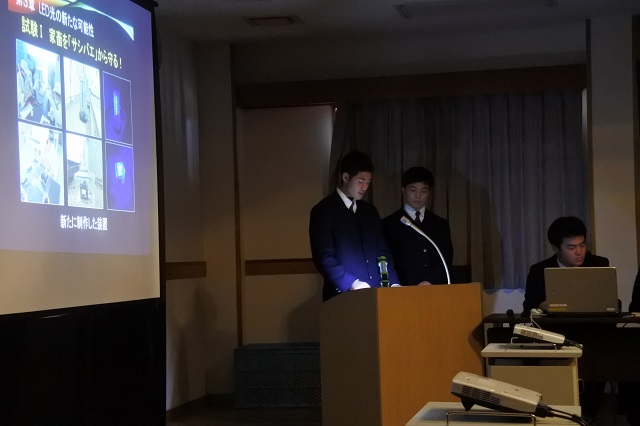

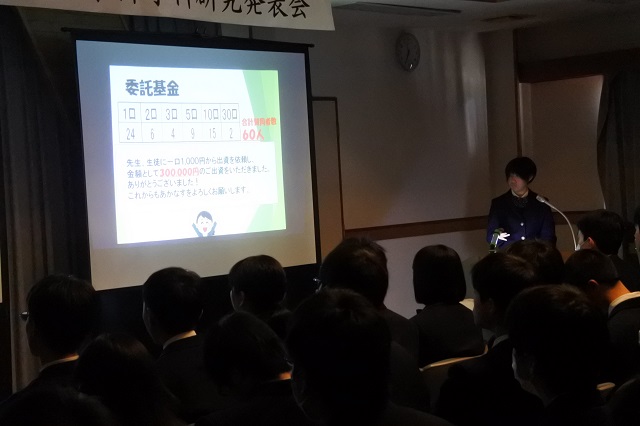

1月17日(金)本校百周年記念館において、農業科学科研究発表会ならびに高農くすのきカンパニー「あかなす部門」活動経過・事業報告を行いました。

1月17日(金)本校百周年記念館において、農業科学科研究発表会ならびに高農くすのきカンパニー「あかなす部門」活動経過・事業報告を行いました。

3年生が4つの専攻に別れて取り組んだそれぞれの研究活動をスライド発表しました。1・2年生は先輩の発表を熱心に聞いていました。

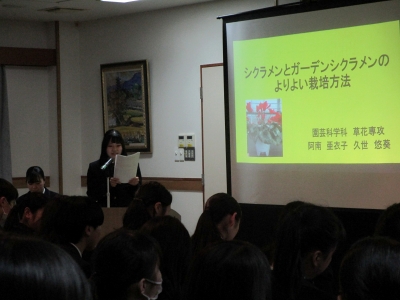

園芸科学科『学習発表会』の実施

次のとおり、1年間のまとめの発表、3年生19題、2年生4題の発表がありました。

(1)日 時 1月20日(月)3~6校時

(2)場 所 創立百周年記念館

(3)参加者 1~3年生、教職員

1.果樹専攻生(3年)

①柿の脱渋に関する研究

②アレキの無核処理が生育に与える影響と消費者の嗜好調査

③梨の着果位置と果実糖度に関する研究

④高妻の着色向上に関する研究

⑤マイシン処理が果房に与える影響と一般の方のGAPに対する関心

⑥シャインマスカットの未熟粒混入状況調査

2.園芸セラピー専攻生

【3年生】

①芝人形準備プロジェクト

②春夏秋冬ライン花壇

③ブレンドハーブティー(芝人形プロジェクト~先輩から後輩へ)

④メロンの水耕栽培

⑤調理用トマト・京山中との園芸交流

⑥青ネギの大きさと味の違いについて

【2年生】

⑦日本ハッカ復活プロジェクト~ハッカ乾燥葉の活かし方研究~

⑧福祉的ガーデニング力育成講座・寒さ霜に強い植物講座

⑨ハーブ研修会(活用編・物づくり編)

⑩高齢者とのふれあい

3.草花専攻生(3年)

①アロマオイル抽出と綿を使った商品づくり

②シクラメンとガーデンシクラメンのよりよい栽培方法

③持続的で多品種な庭

④GAPでアプローチ ~草花園芸経営の環境改善~

⑤色と保存実験

⑥用土・肥料の比較対照実験

⑦中庭グリーンカバー大作戦

《 発表ごとに質疑応答 》 《 聴衆の下級生: メモを取りながら 》

野菜収穫、圃場片付け

2年生「野菜」の授業で栽培していたダイコン、ハクサイに続きブロッコリーを収穫しました。収穫後は畑の片づけをしました。その後は収穫した野菜を使ったお鍋を作って食べました。温まりました~。

2年生「野菜」の授業で栽培していたダイコン、ハクサイに続きブロッコリーを収穫しました。収穫後は畑の片づけをしました。その後は収穫した野菜を使ったお鍋を作って食べました。温まりました~。

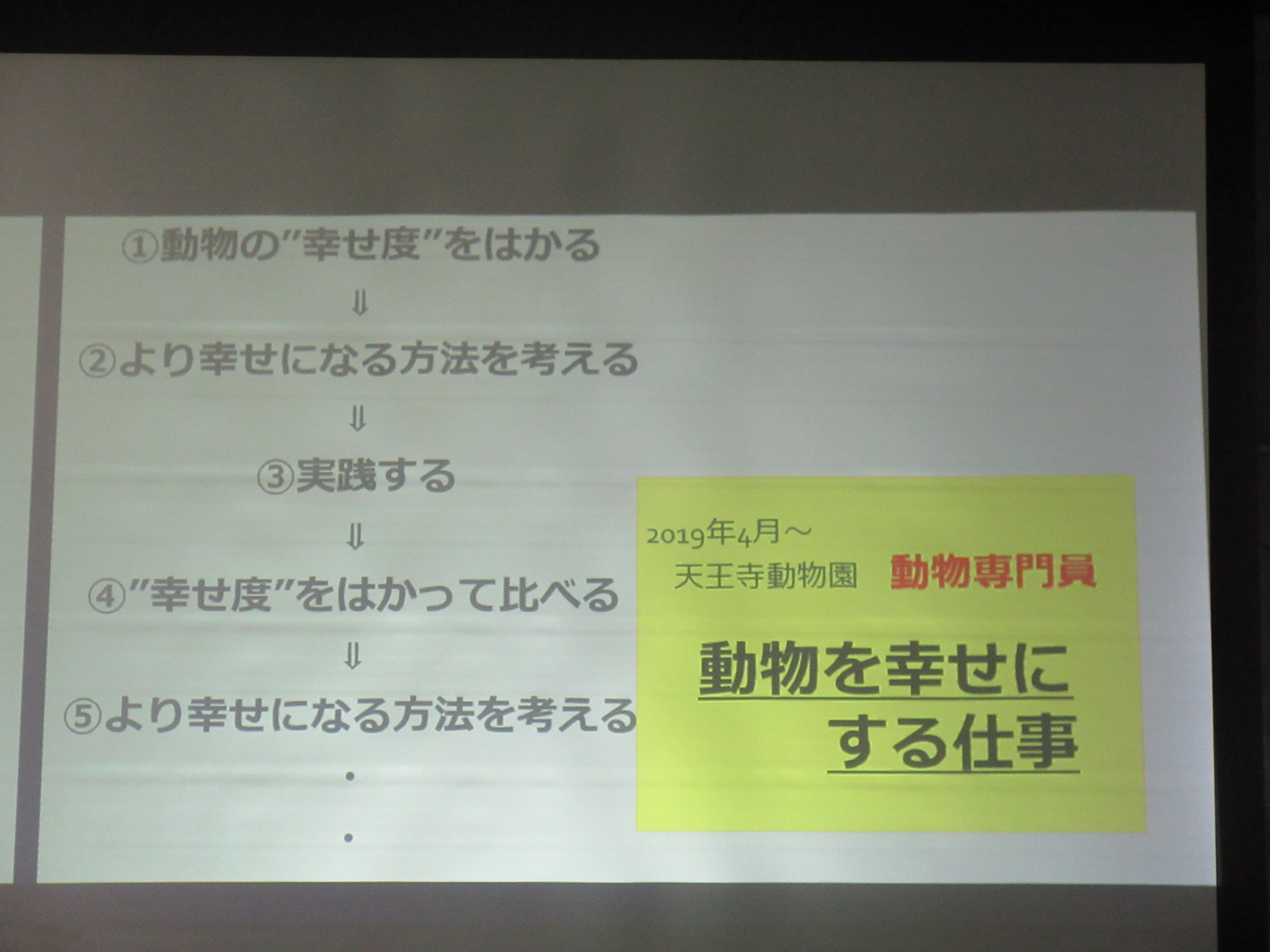

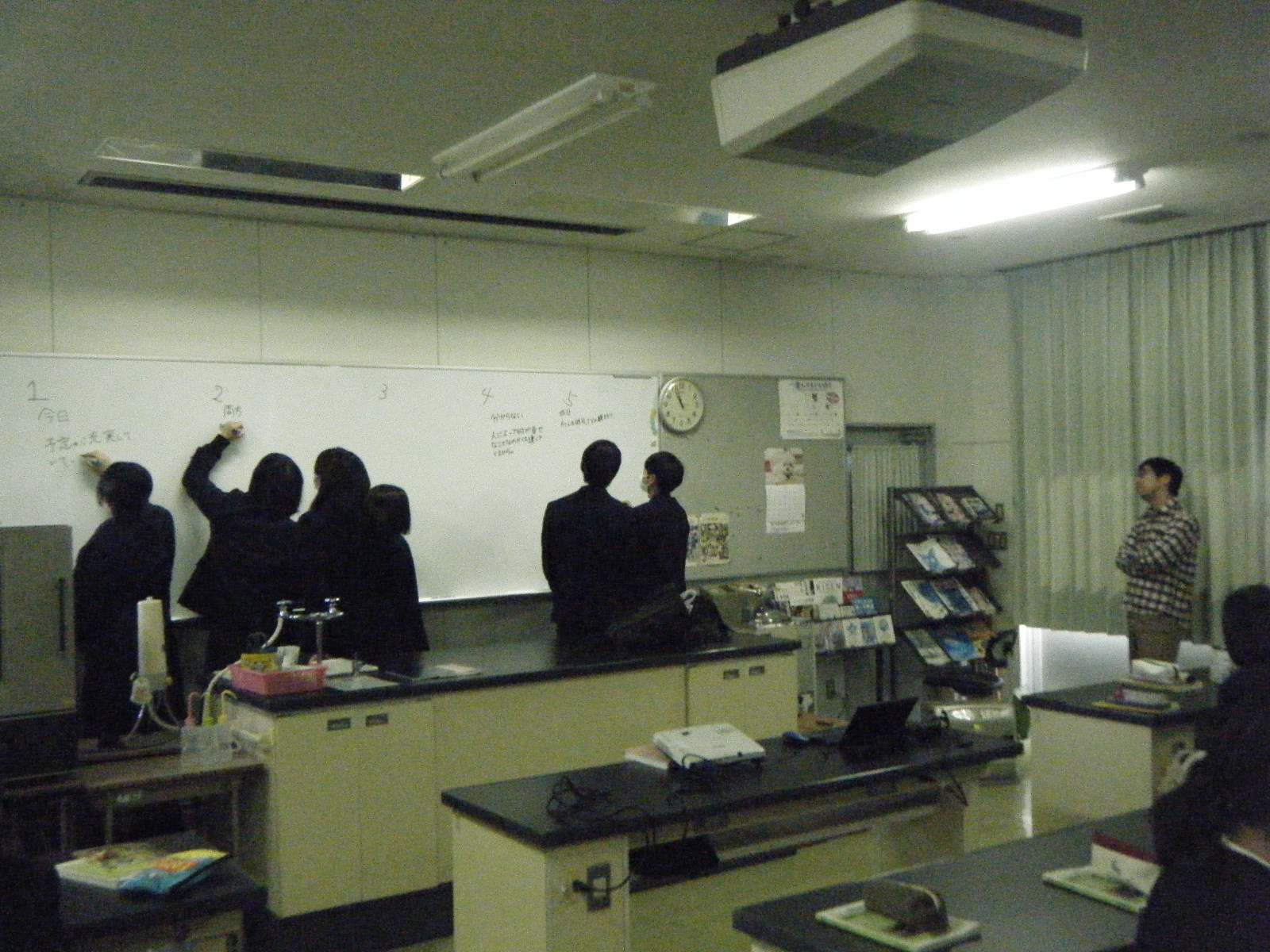

動物の気持ちを(社会人講師授業)

畜産科学科1年生を対象に、校外から講師をお招きし特別授業が行われました。

テーマは「動物産業に就職するには」。講師は大阪市天王寺動物園勤務の井出貴彦先生。「常に動物の気持ちを考えて動物に接することの重要性」「動物を幸せにするには」について、動画やグループワークを活用し、心で考える授業になりました。これは単に動物産業だけでなく、すべての人間生活にも通じる内容でした。井出先生ありがとうございました。

全国高校生 MY PROJECT AWARD 2019 中四国Summitに出場

農業科学科環境農業専攻では、課題研究の発表の一環として“マイプロ”に応募。書類選考を経て1月13日(月祝)に岡山大学で「害虫防除法に関する研究」というテーマで発表してきました。

中四国7県から56のプロジェクトが、全国大会代表3枠を目指してプレゼンテーションしました。残念ながら全国大会の切符は逃しましたが、県内外の高校生に私たちの研究内容を知ってもらえ、また交流もでき有意義な一日となりました。

後輩たちにはこの経験を伝え、来年以降もチャレンジしてもらいたいと思います。

真冬の園芸福祉モデルガーデン(植付後約50日)

※生徒と一緒に植えた専門学校生や一般受講者への報告を兼ねて投稿。

1月14日午前7時頃に撮影。11月23日の植付後の成長ぶりをご覧ください。

マイナス2℃の今朝は、花壇表面の土が霜柱で盛り上がっていました。

車イス利用者も楽しめる花壇

ストレス解消のための花壇

視覚障がい者も楽しめる花壇

高齢者も楽しめる花壇

動物病院で(畜産科学科)。

冬休みの期間を利用して畜産科学科の2年生が動物病院でインターンシップを行いました。畜産科学科には将来動物関係に就職したい生徒がたくさんいます。どんな仕事内容なのか知っておくことは大切です。動物病院では、治療や予防、体のケアなど業務は多くあります。限られた期間の研修でしたが、進路決定の大きな目印になりました。みやけ動物病院さん(総社市)、ご指導ありがとうございました。

身近な園芸「手をかけない防寒対策」

ハーブティーに使う「レモングラス」は熱帯性であり、露地での越冬は難しい方です。

■今回の防寒対策

レモングラスの「成長した茎葉」自体が霜害を防ぐ。

霜で枯れるはずの、ヒメツルソバ(ポリゴナム)も12月27日現在開花中。レモングラスの茎も緑の色が相当残っています。

■過去の防寒対策

「不織布」「もみ殻」 手間もかかっていたし、雨も土に染みこみにくく水分不足にもなりやすかった。

※コメント

レモングラスを如何に大きく成長させるかが防寒対策になっていました。

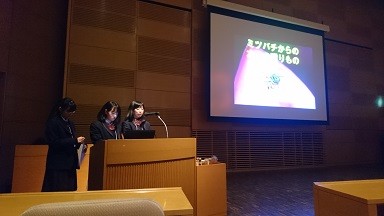

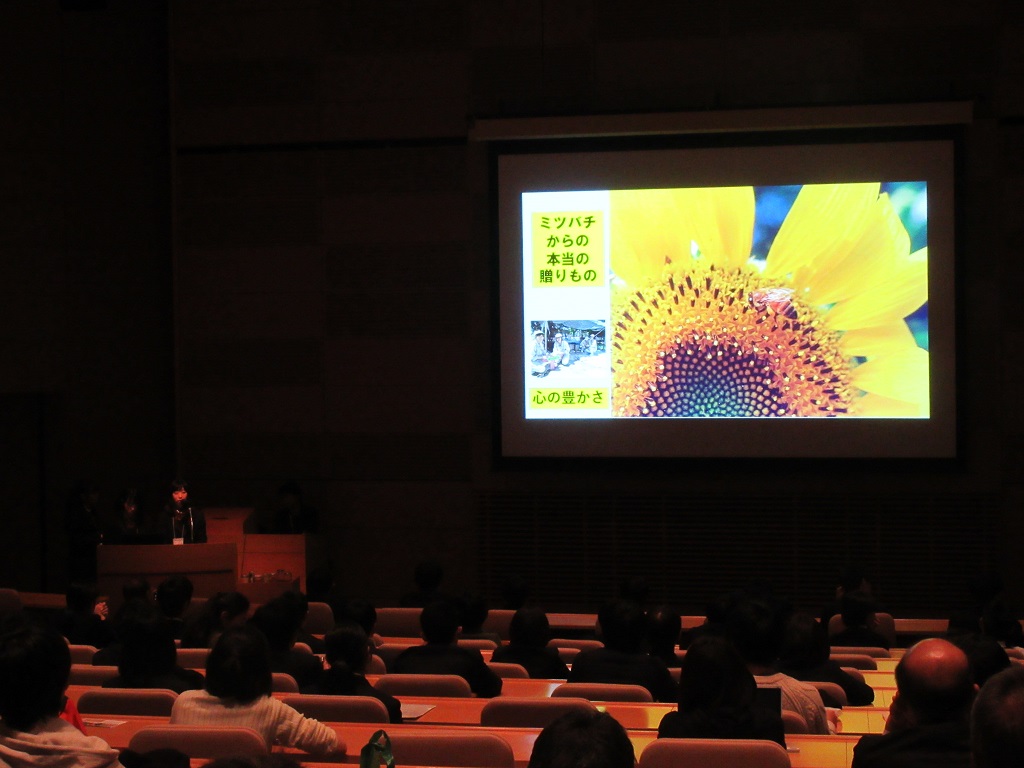

全国ミツバチサミット2019に参加!

畜産科学科3年生3名は、筑波国際会議場(茨城県つくば市)で開催された「ミツバチサミット2019」で本校のミツバチ飼育について発表してきました。聴衆は約1000人。大きな会場での発表は緊張しましたが、「ミツバチからの本当の贈り物」というテーマで堂々と発表できました。

発表後、多くの方々から「素晴らしい取り組みですね」「高校生なのにすごいレベルですね」「感動して涙が出ました」など元気をいただけるメッセージをたくさんいただき、生徒たちはとても励みになりました。