起業専攻ではミニトマト(アイコ)の栽培管理・収穫から加工販売(トマトゼリー)までの6次産業化を中心に学習していますが、そのほかの農作物の栽培も行っています。今回はその一部を紹介します。

↑ブロッコリー

↑芽キャベツ

↑ミニニンジン

↑アスパラ菜(茎の部分が食感と風味がアスパラガスに似ていることから命名された)

起業専攻ではミニトマト(アイコ)の栽培管理・収穫から加工販売(トマトゼリー)までの6次産業化を中心に学習していますが、そのほかの農作物の栽培も行っています。今回はその一部を紹介します。

↑ブロッコリー

↑芽キャベツ

↑ミニニンジン

↑アスパラ菜(茎の部分が食感と風味がアスパラガスに似ていることから命名された)

今日は1年生の作物専攻が春ジャガの定植をしました。

品種は「メークイン」「キタアカリ」の2品種です。新専攻になって初めて農作物に触れられたので生徒も楽しく実習することができました。

農業科学科の3年生では選択科目のひとつに「グリーンライフ」があります。

授業内容は主に、年2回実施する「庄内幼稚園・庄内保育園との交流会(サツマイモの苗植え・収穫)」のプログラム作成から実施・反省・まとめを中心に授業展開しています。

しかし、今年度は新型コロナウイルスの感染症対策として残念ながら交流会は中止となりました。そのため、「公益財団法人ニッセイ緑の財団」と協力をして、校内樹木に着目し、「樹木名プレート」を作製・設置しました。

樹木は日本の素晴らしい四季を知らせてくれるものでもあります。普段は何気なく目にしている樹木を観察したことでさまざまな発見があり、愛着を持つことができました。

今日は、水田で粗耕起を行いました。

スタブルカルチ、ボトムプラウ、ロータリの3つを比較し、作業機の効果の違いを勉強しました。

普段、目にしない土壌の断面を観察し各作業機の深さを設定するとともに粗耕起の意味を再確認しました。

本日、学校に新しいトラクターがやってきました。

ハウスの中や野菜栽培をメインに活躍してくれるでしょう。

農業科学科の生徒は一足早く、実演しました。

作物専攻では冬の時期に栽培する野菜が少ないため、来年度の栽培に向け圃場を整備しています。今日は圃場の排水溝を掃除して、雨天時の排水をよくしていきます。

1年生は初めての溝上げをする人が多かったですが、来年度は様々な野菜を育てる圃場なのでみんな必死に泥を上げました。

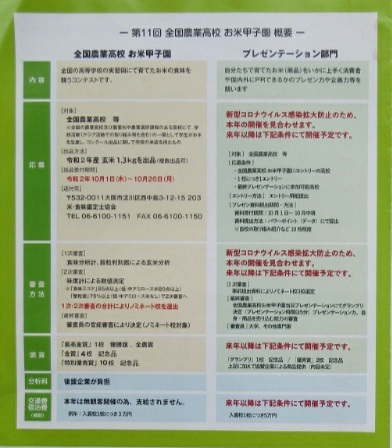

【校長室便りR2-27】第11回全国農業高校お米甲子園で、本校産のお米「にこまる」が見事『金賞』を獲得しました。しかも本校のお米が『金賞』を受賞するのは、2年連続、3回目の快挙です!

「お米甲子園」は、明日の日本の農業を担う高校生たちに、世界でも有数の「日本のお米」に誇りを持ちその伝統を受け継ぎ、さらなる発展を目指してほしいという思いから米・食味鑑定士協会が主催する「米・食味分析鑑定コンクール:国際大会」の一部門として開催されているもので、全国の農業高校の実習田で育てたお米の食味・品質を競い合う、農業高校で米づくりを学ぶ生徒たちにとっての『甲子園』です。

この大会の審査は、全国から応募のあった検体(玄米1.3kg)から「一次審査」:食味分析計・穀粒判別器による玄米分析、「二次審査」:味度計による数値測定の合計値により15校がノミネートされ、その15校を対象とした「最終審査」で実際に審査員による官能審査が(令和2年度は11月28日(土)静岡県小山町で開催された大会にて)行われ、『最高金賞:1校』・『金賞:4校』・『特別優秀校:10校』が決定するというしくみです。

今年度は、本校から「作物」専攻班と「環境農業」専攻班の両方から応募したお米(検体)の中から、「作物」専攻班の「にこまる」が『金賞』を受賞。(※昨年度は同大会で本校「環境農業」専攻班の「にこまる」が同じく『金賞』を受賞しています。)実は、本校は平成24年度からこの大会に9回連続で挑戦し、『金賞』を3回(平成24年・令和元年・2年)、『特別優秀賞』を3回(平成25・26・27年)受賞しているんです!

12月24日(木)、2学期の終業式を終えたこの日は、地元の山陽新聞社様から取材を受け、受賞した「作物」専攻の生徒たちが頼もしい表情で応じてくれていました。

今日は2年生が「にこまる」の稲刈りをしました。2回目の稲刈り実習でしたが、みんなとても上手です。

今年は、「トビイロウンカ」の被害が凄まじく、学校の田んぼでもあちこちに『坪枯れ』の被害が多発しました。

稲刈りの難易度が上がった実習でしたが事故やケガもなく安全に実習することができました。