令和5年6月29日に先輩を囲む会が行われました。本校を卒業し、各方面で活躍されている卒業生を招いて、科別に講演をしていただきました。農業土木科には、5名の卒業生の方がお越しくださいました。

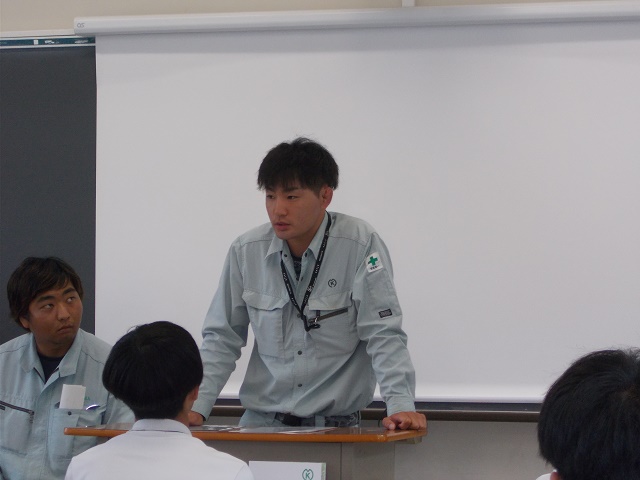

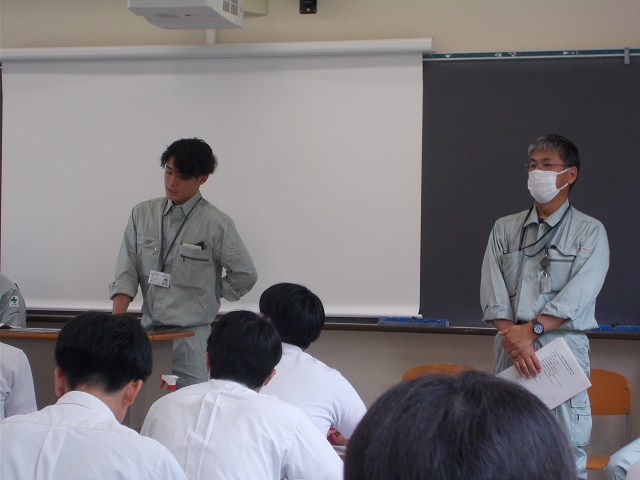

西武技術コンサルタント株式会社より、昭和61年度卒の須田哲様と平成30年度卒の町田龍也様が来てくださいました。仕事をするうえで大切なことは「信頼を得ること。」日頃から先輩や後輩とのコミュニケーションをしっかりしておくことで良好な人間関係が築けると。また高校生のうちに出来ることは何でも積極的にやること。それが仕事をするようになったときに、自分から行動を起こせる力になるのだそうです。

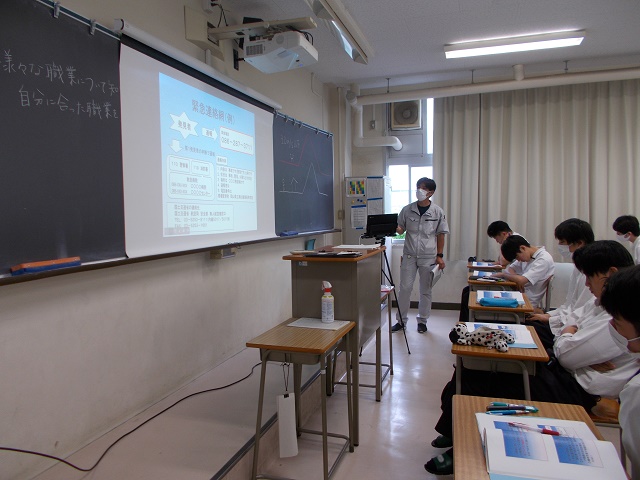

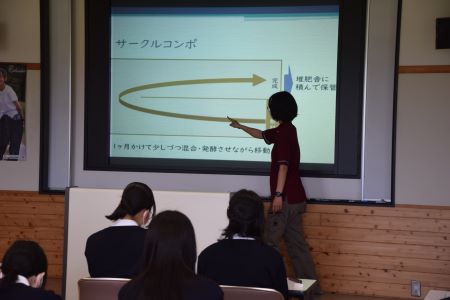

岡山県高梁地域維持補修課より、令和3年度卒の岡本智紘様が来てくださいました。実際の仕事内容を写真や動画で見せてくださり、とてもわかりやすく説明してくれました。中学校受験の際に自分の進路を考えたそうで、勉強は頑張ればがんばった分、身につくので今のうちにしっかりとやっておくと良いとアドバイスを頂きました。

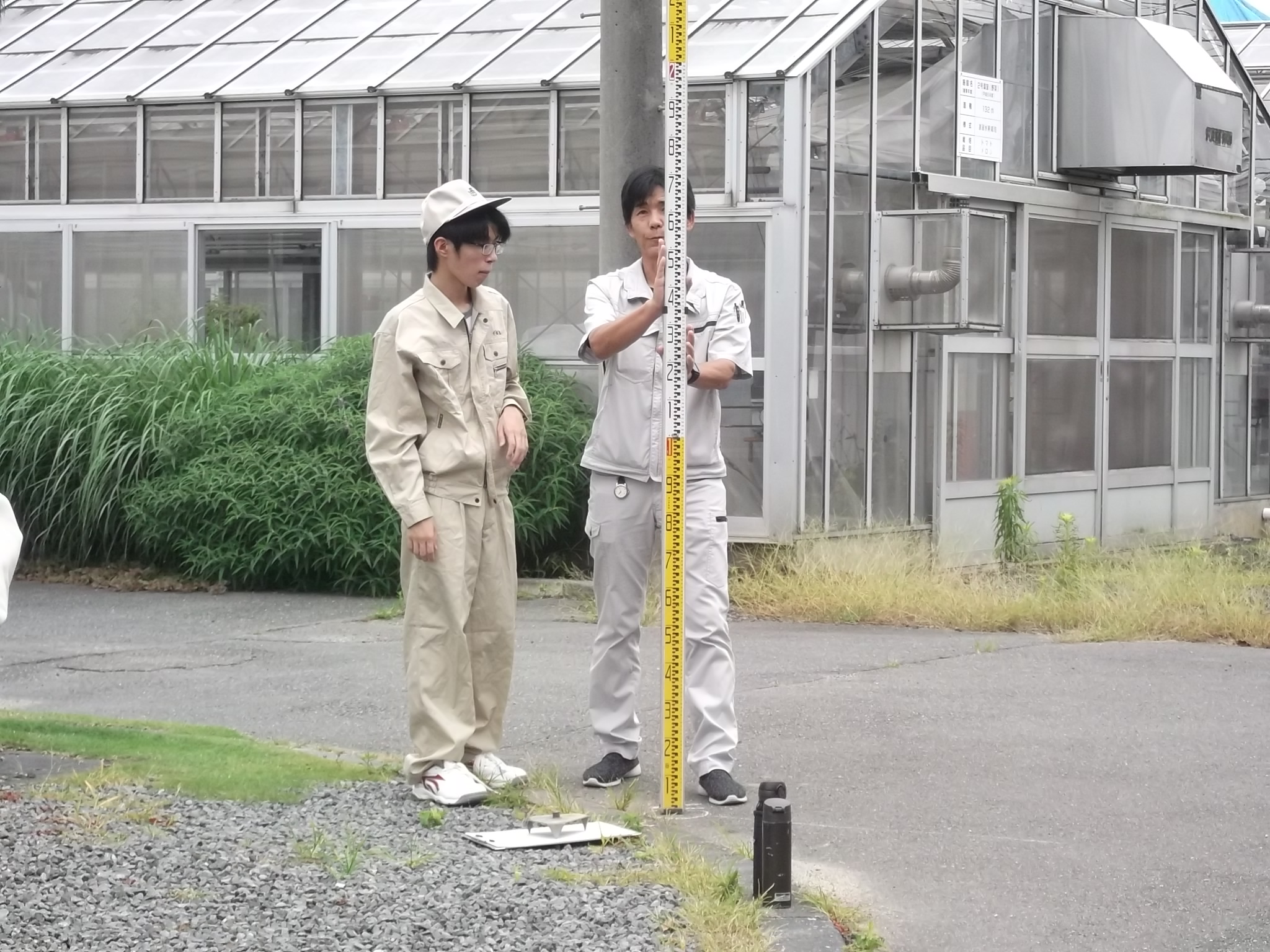

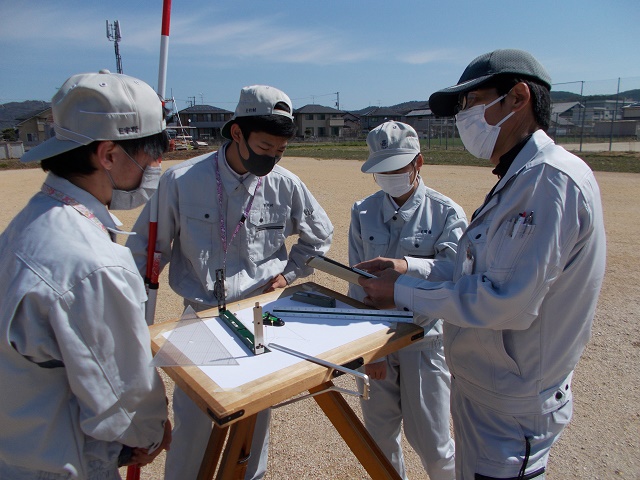

株式会社 笹山工業より、平成31年度卒の熊代隼斗様が来てくださいました。入社してから測量を覚えるのに苦労したそうで、高校時代に特にレベルやセオドライトをもっとしっかり勉強しておけばよかったと振り返られていました。今からでも遅くないので、やれることはしっかり頑張ってとエールもくれました。

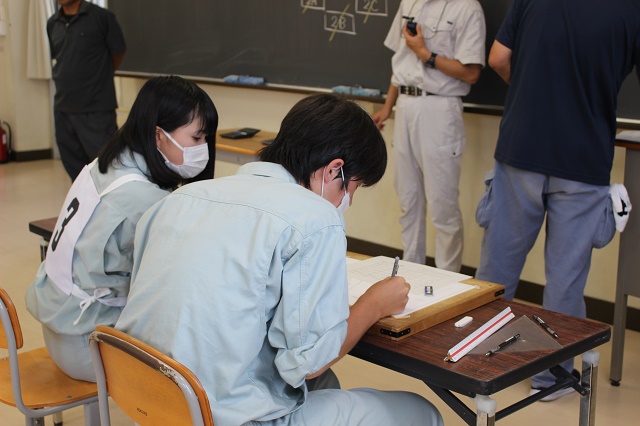

目黒建設株式会社より、令和2年度卒の小村航大様が来てくださいました。進路を決定するうえで大切にしたことは「自分がこれなら続けられる」と思うものを選んだそうです。はじめの頃は図面を読み取ることが出来ず苦労したそうですが、ものづくりを通して完成したときの達成感や喜びが、今の仕事にやりがいを感じられるそうです。

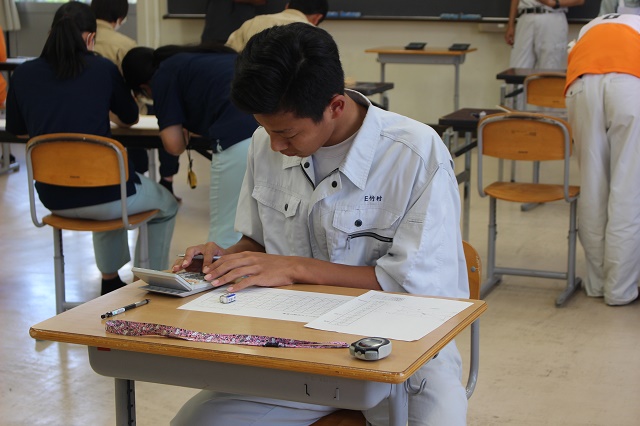

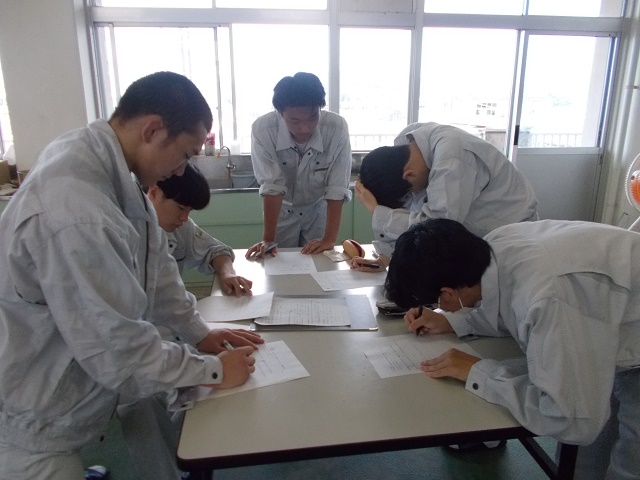

様々な仕事内容から社会人の心構え、苦労話や高校時代のエピソードまで、経験に基づいたさまざまなお話をお聞きすることができました。質疑応答の場面では、多数の生徒が積極的に挙手して質問し、更に具体的な事をお聞きすることができました。これから本格的に始まる進路決定に向けた取り組みを前に、良い刺激を受けることができました。本日は貴重な時間を使い、後輩のためにお集まりくださりありがとうございました。