長年、草花部を中心にして要望してきた発芽室が設置され、3月15日16時から業者の方からの取り扱いの説明を受けました。

花苗等の発芽、フラワーアレンジメント練習用の生花や果物の保冷に効果的に生かしていきたいと考えています。

発芽室の設置にご尽力賜りました関係者全員に厚くお礼申し上げます。

長年、草花部を中心にして要望してきた発芽室が設置され、3月15日16時から業者の方からの取り扱いの説明を受けました。

花苗等の発芽、フラワーアレンジメント練習用の生花や果物の保冷に効果的に生かしていきたいと考えています。

発芽室の設置にご尽力賜りました関係者全員に厚くお礼申し上げます。

倉敷×総社 備中薄荷(はっか)物語 3月19日~21日 10時~16時

場所: 旧堀和平邸(総社市総社2丁目5-20) 東総社駅から約5分

高農ハッカ入りハーブティーの連携機関である、NPO法人総社商店街筋の古民家を活用する会から案内があり、15日に、本校の4つのハーブ商品を預けました。

今回は急な案内で、生徒は参加できませんが、NPOの方で試飲販売を実施してくださいます。

当日は、合同会社吉備のくに未来計画(倉敷)や同NPOのハッカ商品販売や、日本ハッカ(和種薄荷)の展示もあります。

吉備路観光案内センターで販売開始。

同センターは、国民宿舎サンロード吉備路内の南端、サン直広場(農産物販売所)のすぐ南にあります。

この販路開拓が出来たのは、日本ハッカ関係で連携している総社市観光協会会員の、「NPO法人総社商店街筋の古民家を活用する会(金丸理事長)」のご協力があったからです。

同センターから3月9日、“他のお茶同様に販売を始めました。売れ行きも良く在庫1袋のものもあり、追加納品してください“と有り難い連絡が入り、2回目の納品をしました。

畜産科学科2年生の実験動物専攻生10名は岡山市北区にある岡山県動物愛護センターと動物愛護館で研修を行いました。センター所長から「行政の立場からの動物愛護について」、愛護課担当者から「動物愛護の現実と考え方」のお話がありました。その後、センター施設を見学しました。

愛護館では、「譲渡犬制度」、「動物愛護活動」についての説明がありました。

この研修を通して、「人と動物との関わり方」、「動物の命」についての考えが深まりました。

3月5日に食品科学科1年生が、キミセ醤油株式会社の高橋 憲公様の講演を受けました。

「醤油づくりについて」というテーマで、醤油に関するお話しをしていただきました。

「醤油の製造工程」や「醤油づくりを生かした新商品の開発」などをわかりやすく講話して下さいました。

講演会は、生徒がプロの先生から、直接、食品製造の技術を学ぶ貴重な機会となっています。

3月4日に岡山市立高松公民館で「第15回 食と環境・復興フェア」が開催され、本校も参加しました。

駐車場で園芸科学科の草花を、館内2階で食品科学科のキウイフルーツジャムや畜産科学科の鶏卵などを販売しました。

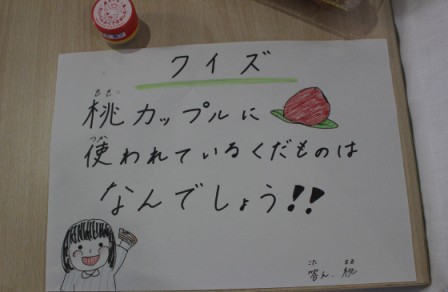

また、復興支援をきっかけに交流を深めた福島県立明成高校の皆さんと共同開発したバームクーヘン「桃カップル」も販売しました。

イベントの一環としてクイズを出題しました。

地域の皆様が、多くお越し下さいました。誠にありがとうございました。

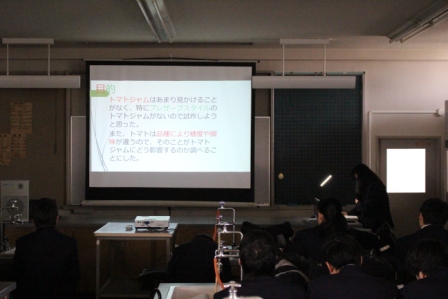

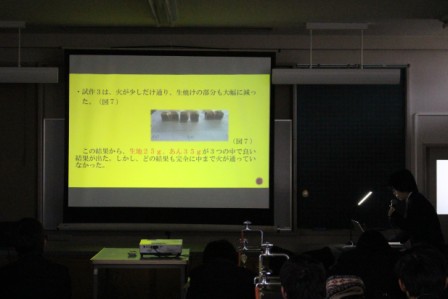

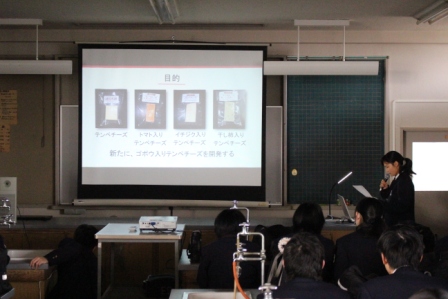

食品科学科(F科)の3年生は、食品の開発、栄養分析、衛生検査等をテーマに一人一課題で「課題研究」の授業に取り組んでいます。

その集大成として、2月1日と2月2日に「平成29年度 食品科学科 課題研究発表会」を開催しました。3年生は1年間をかけて研究に取り組み、この発表会に向けて研究報告書の作成や、プレゼンテーションの準備をしました。

2月1日は、3年生の発表を食品科学科1年生が熱心に視聴しました。

これは、トマトジャムの製造についての発表です。

これは、ジェノワーズ生地の配合についての発表です。

これは、饅頭の新製品開発についての発表です。

これは、テンペチーズの製造についての発表です。

2月2日は、食品科学科2年生が来年度の自分の研究テーマを考えながら、視聴しました。

これは、ソーダブレッドの製造についての発表です。

課題研究発表会は、3年生にとって3年間の専門学習の集大成です。聴衆として参加した1・2年生にとってもよい刺激になりました。

1月26日に食品科学科1年生と2年生が、浅口市鴨方町にある平喜酒造株式会社で実習をしました。

日本酒の製造を体験しました。

洗浄した酒米は「水切り」をします。一袋の重さは10㎏あります。

手作り大吟醸酒の仕込みです。原料の酒米を蒸しています。これを「蒸米」といいます。

蒸米した酒米を、巻き簀の上で放冷します。

蒸して、放冷した酒米を麹室へ移します。

麹室で蒸した酒米を広げ、麹が繁殖しやすい温度へ調整します。

いよいよ種麹を振りかけます。職人の技術を目の当たりにしました。

これは麹の「切り返し」の作業です。種麹を付けた酒米を手でほぐし、布をかけて、寝かします。

約3mのタンクの上から櫂(かい)を入れます。これを「櫂入れ」といいます。空気を入れて、酵母の発酵を促します。

現場実習は、地域産業を学び、食品製造に関して知識を深める貴重な機会となりました。平喜酒造株式会社の皆様、貴重な機会を設けて下さり、ありがとうございました。

今回は、デコレーションケーキの製造について紹介します。

食品科学科3年生は、3年間で最後の食品製造実習になりました。

型に入れて、焼いた生地を網の上で放冷します。

スポンジ生地を半分に切り、ホイップクリームやフルーツを挟みます。

イチゴや黄桃のシラップ漬けを切って、下準備をします。

回転台を使用し、スポンジ生地にホイップクリームを塗っていきます。

各自で思い思いのデコレーションをしていきます。

絞り袋を使って、ホイップクリームで飾り付けをします。

フルーツを乗せて、完成しました。完成したケーキは、各自で持ち帰りました。

食品科学科では、一年生の「農業と環境」の授業で作物の栽培について学習します。その目的は、食品製造の原材料となる農産物の生産過程を知るためです。12月と1月の実習を紹介します。

12月28日 収穫が終わったハクサイを片付けます。

畑から黒マルチを回収し、備中ぐわで耕うんします。

ブロッコリーの周りは耕うんしました。

ブロッコリーの花らいが、直径5㎝になりました。

1月1日 元旦のブロッコリーの様子です。

花らいが少しずつ生育しています。

1月11日 ブロッコリーの外葉で、枯れる箇所が増えました。

花らいが大きくなりました。1月18日にブロッコリーを収穫しまし

た。

これで今年度の食品科学科における野菜の栽培は、終了しました。