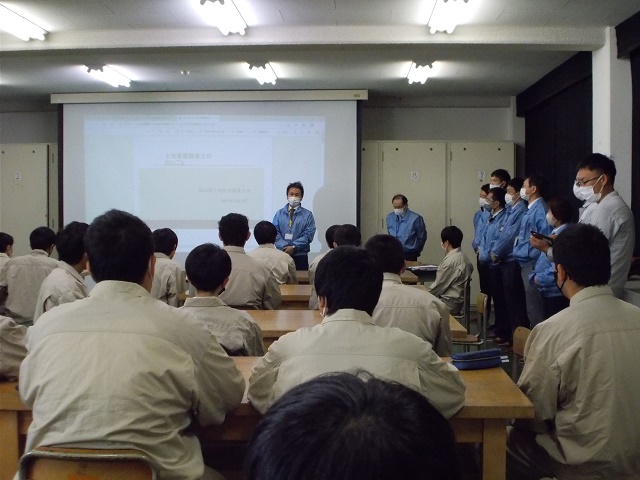

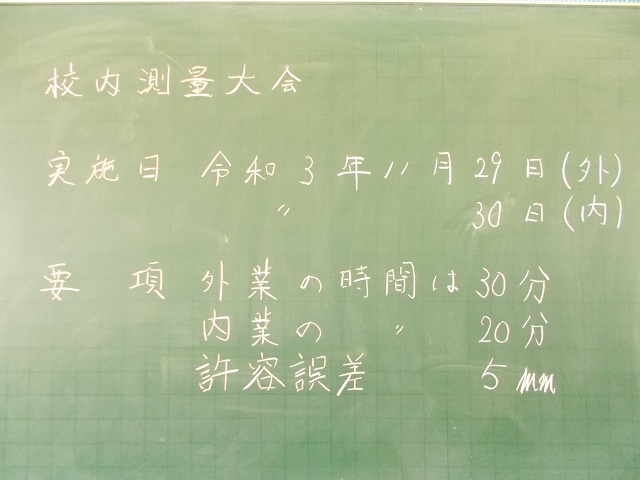

12月16日(木)農業土木科2年生を対象に、社会人講師として岡山県土地家屋調査士会の方々8名にお越しいただき、土地家屋調査士の仕事について教えていただきました。

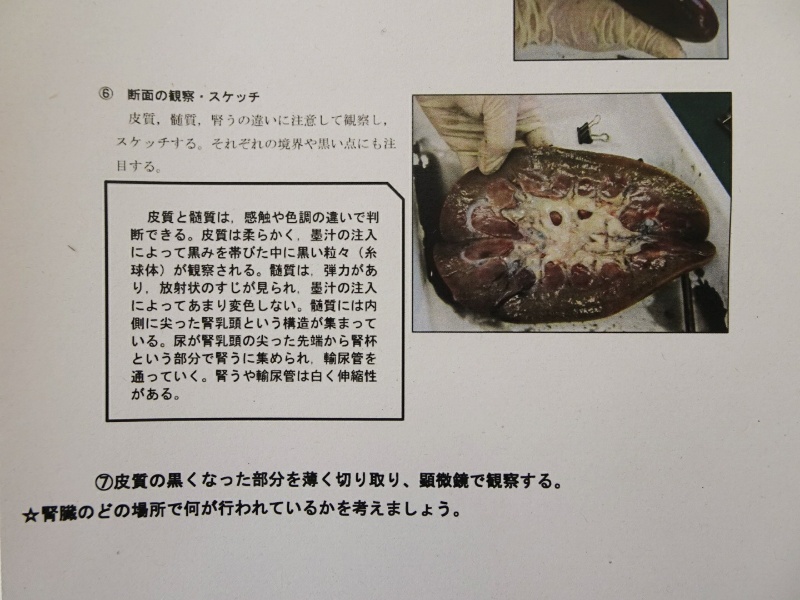

あまり聞き馴染みのない仕事ですが土地家屋調査士とは、地図に沿って正確に測量や調査を行い、土地の境界をはっきりさせ登録するのが主な役割です。

実際に外へ出て学校周辺の境界点を探したりしました。普段何気なく歩く道にも、様々な印があり、そこでの生活のために工夫して建てられた建物があることなど、知らないことがたくさんありました。また資格を取るためのアドバイスや、実際にお仕事をされての経験談についても教えて下さいました。

高農の卒業生の方も来られており、生徒にとってはとても身近に感じることができたのではないでしょうか?今日のお話が聞けたことは、将来の選択肢の一つになることでしょう。岡山県土地家屋調査士会の皆様、ありがとうございました!!!

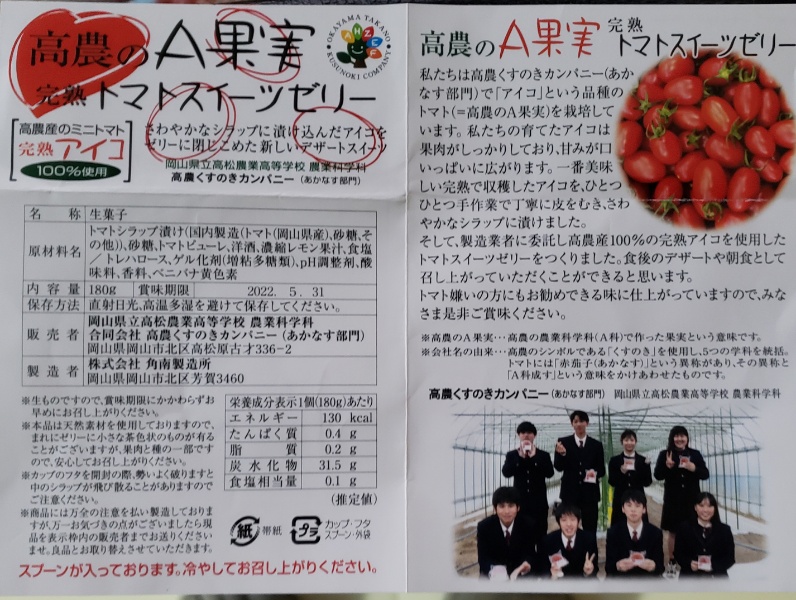

「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるトマト。農業科学科野菜専攻では寒くなりましたが、加温した水耕栽培のハウス内でまだまだ収穫中です。

「トマトが赤くなると医者が青くなる」といわれるトマト。農業科学科野菜専攻では寒くなりましたが、加温した水耕栽培のハウス内でまだまだ収穫中です。

本当によく頑張りました!!!これからもより精度の高い測量ができるように頑張ります。

本当によく頑張りました!!!これからもより精度の高い測量ができるように頑張ります。