6/27薄荷地ビール試験醸造を目指して!

(薄荷にこだわった特産物づくり)

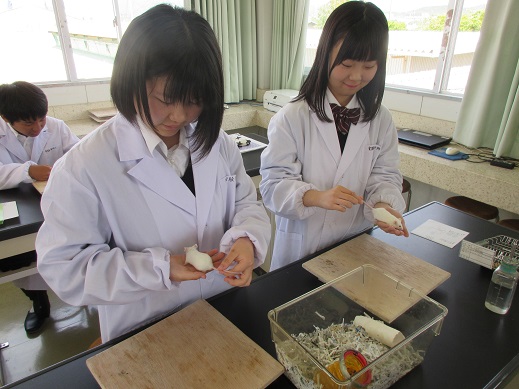

和種薄荷は、岡山の在来作物。 5月21日(火)には、吉備土手下麦酒醸造所 西村耕司氏にお越し頂き、2年園芸セラピー専攻生13名が次のような実験を行いました。

①フレッシュなハッカ葉を使った「薄荷真空抽出実験(第二日目)」

写真1:矢掛佐藤農園ハッカ 写真2:高農ハッカ 写真3:生葉10gに計量

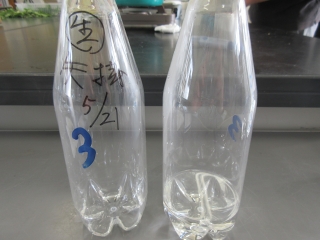

写真4・5:真空抽出法で実験 写真6:抽出結果(左:矢掛は時間が短く少しのみ。右:高農ハッカ)

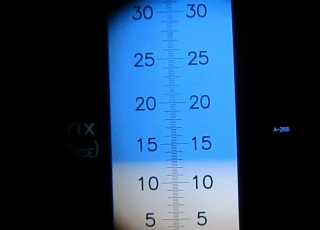

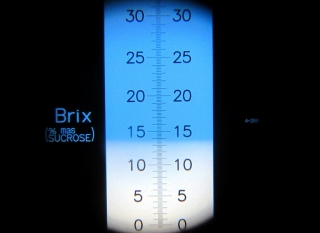

②麦芽200gを使って糖度を高める実験を行いました。

写真7:麦芽 写真8:麦芽の計量 写真9:65℃にキープ

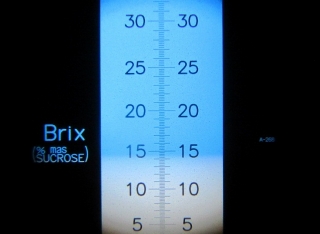

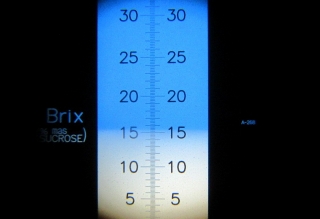

写真10・11:屈折糖度計で糖度の確認 写真12・13・14・15:糖度の上昇

2.生徒の感想

■麦芽実験

・初めて麦芽を使って糖度を上げる実験をしました。アミラーゼが働く65℃を保つ必要がありました。70℃を超えたこともあり、65℃温度を一定に保つのは難しかったです。

・何とか糖度15度を超えましたが、10度を超えてからはなかなか上がりませんでした。最後に飲んだ麦芽は甘すぎてビックリしました。

■真空蒸気抽出法

・(手動で)絶えず真空を保ち、また(蒸気が通る)パイプを冷やし続けることが難しいことでした。3人グループで交代しながら何とかすることができました。

・前回の乾燥ハッカの方がハッカの成分が強く出るのではないかと思いました。

・真空抽出法の最後、(終了時)違うパイプを抜くと逆流するから気をつけて行いました。

・成分の抽出作業は人の手でずっと管を持ち冷やすだけだったりだけど、その作業だけでもすごく大切な作業だと分かりました。

・続ける植物の成分を抽出してパイプを抜いた後、冷やす水にそのパイプを浸けてしまい逆流してしまいました。

■ホップ

・ビールの材料のホップには、様々な種類があり、香りがまったく異なりました。(カスケードホップ(乾燥花)、ザーツホップ(ペレットで)、シトラホップ(ペレットで)

①元気なミントの枝を確保。

①元気なミントの枝を確保。