12月17日、無事にくすの木コンサートを開催することができました。ご来場くださった皆様ありがとうございました!!

12月17日、無事にくすの木コンサートを開催することができました。ご来場くださった皆様ありがとうございました!!

今年も200名近いお客様にご来場いただき、大変感謝しております。これからも地域に愛される両部として活動していきますので、よろしくお願いいたします。

さて、1つ連絡があります。お客様の中で、ひざかけをお忘れになった方がいらっしゃいます。お心当たりのある方は、学校の事務室にありますので、取りに来ていただけると有り難いです。

食品科学科では、専門学習の一環で、社会人講師の先生による講習会を数多く設けています。

本年度、第三回目の米粉パンの講習会を、12月8日に3年生を対象に開催しました。

今回は、クリスマスに食べられる菓子パン「シュトーレン」を米粉で製造しました。生地を分割し、ドライフルーツやアーモンドを準備します。

生地にドライフルーツやアーモンドを混ぜ込みます。

講師の先生に実演をしていただきました。先生のお手本を参考に、生地を成型していきます。

上火200℃下火210℃のオーブンで30分焼きます。

同時にバターをオーブンで溶かします。

焼き上がりました。

焼き上がったら、「米粉シュトーレン」を溶かしバターに1分漬けます。

取り出して1分後にグラニュー糖を全体にまぶします。

「米粉シュトーレン」が完成しました。

講習会は、生徒がプロの先生から、直接、食品製造の技術を学ぶ貴重な機会となっています。

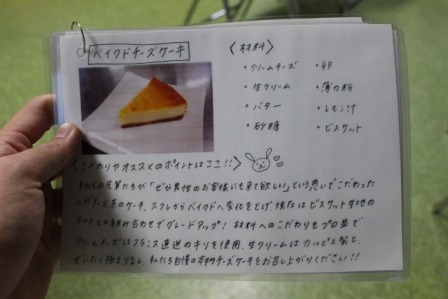

「エフカ・ド・カフェ」は、食品科学科の生徒が有志で活動しています。

第3回目の「エフカ・ド・カフェ」を11月22日に開店しました。今回も地域への開放も行いました。

この日は、雨天で寒さが厳しかったですが、地域の皆様も含めて204名が来店されました。

天候が悪かったため、お店の二階に待合所を設けて、順番に案内を行いました。

待合所には、メニューも置かせていただきました。

岡山市から営業許可をいただいており、許可証の拡大印刷パネルも展示しました。

店内は、多くのお客様で満席になりました。

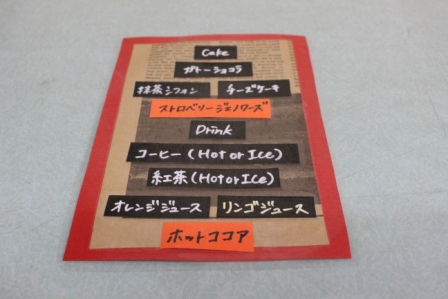

ケーキとドリンクのセットで250円です。今回もケーキとドリンクの組み合わせが豊富です。

ケーキの「ストロベリー・ジェノワーズ」とホットコーヒーのセットです。

ご来店くださり、誠にありがとうございました。

次回の開店は、12月17日(日)の10時~13時です。

ご来店をお待ちしております。

食品科学科では、専門学習の一環で、社会人講師の先生による講習会を数多く設けています。

今回は、12月1日に実施した和菓子製造の講習会を紹介します。食品科学科の2年生全員が参加しました。

餅粉、グラニュー糖、水を泡立て器で混ぜます。

生地を濡らしたさらし布に入れて、蒸し器で30分強火で蒸します。

イチゴのへたを切ります。

粒あんを準備します。

イチゴをあんで包みます。

蒸し上がった生地をボウルに入れて、しっかり混ぜます。

生地をちぎって丸めます。

講師の先生に実演をしていただきました。先生のお手本を参考に、蒸した生地であんを包みます。

2年生も先生のご指導の下、あんを生地で包みます。完成したイチゴ大福は持ち帰りました。

講習会は、生徒がプロの先生から、直接、食品製造の技術を学ぶ貴重な機会となっています。

食品科学科では、専門学習の一環で、社会人講師の先生による講習会を数多く設けています。

今回は、11月28日に実施した洋菓子製造の講習会を紹介します。食品科学科の2年生全員が参加しました。

卵を湯煎しながら、ハンドミキサーで約15分泡立てます。

薄力粉をふるいにかけておき、卵と混ぜ合わせます。

木べらで、生地を手早く混ぜます。

生地を、ハトロン紙を敷いた天板に流し入れます。

生地をカードで平らにします。上火180℃、下火160℃のオーブンで約20分焼きます。

焼き上がりました。取り出したら、すぐにハトロン紙をはがします。

生クリームにグラニュー糖を加えて、泡立てます。

焼いた生地の上に生クリームをパレットナイフで広げます。

講師の先生に実演をしていただきました。先生のお手本を参考に、焼いた生地を巻いていきます。

こちらは、先生が作られたロールケーキです。

2年生も先生のご指導の下、生地を巻きます。

完成したロールケーキは持ち帰りました。

講習会は、生徒がプロの先生から、直接、食品製造の技術を学ぶ貴重な機会となっています。

11月26日(日)、岡山市北区にある動物園内で、岡山市動物愛護フェスティバルが盛大に開催されました。本校からは運営スタッフの補助として、畜産科学科から8名が参加しました。担当は「ポニー乗馬」、「犬のしつけ方教室」、「動物クイズ」、「動物風船づくり」、「愛護活動パンフ配布」。事前に岡山市保健福祉局と日本愛玩動物協会の担当者から指導を受け、いざ本番。多くの来場者に的確に自分たちの役割を果たすことができました。特に小さな子供たちとのふれあいは笑顔いっぱいで対応できました。学校では動物の飼育や活用方法について学んでいます。日ごろの学習実践の場として有意義な一日になりました。

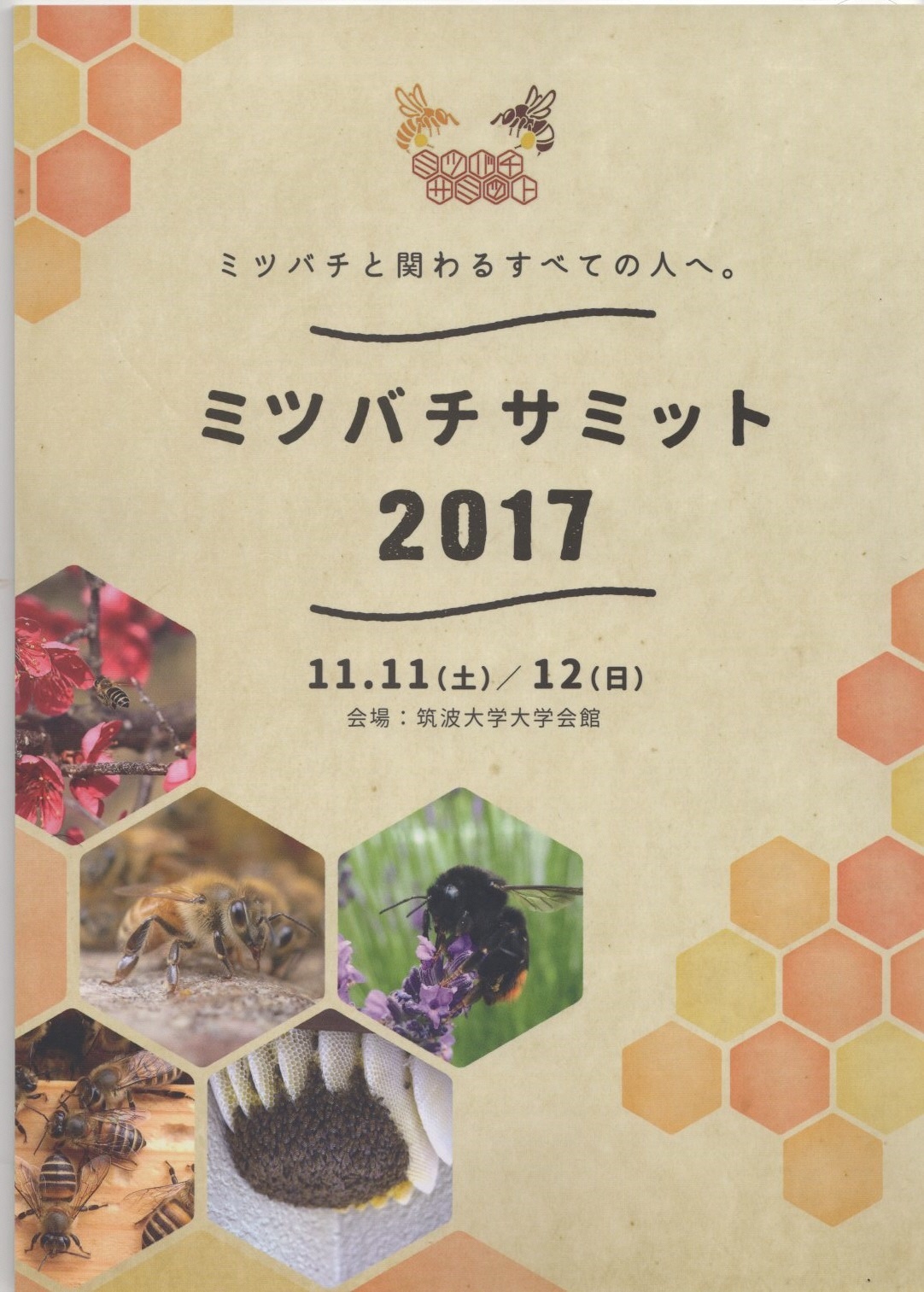

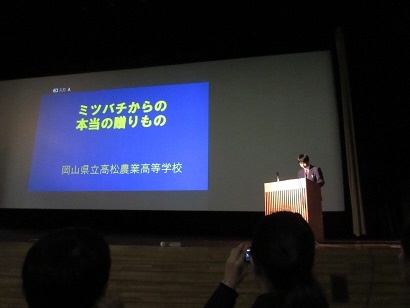

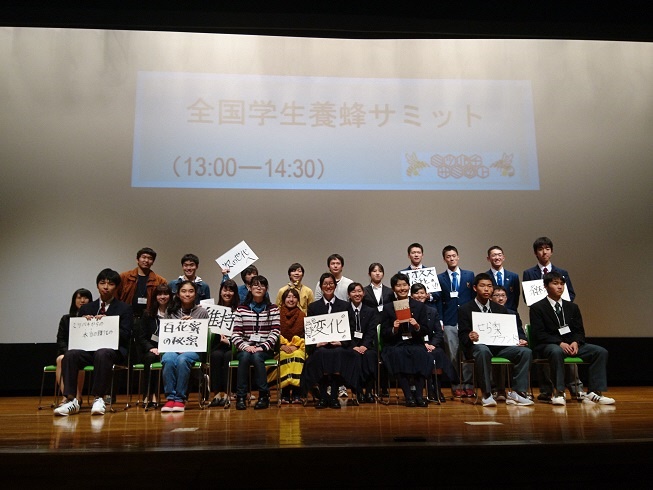

11月11.12日、茨城県の筑波大学で「第1回ミツバチサミット2017」が開催されました。ミツバチに関する研究機関、養蜂農家、企業、大学、一般の方等、千人近い参加がありました。本校は「全国学生サミット」のパネリストとして参加。今まで教材として取り組んできたミツバチとの関わりについて発表してきました。大きな会場での発表はとても緊張しましたが、日ごろの研究の成果を全国の人たちに聞いていただけたことは、とても自信になりました。また多くの人たちとのつながりができたこともよかったと思います。

11月11日(土)の「秋のふれあい市」で食品科学科は、カステラ、イチゴジャム、白桃ジャム、パウンドケーキを販売しました。販売は、食品科学科の3年生が担当しました。

風が強い日でしたが、多くのお客様に来校していただきました。

お買い上げ、誠にありがとうございました。

来年度の「春のふれあい市」も、どうぞよろしくお願いいたします。

今回は、薯蕷饅頭の製造について紹介します。

食品科学科の3年生が取り組みました。

こしあんを丸めておきます。

事前にすりおろし、冷蔵していた大和芋を、すり鉢ですります。

上用粉の上に、大和芋の芋種を入れます。

芋種を内側に折りたたみながら、上用粉を混ぜます。

生地ができたら、手で分割します。

こしあんを生地で包みます。

蒸す前の饅頭です。

蒸し器に移します。

蒸し器で強火で10分蒸します。

蒸し上がりました。光沢が出ています。

完成した薯蕷饅頭は、食品科学科の3年生が持ち帰りました。