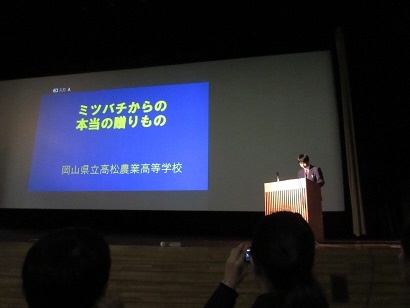

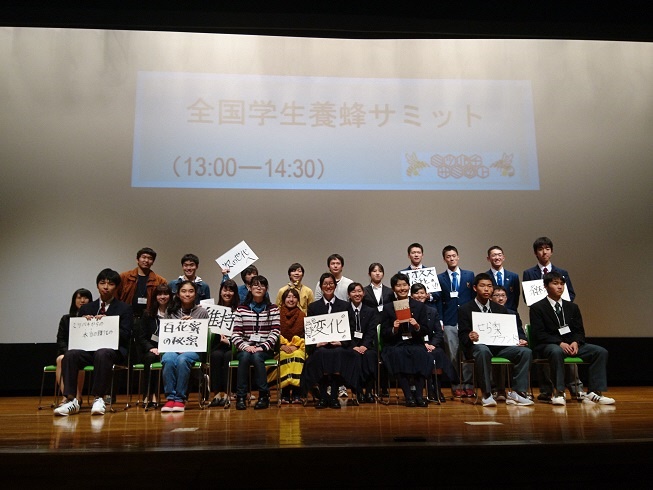

11月11.12日、茨城県の筑波大学で「第1回ミツバチサミット2017」が開催されました。ミツバチに関する研究機関、養蜂農家、企業、大学、一般の方等、千人近い参加がありました。本校は「全国学生サミット」のパネリストとして参加。今まで教材として取り組んできたミツバチとの関わりについて発表してきました。大きな会場での発表はとても緊張しましたが、日ごろの研究の成果を全国の人たちに聞いていただけたことは、とても自信になりました。また多くの人たちとのつながりができたこともよかったと思います。

カテゴリーアーカイブ: 学科

秋のふれあい市 ありがとうございました!!

11月11日(土)の「秋のふれあい市」で食品科学科は、カステラ、イチゴジャム、白桃ジャム、パウンドケーキを販売しました。販売は、食品科学科の3年生が担当しました。

風が強い日でしたが、多くのお客様に来校していただきました。

お買い上げ、誠にありがとうございました。

来年度の「春のふれあい市」も、どうぞよろしくお願いいたします。

薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう)の製造実習!

今回は、薯蕷饅頭の製造について紹介します。

食品科学科の3年生が取り組みました。

こしあんを丸めておきます。

事前にすりおろし、冷蔵していた大和芋を、すり鉢ですります。

上用粉の上に、大和芋の芋種を入れます。

芋種を内側に折りたたみながら、上用粉を混ぜます。

生地ができたら、手で分割します。

こしあんを生地で包みます。

蒸す前の饅頭です。

蒸し器に移します。

蒸し器で強火で10分蒸します。

蒸し上がりました。光沢が出ています。

完成した薯蕷饅頭は、食品科学科の3年生が持ち帰りました。

果樹専攻 キウイジャムづくり

11月中旬の実習でキウイジャムを作りました。皆で手分けをして作業を行い、無事おいしそうなジャムになりました。出来たものは家に持ち帰り試食しました。

- 皮むき中

- 少量なので手で剥きました

- 煮詰め中

果樹専攻 柿の収穫

11月に入り、果樹園の柿もいよいよ色づいてきました。今日は甘柿を収穫しました。本校では富有柿という甘柿を栽培しています。秋のふれあい市でも販売する予定です。

- 収穫中

- 高枝切りハサミ

果樹専攻 キウイの収穫

11月7日(火)総合実習

今日は、本校果樹園に3本あるキウイフルーツの収穫を行いました。細長い円柱型になる香緑という品種を栽培しています。今年は、摘果が不十分で全体的に小ぶりなものが多かったです。秋のふれあい市でも販売予定です。

どら焼きの製造実習!!

今回は、どら焼きの製造について紹介します。

食品科学科の2年生が取り組みました。

ボウルに卵、砂糖、蜂蜜などを入れ、泡立てないように混ぜます。

重曹と薄力粉を入れて、再び混ぜます。

混ぜ終わったら、生地を30分常温で休ませます。

前日より、蜜に漬けて準備していた小豆からつぶあんを作ります。まず、蜜を加熱します。

蜜が沸騰したら、再び小豆を入れて、潰さないように混ぜます。

水分が飛んだら、火を止めて、水飴を加え、つぶあんが完成です。

サラダ油を引いたフライパンで生地を焼きます。

焼き色が付いたら、どら焼きの生地が完成です。

焼いた生地2枚で、つぶあんを挟みます。

完成したどら焼きは、食品科学科の2年生が持ち帰りました。

白桃ジャムの製造実習!!

7月31日と8月4日に白桃ジャムを製造しましたので、紹介します。

食品科学科の1年生が、夏期休業中の実習として取り組みました。

半分に割った白桃から、核を取り除きます。

果肉を変色させないために、アスコルビン酸(ビタミンC)を溶かした冷水へ入れます。

レトルト殺菌機で90℃10分間の加熱処理をします。

皮をむいた白桃を、蒸気がまで加熱濃縮します。

ペクチンを添加します。

クエン酸を添加します。

白桃ジャムを瓶に詰めて、計量します。

再びレトルト殺菌機で90℃25分間の殺菌をします。

殺菌が終了したら、テーブルに並べて放冷します。

ラベルを貼って、商品が完成しました。

11月11日(土)の「秋のふれあい市」で販売します。

果樹専攻 干し柿づくり

果樹園では今年も多くの渋柿が収穫できました。本校では、西条柿は干し柿に、愛宕柿は渋抜きをしています。今日は、実習で干し柿をつくりました。何度目かの作業で皆手際よくできました。出来上がりが楽しみです。

果樹専攻 ブドウジャムつくりました

10月17日(火)総合実習

今年は、着色の悪いピオーネがたくさん残ってしまいました。そこでジャムにすることにしました。完成したジャムは、家に持ち帰って試食しました。

- 煮詰めています

- 完成。家に持ち帰って試食

- ビンを煮沸しています