10月13日水曜日 曇りときどき晴れ

私たち農業科学科1年生は、全員で稲刈り実習をしました。

6月30日に田植えをしたヒメノモチ種をノコガマを使って手刈りしました。刈った後は地干しをして自然乾燥します。

慣れない中ケガには特に注意しましたが、例年以上に、とても綺麗に刈り取りが出来ました。(excellent!)

実った稲穂のように、生徒たちの成長した姿を見てやって下さい!

10月13日水曜日 曇りときどき晴れ

私たち農業科学科1年生は、全員で稲刈り実習をしました。

6月30日に田植えをしたヒメノモチ種をノコガマを使って手刈りしました。刈った後は地干しをして自然乾燥します。

慣れない中ケガには特に注意しましたが、例年以上に、とても綺麗に刈り取りが出来ました。(excellent!)

実った稲穂のように、生徒たちの成長した姿を見てやって下さい!

園芸科学科2年生の「果樹」の授業と、「総合実習」の授業で果樹専攻生が干し柿づくりを行いました。平山果樹園では何種類かの甘柿と渋柿を栽培していますが、この日は干し柿用ということで「西條」という渋柿の収穫を行いました。木にはすっかり色づいた黄色やオレンジ、赤色の実がなっており、落とさないよう気をつけながら収穫しました。

収穫した柿はピーラーやナイフなどを使って丁寧に皮をむきました。皮をむいた柿は紐に吊るして殺菌消毒をおこなったのち、日当たりがよく、風通しのよい場所に干しました。完成が楽しみです。

中玉トマト「フルティカ」の販売が始まりました。3年生の科目「野菜」では秋野菜の播種をしました。

自分で育てた野菜はいつも食べている野菜よりももっと美味しく感じますね。不思議ですね。やってみないと分からないことかも・・・。

自分で育てた野菜はいつも食べている野菜よりももっと美味しく感じますね。不思議ですね。やってみないと分からないことかも・・・。

10月秋晴れの日、農業学習の一環として農業生産法人、農業大学校、観光農園を訪問しました。

参加生徒の感想

参加生徒の感想

「自分の未来に関するとても有意義な時間だった。もっと自分と向き合ってみようと思った。」

「黄ニラ大使に”農業高校生はかっこいい”と言ってもらえたのがうれしかった。これからの学校生活をもっと頑張ろうと思った。」

【校長室便りR3-24】10月11日(月)~15日(金)。朝晩はもう肌寒くなり、高い空にはうろこ雲。秋本番といった季節になりました。中間考査も終わり、学校では2学期の授業が再開されています。農場では、農業科学科の生徒たちが稲刈りに冬野菜の播種等、実習に励んでいました。

園芸科学科の生徒たちは、秋のオープンスクール用のプランター作りや播種実習、そして中庭の池周りの花壇の整備をしてくれていました。

製菓・製パン実習室から漂う甘い良い匂いに誘われて覗いてみると、食品科学科の生徒たちが「カステラ」製造の実習をしていました。

さあ、2学期後半戦も皆で元気にがんばりましょう!

現在、園芸科学科のハウスは、一面色とりどりの草花苗でいっぱいになっています。今年も秋のふれあい市は残念ながら中止となってしまいましたが、草花苗は元気に育っています。販売会はありませんが、個別対応の販売はしていますので、ご入用の方は草花担当まで連絡のうえ、来校ください。

パンジー、ビオラ、ナデシコ、キンセンカ、ストック、ハボタン等秋冬苗(60円~)

ほかにハーブティーなどもありますので、興味あれば声をかけてください。

皆さんこんにちは、畜産科学科です。

畜産科学科では牛、豚、鶏を担当する専攻と、山羊、羊と数種の小動物を飼育する専攻があります。今日はその中のチンチラについて生徒が解説しています。

3年生は課題研究の中間発表が近づいてきました。それに向けて各専攻で仕上げにとりかかっているところもありました。

〈草花専攻〉

プランターを置く台にペンキで色を付けていました。ピンクやミドリで作っていてとてもかわいかったです!サルビアやハボタンが植え付けられているプランターを置くそうです。

〈セラピー専攻〉

レモングラスの収穫をしていました。収穫したレモングラスは、水で洗い根を切って乾燥させます。細かく切ったレモングラスはハーブティーに使われます。セラピー専攻では、日本ハッカを使った「すっきりするっ茶」やレモングラスやレモンバーベナを使った「かおるん葉」などの商品(ハーブティー)があります!

〈果樹専攻〉

新しくできるモモ園では、土を盛って平らにする工程が終わっていました。私たちがいる間には完成しませんが、後輩たちに託したいと思います!数年後には、春には一面に桃の花が咲き、おいしいモモが実る果樹園になることを楽しみにしています!

秋に入り朝晩は肌寒い季節になってきましたが、体調を崩さず頑張っていきたいと思います!

撮影・文章:佐藤、信久

【校長室便りR3-23】10月9日(土)。この日は高松公民館の「水辺教室」が足守川の生石橋周辺で行われ、数人の生徒たちが地域ボランティアとして参加してくれました。

秋晴れの下、小学生や親子連れ等の多くの参加者が集まった2年ぶりの水辺教室。地元の中学生と共にサポーターとして大活躍してくれた本校の生徒たちは「高農環境を考える会」のメンバーです。

班に分かれて1時間ばかりタモ網を使って魚とりをした後、図鑑や資料で捕れた生きものを調べて発表し合いました。

「これはタナゴの仲間…」、「これはヤゴで…これはミズカマキリ…」、「あ、スッポンの赤ちゃん!」

時間を忘れて夢中になっている子どもたちを見ていると、とても嬉しくなりました。本校の生徒たちも、何だか自分たちの方が楽しんでいる様子 (^^;)

最後は参加者全員で、6匹ほど捕れたブルーギルを除いて元の足守川にリリース!

一時ではありましたが、しばし「コロナ」や日常の「仕事」から離れて、心の洗濯ができた一日でした。

10月1日㈮にエイト日本技術開発株式会社の方を招いて、環境調査に関する講義と実習を行いました。自然と調和した地域開発・農業振興に貢献できる土木技術者としてのスペシャリストの育成を目的としています。

対象学年は1年生と3年生です。

1年生は自然環境調査についての講義で様々な調査方法を学びました。その後、高農に流れる用水路で実際に魚を捕獲してみました。胴長を着て水の中へ。思ったより魚をとることは難しかったですが、秋晴れの中で最高に楽しい実習でした!!

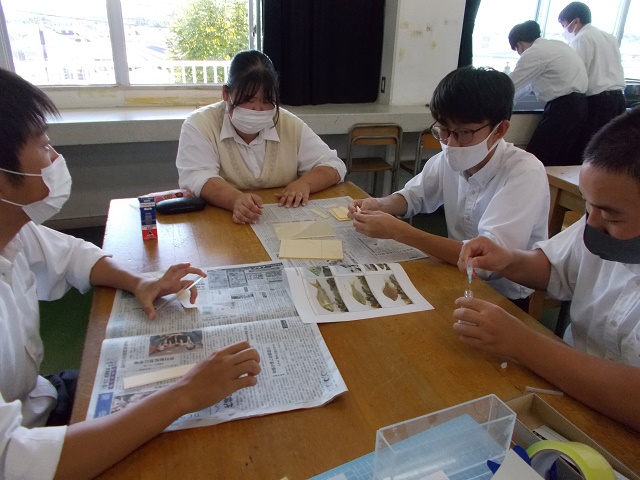

続いて3年生は1年生が採ってくれた魚の生態調査でした。自分たちで観察用の水槽を作り、魚の種類を調べていきました。約20種類の魚がいることを知り、この規模の用水では多い方だそうです。

今回の実習で様々な仕事があり、地道な活動のおかげでこの環境が守られていることを知りました。生物と共により良い環境をつくる仕事を知る、すばらしい時間でした。

エイト日本技術開発株式会社の皆様、本当にありがとうございました。