みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は気温が高く、豚舎の温度計も27℃を記録しました。子豚も母豚もさすがに暑がっている様子でした。こんな時は扉や窓、通風口を開放する。ヒーターの温度を下げるなどの舎内温度の調整をします。豚をよく観察し、適切な管理を心掛けることが大切です。さてここで問題です。繁殖豚を飼育する中で舎内温度は何度ぐらいが良いでしょうか。

※昨日の答え→餌付けをするポイントですが、粉状のエサなので「給水」が確実にできるよう給水器の確保が正解でした。

みなさんこんにちは。畜産科学科中家畜部です。

今日は気温が高く、豚舎の温度計も27℃を記録しました。子豚も母豚もさすがに暑がっている様子でした。こんな時は扉や窓、通風口を開放する。ヒーターの温度を下げるなどの舎内温度の調整をします。豚をよく観察し、適切な管理を心掛けることが大切です。さてここで問題です。繁殖豚を飼育する中で舎内温度は何度ぐらいが良いでしょうか。

※昨日の答え→餌付けをするポイントですが、粉状のエサなので「給水」が確実にできるよう給水器の確保が正解でした。

【校長室便りR2-06】 GW中の学校農場のブドウを観察してきました。

「アレキ」の温室では、連休中も先生が来て「新梢の管理」をされていました。「アレキ」の新梢も一週間でずいぶん生育し、4~50cmに伸びて花穂も大きくなっていました。一本の新梢に花穂が2~3つ着きますが、最終的に1つに間引いていきます。

一方で「シャイン・マスカット」は新梢の長さが 7~80cmに伸びているものもありました。先生がされていたのは新梢の「間引き」作業。枝の密度の高いところは、真上に伸びていたり、重なり合っていたりする新梢を落としていきます。

上の右の写真のように「シャイン・マスカット」の花穂は「主穂」の軸が大きく伸び、本来「副穂」となる「岐肩(きけん)」が「つる」になっていました。

(※ 「副穂」 のことを「岐肩」とも言います!)

上の写真は、ビニールハウスの「高妻」の様子です。花穂も大きくなっています。

上の左の写真は「高妻」の花穂です。こうしてみると品種によって花穂の様子(※特に「花蕾(からい):ブドウの一粒一粒になるつぼみ」の着き方)がそれぞれ異なっているのがわかります。右の写真は新梢の上部に着いた「つる(巻きひげ)」です。

ブドウのこれからの栽培管理作業は、新梢の生育を抑えて、ブドウの房となる花穂の生育にしっかりと養分が回るようにするための作業となっていきます。

→前回のブドウの観察日記(4月28日)へ(クリック!)

★★ 1年生 ★★ 3グループに分けて時間差で登校してもらいます。

前回の登校日と違う時間帯の人がいますから注意してください。

(1番~13番) 8:45~

(14番~27番) 10:55~

(28番~41番) 14:30~

筆記用具・生活記録表・健康観察表、課題(「5月7日」または「登校再開後の最初の授業」と指示されていたもの)全てを持って、気をつけて登校してください。

欠席・遅刻する場合は必ず学校に連絡してください。

<予定内容> 2時間程度を予定しています。 1A教室に集合です。

*課題の提出・次の課題の配付

*生活記録表、健康観察表の確認

*「農業と環境」スイートコーンの観察、最小限の管理作業

*個人面談 など

不明な点、何か変わったことがあれば、担任団まで連絡してください。

(高松農業高校 086-287-3711)

★★ 2年生 ★★ この日は専攻別に、時間差で登校してもらいます。

前回の登校日と違う時間帯の人がいますから注意してください。

作物専攻 9:45~

有機専攻 10:55~

野菜専攻 13:30~

起業専攻 14:30~

<持参物>

*筆記用具・生活記録表・健康観察表

*課題(「5月7日」または「登校再開後の最初の授業」と指示されていたもの)

以上のもの持って、気をつけて登校してください。

欠席・遅刻する場合は必ず学校に連絡してください。

<予定内容> 1時間程度を予定しています。 2A教室に集合です。

*課題の提出・次の課題の配付

*生活記録表、健康観察表の確認

*各専攻の圃場観察。最小限の管理作業

*個人面談 など

不明な点、何か変わったことがあれば、担任団まで連絡してください。

(高松農業高校 086-287-3711)

★★ 3年生 ★★ この日は、前回の登校日と同じ時間で、時間差で登校してもらいます。

(1~6番) 8:45~

(7~12番) 9:45~

(13~18番) 10:55~

(19~24番) 11:45~

(25~31番) 13:30~

(32~38番) 14:30~

<持参物>

*筆記用具・生活記録表・健康観察表

*課題(「5月7日」または「登校再開後の最初の授業」と指示されていたもの)

*「課題研究」に必要なもの

*専門学校への進学を考えている人で、6月からAOへのエントリーを考えている人は、エントリーシートの下書き

以上のもの持って、気をつけて登校してください。

欠席・遅刻する場合は必ず学校に連絡してください。

<予定内容> 1時間程度を予定しています。 3A教室に集合です。

*課題の提出・次の課題の配付

*生活記録表、健康観察表の確認

*各専攻、課題研究の圃場確認。最小限の管理作業

*個人面談 など

不明な点、何か変わったことがあれば、担任団まで連絡してください。

(高松農業高校 086-287-3711)

今日の最高気温は25℃。先日ブログで紹介したヒツジの毛刈りを行いました。実験動物担当の柴田先生、原先生、そして2年畜産科学科担任の柏木先生(保健体育科)が行いました。

まずヒツジをロープで保定し、専用バリカンで刈っていきました。作業時間は30分。毛を刈られたヒツジはすっかりスマートになりました。まるで別の動物のようです。刈り取られた毛量は2.5キロ。2年生の授業(生物活用・総合実習)で毛糸やフェルトに加工されます。

作物専攻では昨年度から教材研究のため様々な野菜を栽培しています。

今年は、一年を通して栽培できるバジルとパセリを栽培します。

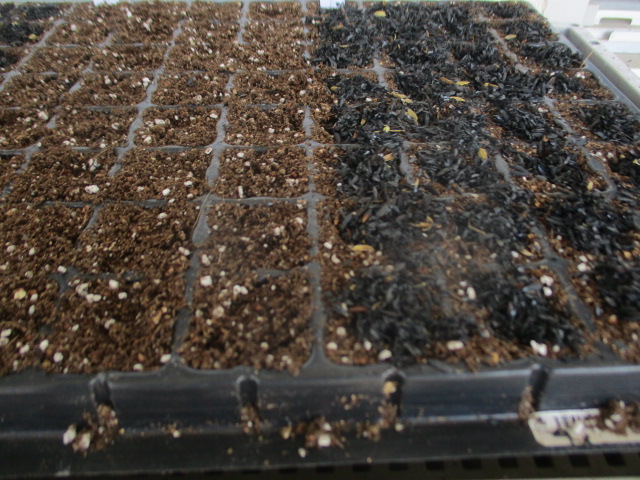

パセリ(白い種) バシル(黒い種)

まず最初に種まき用培土に水分を含ませ、混ぜ合わせていきます。

土が乾燥しすぎていると水をはじき、水分を吸わなくなるため、土の状態を確認しながら散水していきます

今回は128穴のセルトレイを使用します。

培土をたっぷりとかけ上から押さえていきます。全体にムラなく押さえ、培土がしっかり入っていることを確認出来たらスコップで擦切ります。

その後、スコップの柄で溝を作って撒いていきます。

撒いた後は上から覆土(上から土を被せること)していきます。

今年の1月に作成したもみ殻燻炭も覆土として使用し生育にどう影響するのか実験していきます。

最後に潅水(かんすい:水やり)をします。種まき直後の潅水は種子が動いたり土が流れたりするためセルトレイの下から水を吸わせる底面給水(ていめんきゅうすい)と上から霧吹きで行っていきます。

潅水後は新聞紙を上にかぶせ温度の確保と乾燥を防止させます。

芽が出るまでは約1週間前後かかります。丁寧に管理していきます。

今日は前回準備した苗代(稲の苗箱を置く場所)をさらに仕上げていきます。

品種によって水管理が異なるので中心に畔波シートを打ち込みます。

地面が非常に乾燥しているため畔波シートを打ち込む場所に溝を掘り、水を走らせ浸透させます。

それと並行して転圧(上から押さえる)時に砂ホコリが舞わないよう、打ち水をしていきます。

水が浸透したところで畔波シートを打ち込んでいきます。

溝に畔波シートが収まるよう畔波スコップで切り込みを入れてから打ち込んでいきます。

畔波シートは曲がると漏水の原因にもなるので遠くから確認ながら微調整していきました。

最後に水管理をしやすいように管理溝を掘っていきます。

管理機で溝の深さまで砕いていき、鍬(くわ)で上げていきます。中央は畔波シートを補強するよう土を寄せていきます。

実際に箱を置いてみて長さを調整しながら行います。同時に転圧も行いました。

一日実習になってしまいましたが仕上げることができました。

ゴールデンウィーク明けの種まきに向けどんどん準備していきます!

3月中旬に定植(ていしょく:苗や種イモを植え付けること)したジャガイモはどんどん大きくなり追肥・土寄せ(ついひ:肥料を与えること・つちよせ:土を植物に引き寄せて支えること)の時期になりました。

ジャガイモの土寄せには以下の効果があります。

・塊茎(かいけい:イモ)の肥大するスペースを作る

・緑化防止

(緑化とは、土中のジャガイモが地表面に露出して光が当たり緑色に変化する現象です。緑化するとソラニンという毒素ができ商品価値がなくなります。)

今回は普通科の先生方や農業土木科のドローンで空撮も行いながら実習をします。

農業教員指導のもと実習を行いました。

施肥量(せひりょう:肥料を与える量)は株間に約20gずつ与えていきます。

株間に肥料が与えられたら、次は土寄せです。撒いた肥料が隠れるよう、かまぼこ型を目指して寄せていきます。

みんな、試行錯誤しながら寄せていきました。

茎がしっかり隠れるよう注意しながらやっていきました。

実習の裏では、農業土木科の先生によるドローン空撮が行われました。

空からの撮影はよく見えます。植物の生育状態や実習の状況など細かく記録・観察できますね!

みんな、ドローンの行方を追いながらの実習でした。

多くの先生方の協力により午前中には実習が終了しました。

6月の収穫に向け大きくなることを期待します!

野菜専攻ではハウス野菜以外にも、露地(ろじ:外)での野菜も栽培しています。

今年度もジャガイモ(男爵:だんしゃく)を定植(苗や種イモを植え付けること)しました。

発芽も100%に揃いよい出だしです!

今日は追肥・土寄せ(ついひ:肥料をあたえること・つちよせ:土を植物体に寄せること)をしてイモの大きくなるスペースを確保していきます。

肥料は株間(株と株との間)約20g撒いていきます。

その後、三角鍬(さんかくくわ)を使い肥料が隠れるよう、かまぼこ型に土を寄せていきました。

きれいに寄せることができました。トマトの収穫の合間を狙ってジャガイモも収穫していきたいですね!