前回に続き春休み中に果樹専攻新2,3年生が行った実習を紹介します。

◆モモ苗木の定植

モモの苗木を、寮の横に造成中の新しいモモ園に植え付けました。おおまかな作業内容としては、

(1)植え付け場所に穴を掘る。

(2)肥料や土壌改良材を土と混ぜる。

(3)苗木を植えて土を埋め戻す。

といった感じです。新しいモモ園には悦白桃、清水白桃、白露、ゴールデンピーチなどの品種を計21本植える予定です。この日植えたモモは今後10年20年とこの場所でおいしいモモを生徒とともに実らせてくれることでしょう。

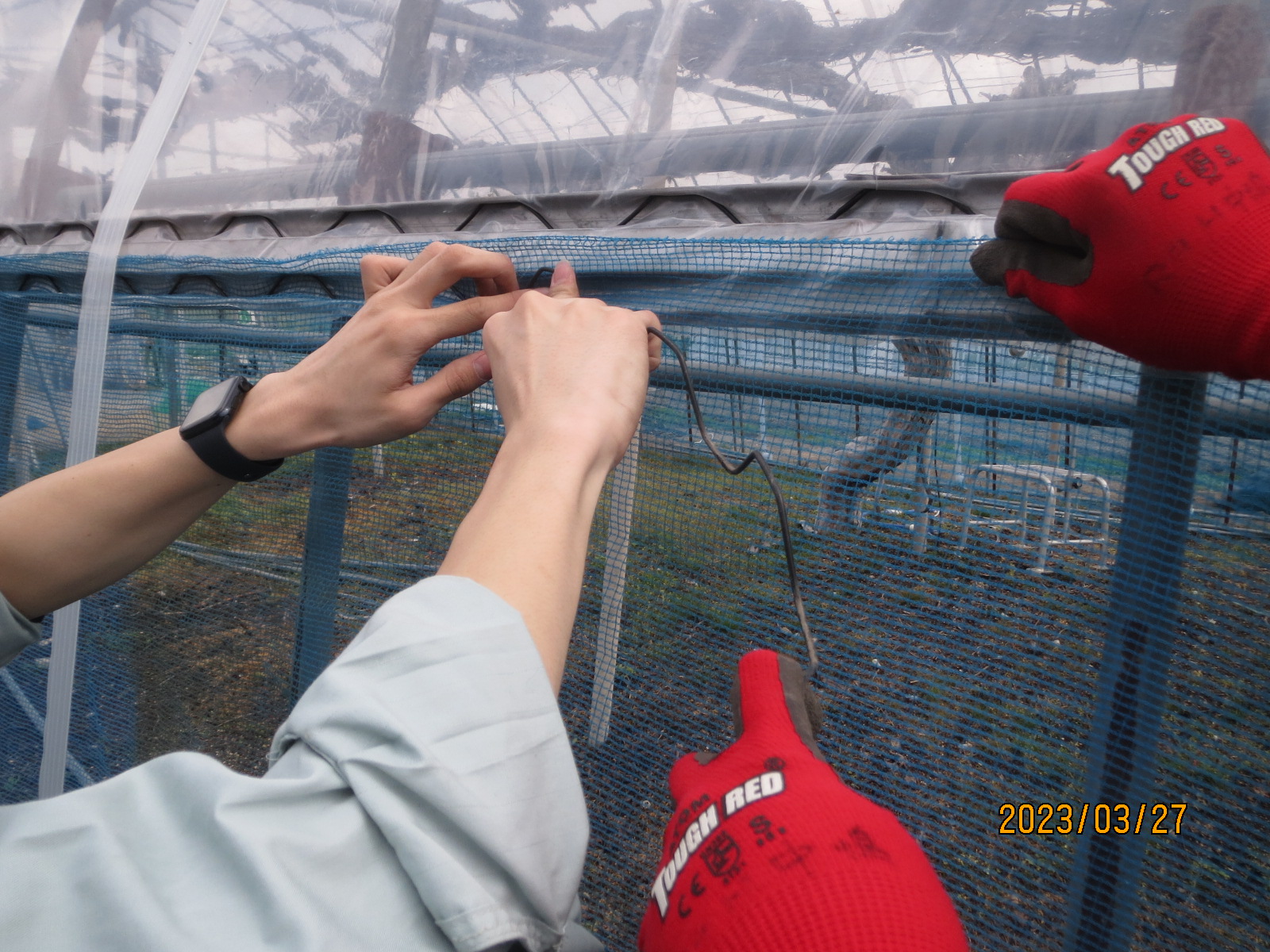

◆ブルーベリー苗木の定植

ここ2年ほど手つかずになっていた園芸科学科順化温室横の花壇スペースを整備してブルーベリー苗木8本を植え付けました。これまで花壇に植わっていたアジサイやツバキ、オリーブなどは中庭に移動してその後ブルーベリーを植え付けました。ブルーベリーは実を食べるのはもちろん、花や紅葉も楽しめ低木性で管理しやすい果樹です。

◆ベリー類の苗木の鉢植え

多くの果樹は大きな木になるものも多いですが、大きくなると管理がしにくくなります。そこでいくつかの果樹では果実の収穫量は下がりますが、管理がしやすく扱いやすい鉢で栽培することにしました。この日鉢植えにしたのは、ブルーベリー6本、レッドカラント1本、ラズベリー1本、イエローラズベリー1本です。今後授業の中で観察、利用していく予定です。