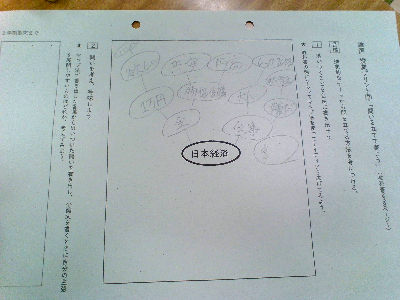

本年度は農業土木科から多くの各種公務員の合格内定者がいるので紹介します。

・国土交通省 中国地方整備局 1名(倉敷市立南中出身)

・岡山県職員 農業土木職 3名(石井中、足守中、高梁中出身)

・岡山県土地改良事業団体連合会 農業土木職 1名(中山中出身)

・総社市役所 土木職 2名(総社西中、足守中出身)

・岡山刑務所 刑務官 1名(早島中出身)

・自衛隊 一般曹候補生 1名(倉敷市立西中出身)

高校卒業後の進路について、想像できない中学生も多くいると思いますが、公務員になれるチャンスがあることを知っていただければ幸いです。