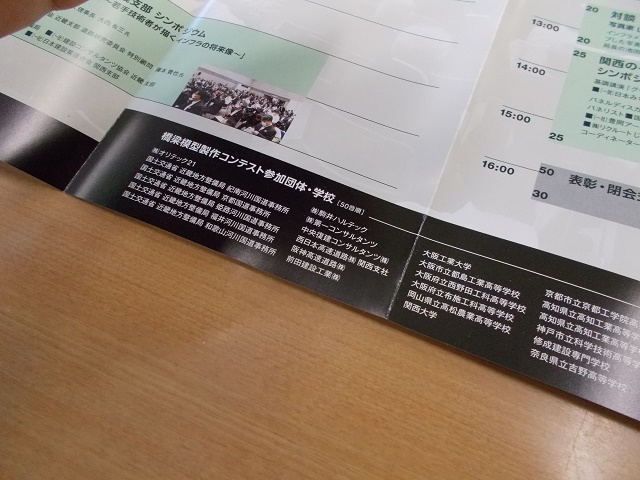

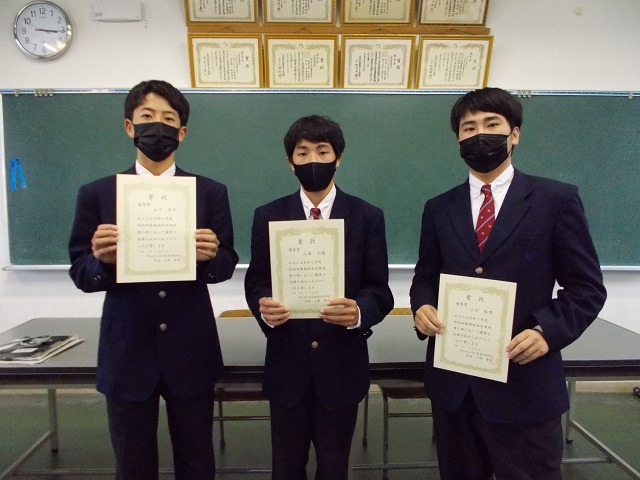

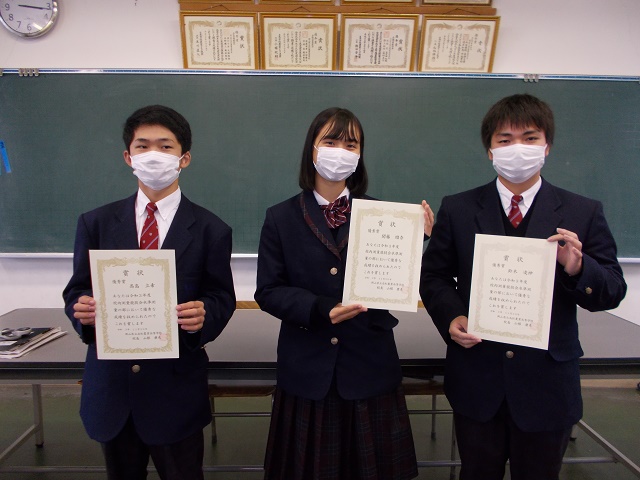

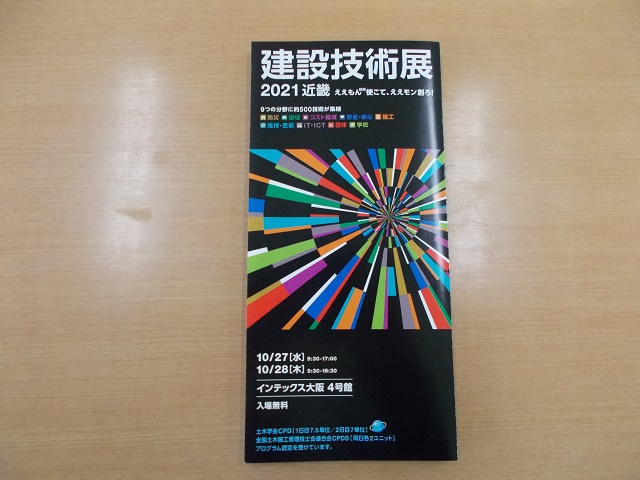

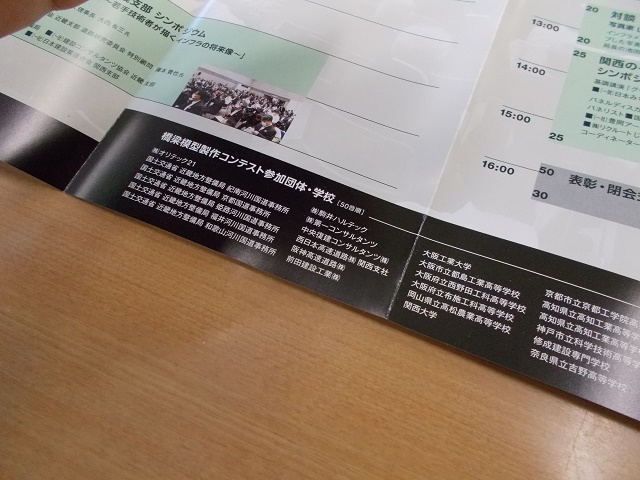

10月27、28日に大阪で建設技術展2021が開催されました。その中で橋梁模型製作コンテストが行われ、学生部門へ44チームのエントリーがある中、高松農業高校より3つの橋梁模型がエントリーしました。

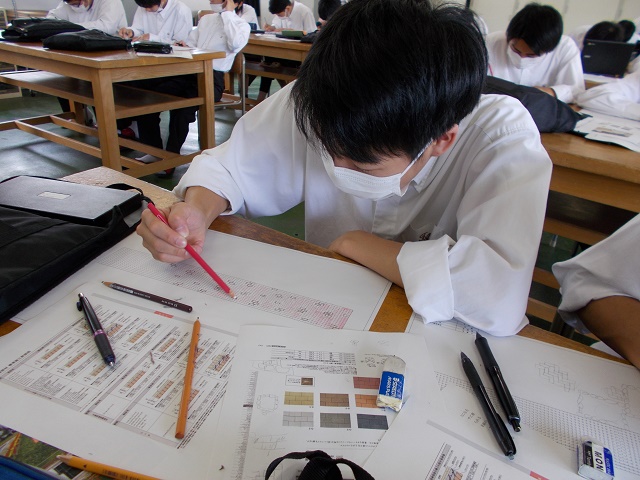

このコンテストでは学識者、橋梁専門家で構成する審員が「デザイン性」「技術度」「完成度」「経済性」を審査した上で、最後の審査項目である載荷試験を実施します。1分間30キロの重さに耐えることができるかを試され、美しさと合理性を兼ね揃えた最も優秀な橋梁模型には最優秀賞が贈られます。

残念ながら当日会場に行くことはできなっかたので、3作品は郵送しリモートでコンテストの様子を視聴しました。 橋梁名 ship bridge

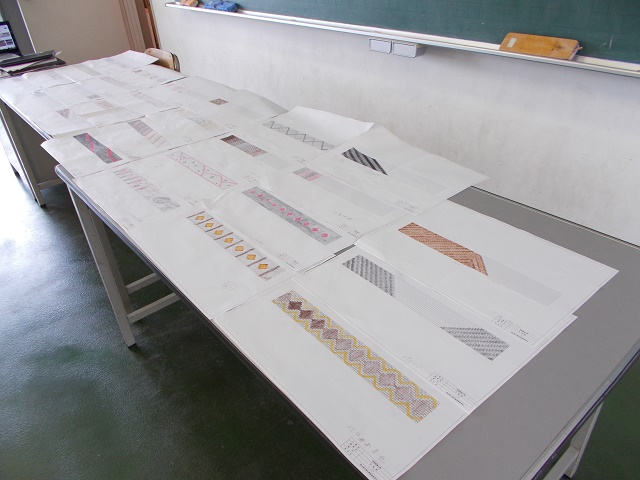

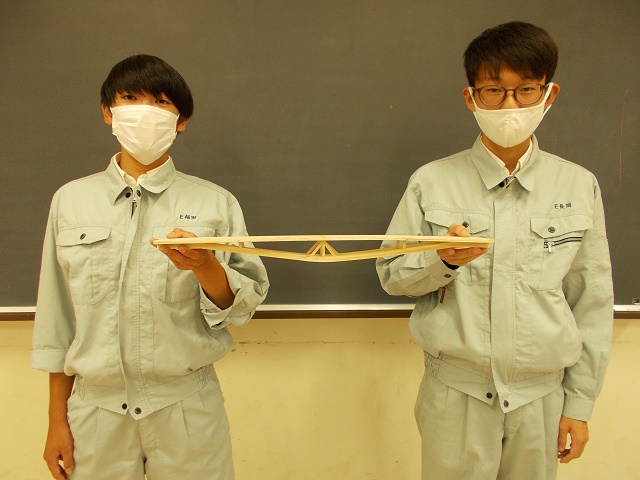

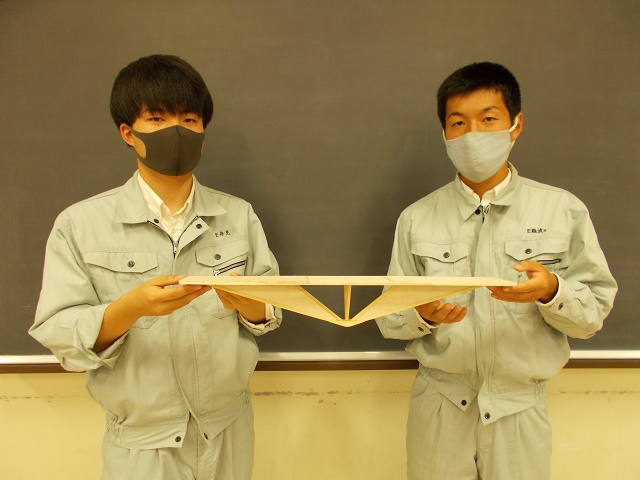

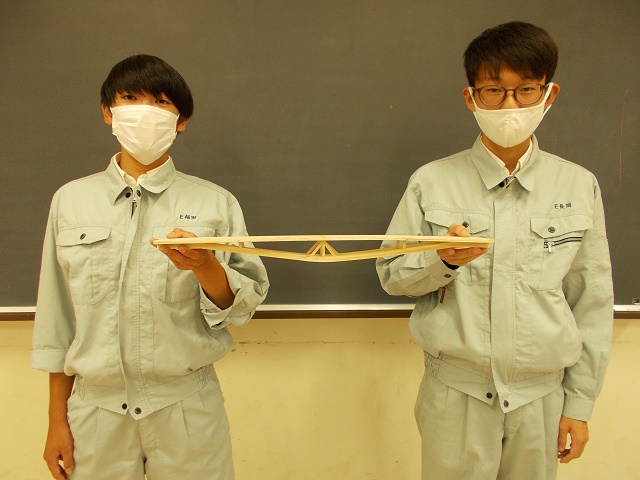

橋梁名 ship bridge

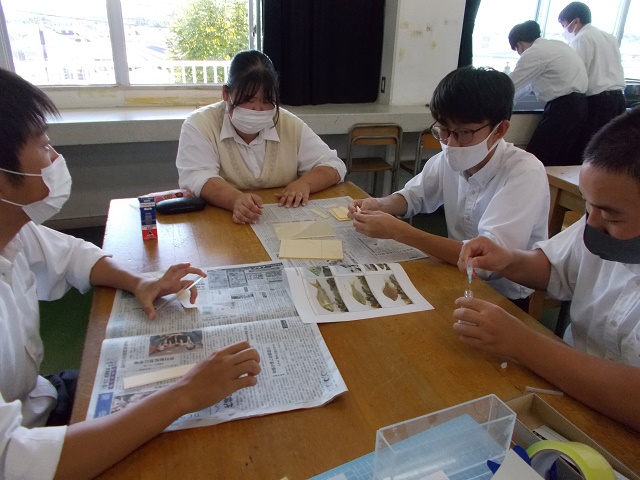

床板の下部にアーチを配し、船に見えるデザインにした。大海原を悠々と進む船のような強さを見せてほしいという願いを込めた。アーチ橋の構造形式により荷重が分散するようにした。

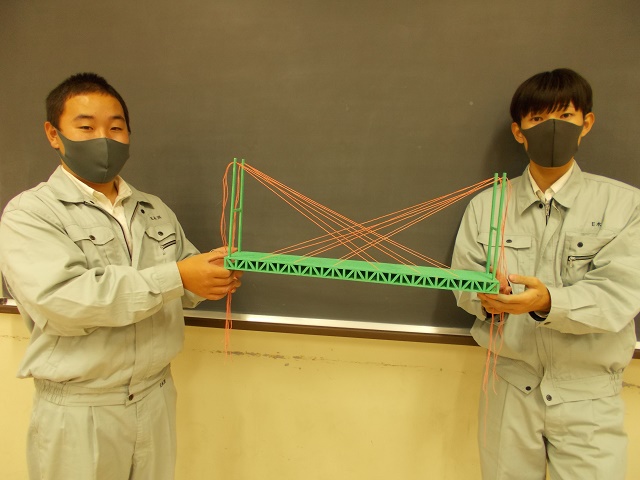

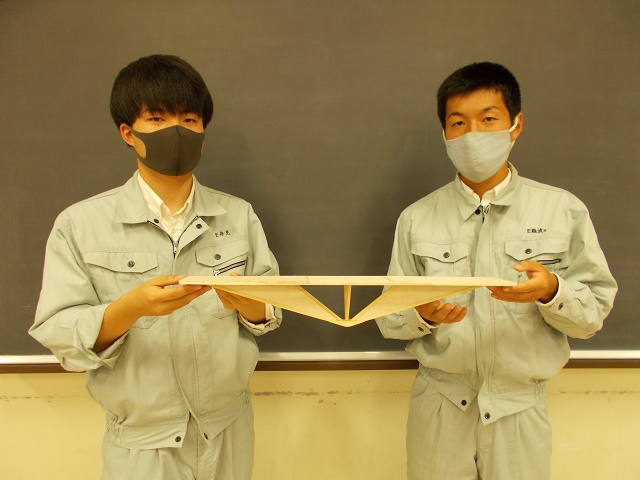

橋梁名 KING

バルサ材を縦に使用して幾何学模様が際立つようにしてデザイン性を高めた。荷重がかかるところに接着面を増やして強度を高める工夫をした。

橋梁名 桃橋

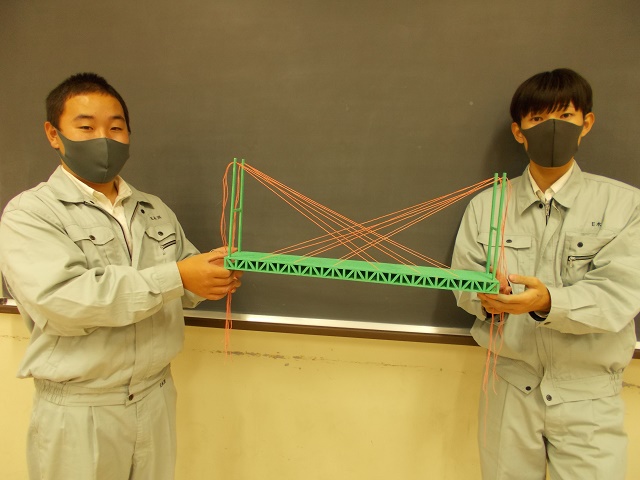

橋梁名 桃橋

郷土岡山、備中高松発祥の桃太郎伝説と県の特産品の清水白桃より桃をコンセプトにして橋梁のデザインにした。床板同士の接着面を増やすために、それぞれをジグザグにカットして噛み合わせた。

結果、どの作品も30キロの荷重に耐えることができませんでした。試作ではクリアできたのですが、少しでも「軽く」という思いから最後まで軽量化を図りチャレンジした結果です。来年は後輩へこのチャレンジのバトンを渡します。改善点などをしっかりと分析しまとめ後輩へしっかりと引き継いでほしいと思います!!!

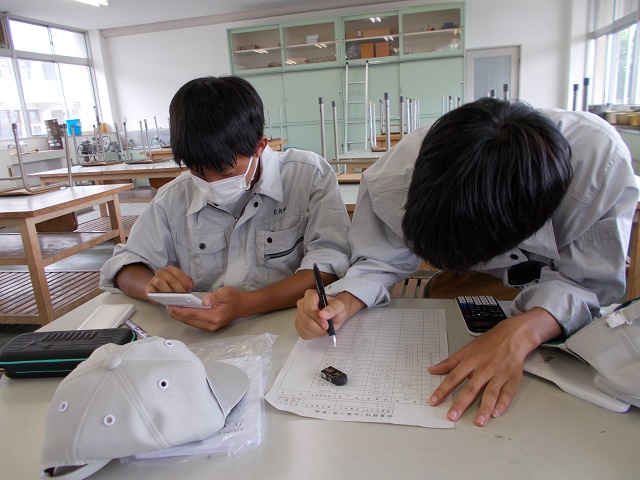

本当によく頑張りました!!!これからもより精度の高い測量ができるように頑張ります。

本当によく頑張りました!!!これからもより精度の高い測量ができるように頑張ります。

橋梁名 ship bridge

橋梁名 ship bridge

橋梁名 桃橋

橋梁名 桃橋