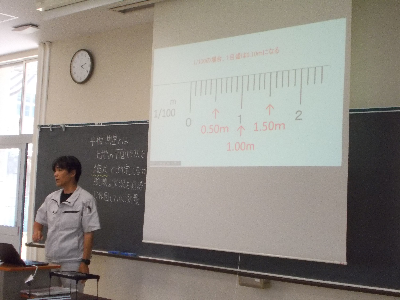

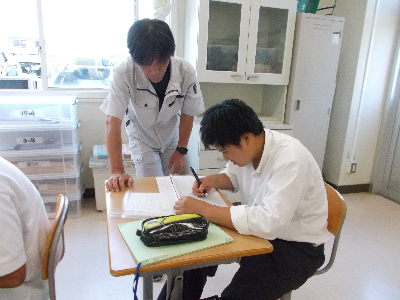

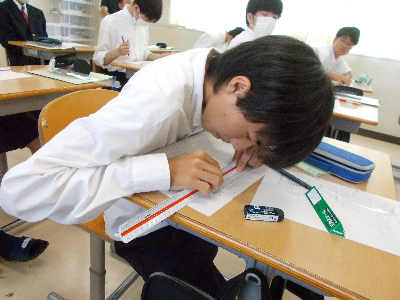

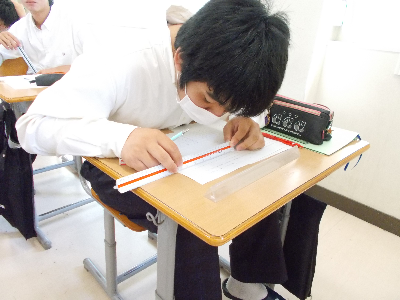

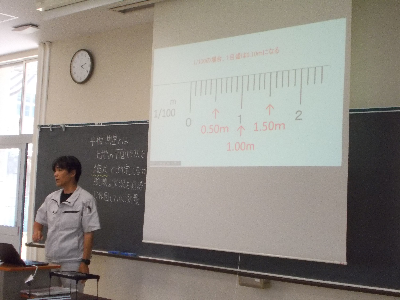

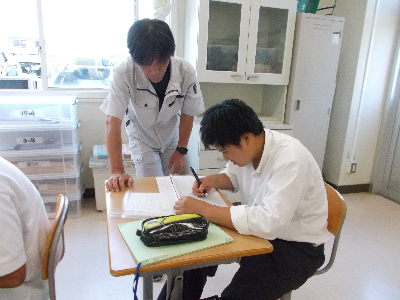

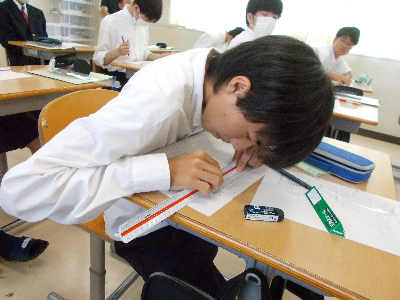

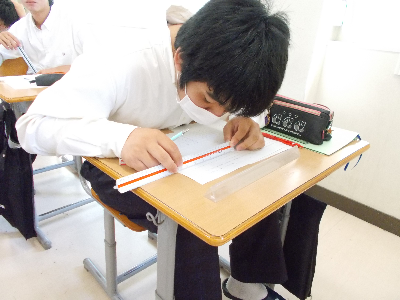

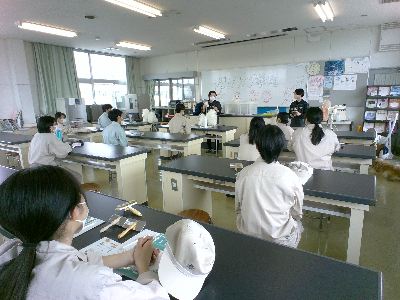

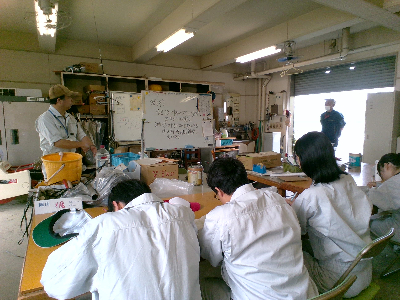

総合実習で平板測量の実習をするにあたり、必ずマスターしなければならないのが、三角スケールの使い方!!

三角スケールとは、縮尺したものさしであり、1/100〜1/600の目盛りがあります。実測した距離をすぐに図上に書き取ることができるものです。三角スケールの正しい使い方を学び、読み取りの練習をしました。最後は確認テストもおこないましたよ!!

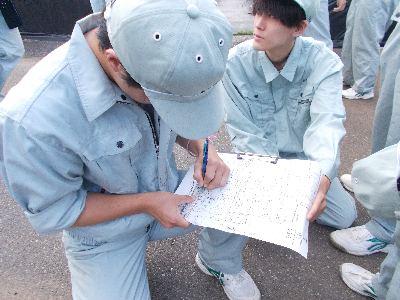

さあ、今度は実践していくよー!!天気が心配だけど…

総合実習で平板測量の実習をするにあたり、必ずマスターしなければならないのが、三角スケールの使い方!!

三角スケールとは、縮尺したものさしであり、1/100〜1/600の目盛りがあります。実測した距離をすぐに図上に書き取ることができるものです。三角スケールの正しい使い方を学び、読み取りの練習をしました。最後は確認テストもおこないましたよ!!

さあ、今度は実践していくよー!!天気が心配だけど…

5月にしては少し汗ばむ陽気だったので、実験動物専攻2年生5人がハク(ヤギ)とコウメ(ヒツジ)のシャンプーをしました。4歳のハクは凛々しく、18歳のコウメは若々しく仕上がりました。また、6月には同じように削蹄とシャンプーをしていきたいです。

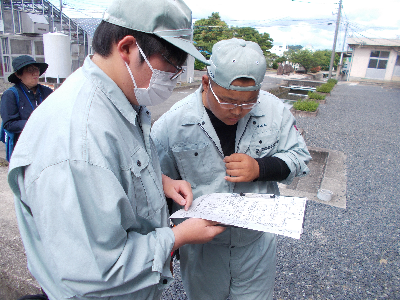

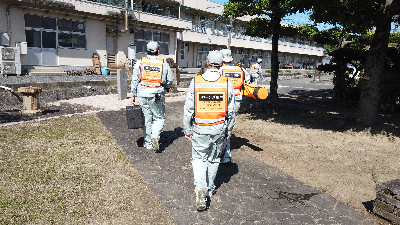

6月から校内でトラバース測量を勉強しています。トラバース測量とは距離と角度の組み合わせで測量します。前回の続きで、グループに別れ、決められたエリアを測量していきます。校内地図を見ながら踏査で測点を確認し、距離測定をした後、デジタルセオドライトを使い角度を測量しています。

測量の目的は地図や図面を作成したり、これらに含まれる情報(距離、高低差、面積、体積など)を利用するためです。設計や施工を行う場合にはこの基礎資料がとても大切で、多くの場面で『測量』という技術は使われており、無くてはならない仕事です。

今年度も先輩から引き継いだプロジェクト「スマート農業の研究」を行います。

まずは、GNSS(人工衛星)とUAV(ドローン)を使い、農業科学科の水田を測量しました。

次回からは、UAVによる水田の生育診断方法を学習し、実践していく予定です。

ブドウが順調に育っています。現在ブドウは開花が終わり、果粒が小豆程の大きさに成長しています。本校で栽培している高妻やピオーネ、シャインマスカットといった品種では、その栽培過程で植物ホルモンの一種であるジベレリンを2回処理(花や実に溶液をつける)します。これによってブドウを種無しにしたり、大きくしたりすることが出来ます。現在はちょうど2回目の処理時期にあたり、この日は2年生の果樹専攻生が作業を行いました。作業はまず、ジベレリン溶液を作るところから行い、すべてのブドウの房に溶液を浸けていきます。見落としがないようよく確認をしながら行いました。日に日に目に見えて大きくなっているブドウの粒を見ていると今後の出来がとても楽しみになってきます。

6月7日(金)5・6時間目 農業科学科 3年生 総合実習 農業流通(起業)専攻の授業の様子です!

本日の実習内容は、アイコトマトの収穫と出荷調製作業です。

美味しそうに実ったトマトを畝ごとに収穫し、収穫量を計測します。

その後一つ一つを計量し、S・SS・規格外・裂果に仕分けします。

Sサイズ以上はくすのきカンパニーが製造・販売している「高農のA果実完熟トマトスイーツゼリー」に加工するために、3kgに分けて袋に入れ一旦冷蔵庫に保存します。

SS以下は、小さいものの方がお弁当等にいれるのに重宝されるため販売します。

出荷の準備ができたら、ハウスに戻って芽かき(余分な芽を摘んで実に栄養分を集中させる作業)を実習しました。

6月1日に岡山市の花き市場で行われた花き市場フェアに参加してきました。この催しは花き市場全体が販売会場となり花を中心に様々農産物が販売されるイベントです。この日は草花専攻2年生6名が本校の花や生産物・加工品などを持ち込んで販売実習を行いました。本校も花苗だけでなく、モモジャム、トマトゼリー、ハーブティー、キュウリ、トマトなどの野菜や加工品を販売しました。花き市場ということもああり、本校以外にも多くの草花販売ブースがあり、多くのお客でにぎわいました。参加した専攻生は販売での接客を体験するとともに、花に関わる多くの商品の見学をとおして知識、経験を深めることができました。

この日は総合実習の時間を利用して岡山市西河原の弘済会に2年生の草花専攻生6名が行ってきました。今回は、建物の外にある約10m程の花壇を学校で育てたジニア、サルビア、マリーゴールド、ニチニチソウ等の花苗とペチュニアのボールプランターを持ち込んできれいに装飾しました。

約80本の苗の定植とボールプランター9鉢の設置を協力して行い、約1時間ほどで完成しました。校外での植栽実習は、日々の実習の成果を確認できるよい機会となり、専攻生の自信にもつながっているようです。

6月6日(木)5・6時間目 1年生「総合実習」平山果樹園での実習風景です!

まず平山果樹園まで学校のバスで移動。15分程かかります。

着いたら実習棟で今日の授業の目標や作業手順を学習します。

今日の目標は2つ!

①ブドウのジベレリン処理(実を大きくするために薬品につけます)

②キウイの摘果(一つの実に栄養が集中するように実を減らします)

初めての作業に戸惑いながらも、一生懸命作業することができました!