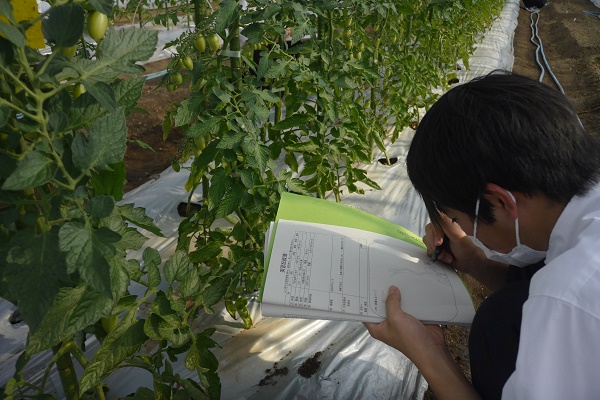

播種から30日たったスイートコーン。1年生の皆さんが登校日ごとに行なった適期作業によって、ほぼ順調に生育し、葉数は8~9枚になりました。ちょうどこのころ、体の中ではこれからトウモロコシ(食べる部分)に育っていく雌穂(しすい)の赤ちゃん(幼穂)の形成がはじまります。

そこで2本立ちだったものを1本立ちに間引き、更に「追肥(ついひ)」をして赤ちゃん(幼穂)を大きく育てます。またこれから背丈がどんどん高く伸びるので、風などによる倒伏(とうふく=倒れること)を防ぐため「土寄せ(つちよせ)」をしてやります。根や葉を傷めないように慎重に行うことがポイントです。