分娩して1晩立ちました。後産(あとざん)は昨日の夜には出ていました。双子なのでやっぱり後産は2つなんです。初めての経験でした。

分娩後2回目の搾乳ですが、左前の乳房から前搾りでストリップカップに「ブツ」が出ました。

PLテスターで検査したところ「乳房炎」が確認されたので、生理食塩水で乳房を洗浄しました。分娩後の免疫力低下によるものかと思われますが、慢性化するのが怖いのと、食欲もないので獣医さんに診療をお願いしました。

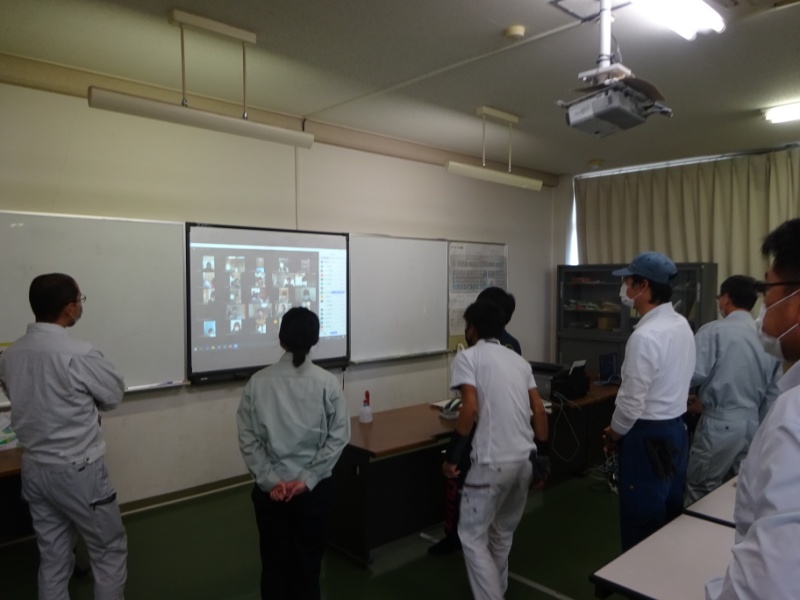

仔牛達は、元気に母牛の乳を飲んでくれています。E科の先生が様子を見にくれたので哺乳をしてもらいました。2頭いるのでありがたかったです。

仔牛は、すぐにウンチをしました。体内に貯めていたウンチ(胎便)です。

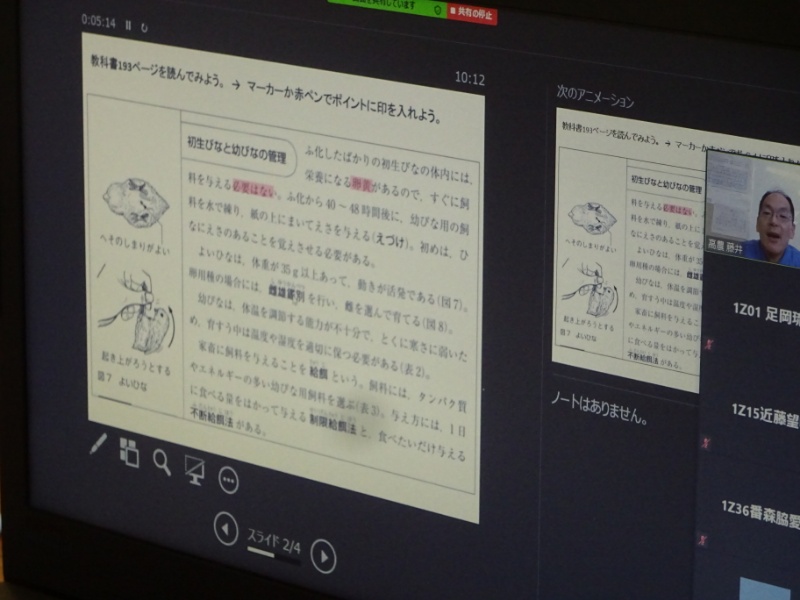

「初乳」には、母牛の「免疫(めんえき)」を仔牛に取得させることと、「胎便(たいべん)」を出させるための下剤の役目があります。