園芸科学科草花専攻では、毎年母の日に向けてカーネーションの栽培、ラッピング、販売までを校内で行っています。今年は約150鉢を準備し、母の日に向けて開花調節を行い、草花専攻生が一鉢一鉢丁寧にラッピングを行いました。5月11日、12日の放課後に校内で販売実習を行い、生徒や職員が思い思いの花の色やデザインのカーネーションを選んでいました。日頃の感謝伝えられる日になるとよいですね。

園芸科学科草花専攻では、毎年母の日に向けてカーネーションの栽培、ラッピング、販売までを校内で行っています。今年は約150鉢を準備し、母の日に向けて開花調節を行い、草花専攻生が一鉢一鉢丁寧にラッピングを行いました。5月11日、12日の放課後に校内で販売実習を行い、生徒や職員が思い思いの花の色やデザインのカーネーションを選んでいました。日頃の感謝伝えられる日になるとよいですね。

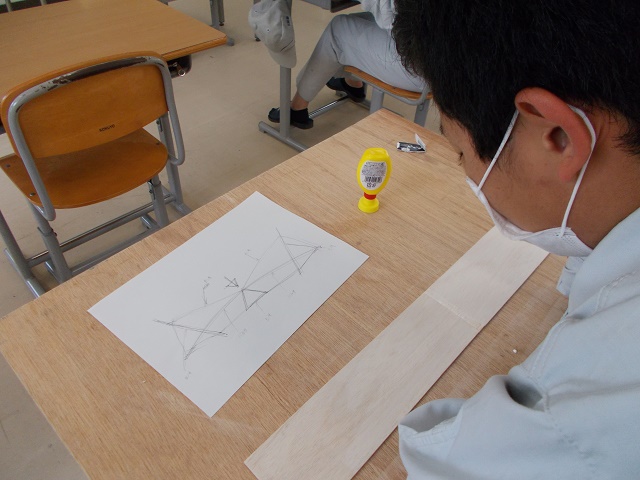

農業土木科は2年生より3専攻に分かれて実習が始まります。設計専攻班、施工専攻班、環境専攻班の3つに分かれてより専門的な知識・技術の習得をめざしていきます。

こちらは設計専攻班の活動の様子です。

今年こそ入賞めざして頑張るぞ〜!!!

農業土木科は2年生より3専攻に分かれて実習が始まります。設計専攻班、施工専攻班、環境専攻班の3つに分かれてより専門的な知識・技術の習得をめざしていきます。

こちらは環境専攻班の実習の様子です。

令和5年5月11日(木)

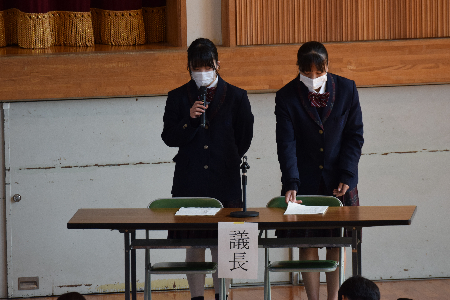

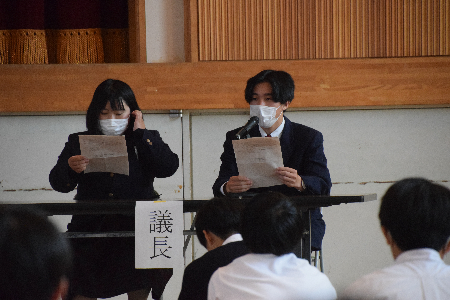

本日1〜2校時を使って、生徒会・農業クラブ・家庭クラブの総会を開催しました。4年ぶりに全員が体育館に集合しての総会となりました。

10分間の休憩の後、農業クラブ総会を開催しました。

開会の言葉に続いて、会長あいさつ、そして三輪校長先生から成人代表あいさつがあり、議長団の選出と資格確認の後に議事に移りました。

令和4年度行事報告、会計決算報告、監査報告に続き、令和5年度活動方針(案)、行事計画(案)、予算(案)が提案され、全て了承されました。

最後に、家庭クラブ総会を開催しました。

家庭クラブ会長・成人会長(三輪校長先生)の挨拶に続き、議長選出と資格確認が行われました。続いて、令和4年度行事報告・会計決算報告、令和5年度行事計画(案)・予算(案)が審議され、全て了承されました。

本日の総会を受けて、生徒会・農業クラブ・家庭クラブそれぞれが本格的に活動していきます。高農生が、それぞれの場面で生き生きと活動できるように皆で力を併せて行きましょう。役員の皆さん、そのリーダーシップをよろしくおねがいします。

4/29・30(土・日)に行われた春季地区大会に参加しました!

ハンドボールは7人制の球技です。

メンバーが7人とギリギリの中で勝ち抜くことができました。

多くの方の支えに感謝して、6月の県総体に向けて日々練習に

取り組んでいきたいと思います!

今後とも応援よろしくお願いします。

測量の授業で水準測量をスタートしました。まずは実習で使うオートレベルの、使い方を学びんました。

友達同士学び合い、名称や使用方法を覚えています。

早く外に出て高低差を測れるよう頑張ります。

5月4日木曜日

昨日に続き県予選の2回戦に臨みました。勝てば県大会出場とやる気に満ち溢れ挑みましたが、敗北してしまいました。連戦の厳しさや疲労はありましたが最後まで諦めず挑み続けることができました。今回の課題を元に夏の大会に向け頑張ります。応援してくださり、ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いいたします。

5月3日水曜日

倉敷市営補助球場で県総体の予選の1回戦を行いました。これまでの練習の成果を発揮し攻守ともに声を掛け合いチームワークで勝利を収めることができました。多くの応援ありがとうございました。

総合実習では、平板測量を学習しています。まずは使用する器具と、使い方について学びます。

これから使う道具についてしっかり学び、早く外で平板測量ができるよう頑張ります。

測量の授業で角測量をスタートしました。まずは実習で使うセオドライトの、各名称を覚えました。

友達同士学び合い名称を覚えています。

早く外に出て測量ができるよう頑張ります。